執著的藝術夢

一八六〇年七月二十四日,阿爾豐斯·穆夏(Alphonse Maria Mucha)出生于捷克摩拉維亞南部的伊萬契采小鎮,父親是法院的招待員,母親是家庭教師,愛好音樂與美術。在穆夏很小的時候,母親就常在他的胸前掛一支鉛筆,鼓勵他畫畫。十歲時,穆夏被送到了摩拉維亞省首府布爾諾上寄宿學校,并成為了當地圣彼得和圣保羅大教堂唱詩班的成員,培養了他對于音樂的愛好。同時,這座教堂中極具感染力的巴洛克風格壁畫給少年穆夏留下了深刻的印象,對他之后藝術道路的發展產生了深遠影響。

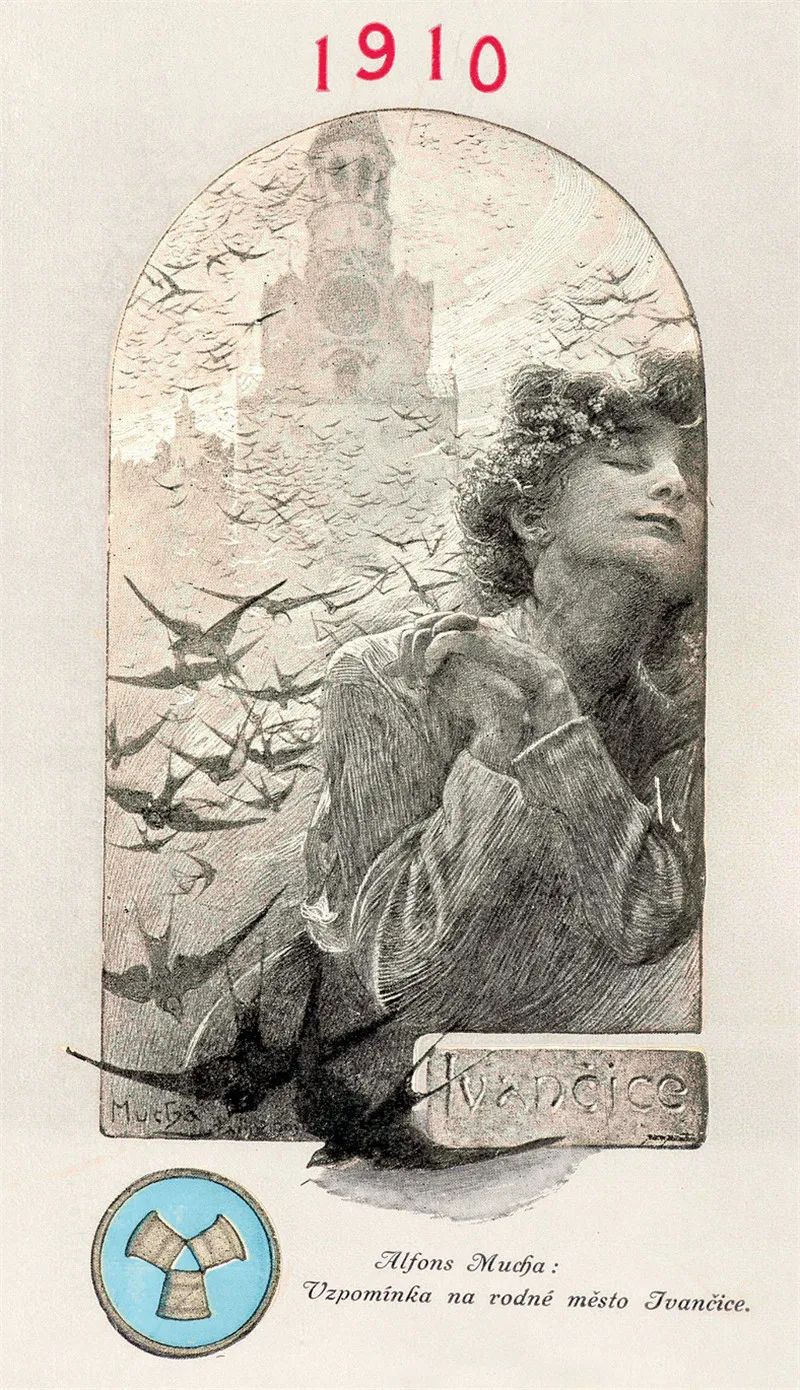

穆夏筆下的伊萬契采小鎮

高中畢業后穆夏回到了家鄉,在父親的幫助下找到了一份法院文員的工作,但業余的大部分時間里他都在為當地一家劇團充當演員和布景畫師。一八七八年,穆夏放棄了法院的職位,抱著成為歷史畫家的夢想,向布拉格國立藝術學院遞交了入學申請,卻不料遭到校方的拒絕。一八八〇年,穆夏來到維也納,成為了一家劇院的舞臺布景學徒工,這份工作讓他在學習繪畫技法的同時,能夠經常去劇院看戲,在劇院工作的經歷使得穆夏對劇場及舞臺環境非常敏感,在他之后的一些繪畫作品中都能感受到一種微妙的舞臺氛圍。同時,在維也納期間他開始學習畫家漢斯·馬卡特(Hans Makart)的畫風,后者以巴洛克風格的貴族女性肖像畫著稱。

為庫恩伯爵繪制的壁畫

可惜的是,這家劇院不久后被一場大火化為灰燼,失去工作的穆夏用身上僅有的錢買了一張火車票一路北上,來到了與奧地利邊境接壤的摩拉維亞小鎮米庫洛夫,以畫肖像和設計碑文為生。有過劇場工作經歷的穆夏很快加入了當地的劇團,他設計布景,有時也充當演員。在此期間,他遇到了賞識其繪畫才能的卡爾·庫恩(Karl Khuen)伯爵,并受邀為其城堡繪制壁畫,壁畫完成之后,在庫恩伯爵的資助下,穆夏得以在一八八五年去往慕尼黑藝術學院接受正規的美術教育。在這里穆夏進一步提升了他的繪畫水平,尤其是大型歷史畫和寓意畫的創作技法,他仍然將漢斯·馬卡特和古斯塔夫·多爾(Gustave Dore)作為學習的典范。一八八七年,穆夏聽從庫恩伯爵的建議,轉入巴黎朱利安學院繼續深造,師從畫風細膩唯美的肖像畫家朱爾斯·列斐伏爾(Jules Lefebvre)和擅長大型歷史畫的吉恩-保羅·勞倫斯(Jean-Paul Laurens)。次年,穆夏又轉學到了克拉羅斯學院(Académie Colarossi)。然而就在第二年,來自庫恩伯爵的贊助突然中斷,穆夏的生活頓時陷入危機,最困難的時候只能靠扁豆充饑。

為《戲劇服裝》雜志所做的《阿斯卡尼奧》相關繪畫

為《戲劇服裝》雜志所做的《阿斯卡尼奧》相關繪畫

十九世紀的巴黎,文本和圖像進入了一個無限制生產的世紀。印刷業蓬勃發展推動了出版物的民眾化和插圖書籍的流行。為了謀生,穆夏開始為巴黎和家鄉的一些雜志、書籍畫封面和插畫。一八九〇年,他成為巴黎《戲劇服裝》雜志的專職插畫師,憑著踏實認真的態度,逐漸擁有了較為穩定的收入,也開始在出版業內小有名氣。

在穆夏巴黎工作室中的光腿高更

一八九一年,穆夏結識了后來被視為象征主義先驅的畫家高更,兩年后當高更從塔希提回到巴黎時,經濟條件好轉的穆夏換了一間位于大茅舍街(rue de la Grande Chaumiere)的稍大些的工作室,并邀請高更與自己同住。喜歡音樂的穆夏買了一架簧風琴,兩人經常自彈自唱。由于插畫創作往往需要深入地研究主題,并通過大量草圖來捕捉形象,穆夏還買了一部照相機用來記錄素材。《在穆夏工作室彈手風琴的高更》這張照片正是穆夏在這一時期拍攝的。一八九二年,穆夏開始在自己的工作室里教授繪畫。

在巴黎一夜成名

穆夏 《吉斯蒙達》

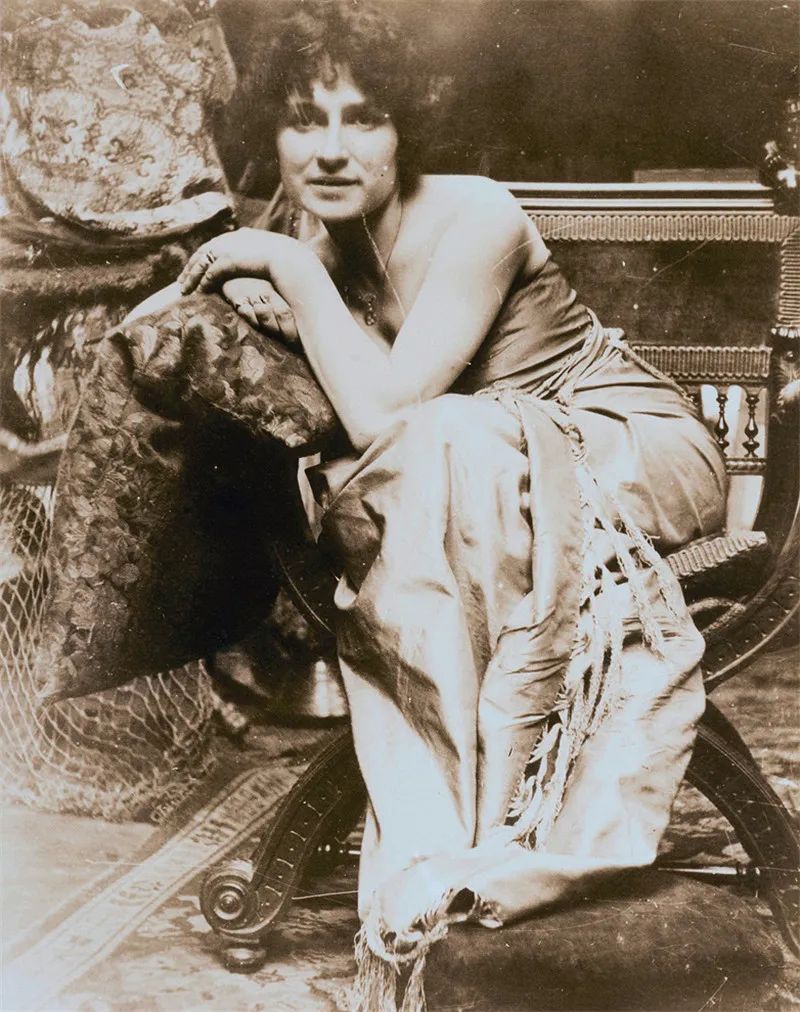

一八九四年對穆夏的人生而言是個重要的轉折點。這一年的十二月二十六日,巴黎紅極一時的著名女演員薩拉·伯恩哈特(Sarah Bernhardt)讓勒梅西埃(Lemercier)印廠為她參演的戲劇《吉斯蒙達》制作海報,并需要在次年的一月一日之前拿到,但印廠的藝術家們全都回家過圣誕節了。正當印廠經理發愁沒有人手時,他想到穆夏此時正在印廠加班校訂石版畫,于是決定讓他試一試。穆夏穿著租來的燕尾服、戴著禮帽,去劇院看了伯恩哈特的演出,然后花了不到一周的時間,設計并制作了后來被視為他成名作的《吉斯蒙達》。在這張兩米多高的豎條形海報中,伯恩哈特飾演的女主角吉斯蒙達被表現得苗條高挑,一身華服,獨自現身于拜占庭式的裝飾背景中。這種需要觀眾略微仰視的構圖令伯恩哈特非常滿意,因為凸顯出了她作為一位萬眾矚目的明星的高貴氣質。當新年的第一天《吉斯蒙達》海報亮相街頭時,引發了巨大的轟動。有人為了收藏這款海報去賄賂招貼工,甚至有人在夜里拿著剃刀去裁墻上的海報。接下來的兩年中,伯恩哈特買下了這張海報的四千份副本,并且一口氣與穆夏簽訂了五年的訂單,穆夏的海報開始遍布巴黎的各個角落。

穆夏 哈姆雷特

穆夏 托斯卡

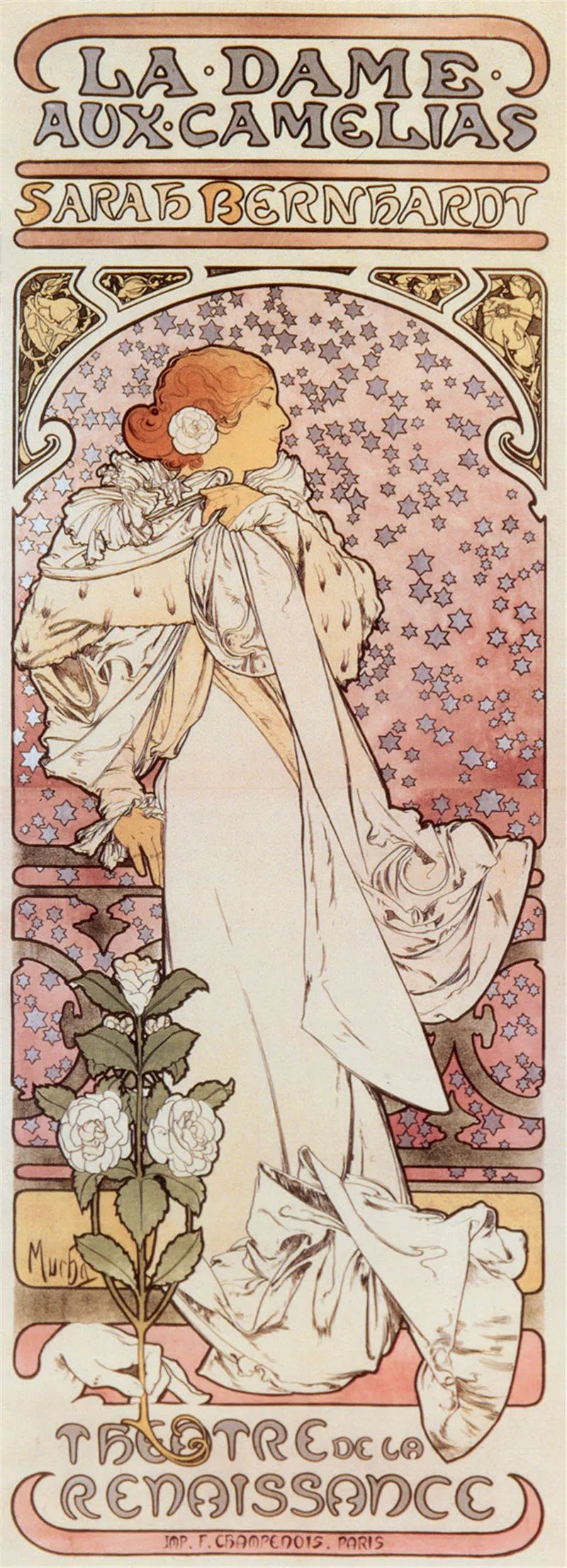

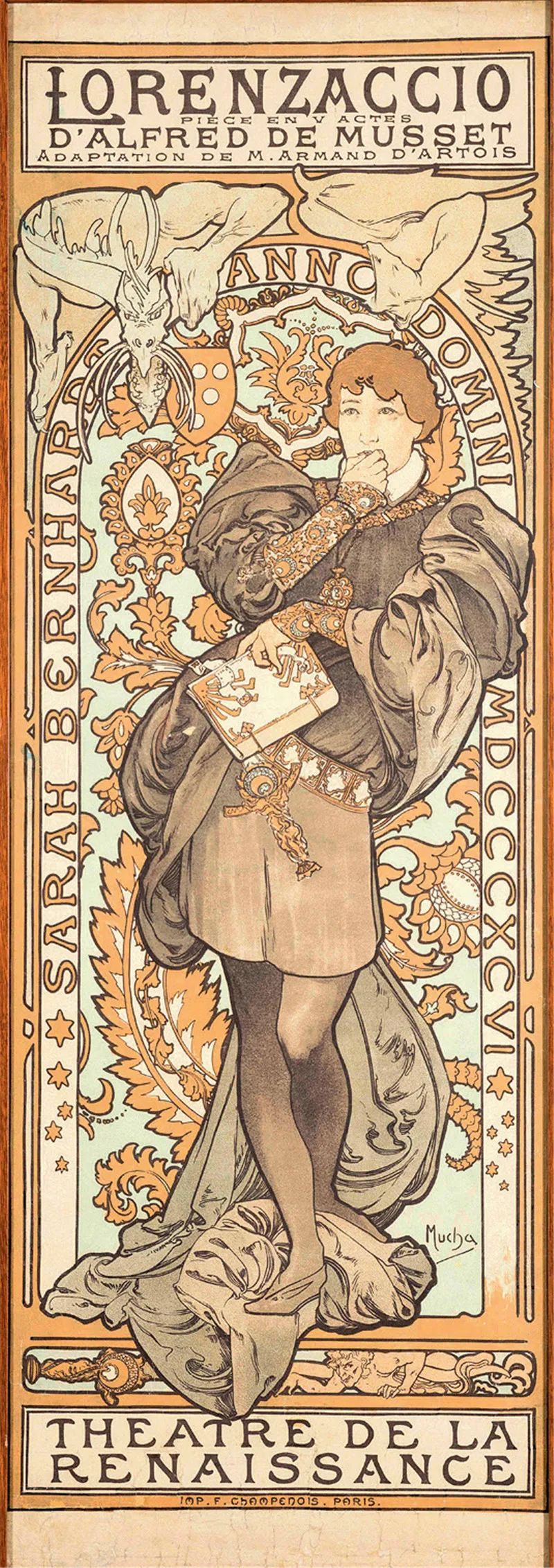

延續《吉斯蒙達》的風格,穆夏在一八九五——一八九九年間為伯恩哈特的多部戲劇設計了一系列豎條形的海報,如《茶花女》《洛倫佐傳》《莎瑪麗丹》《美狄亞》《托斯卡》《哈姆雷特》,展示了這位年逾五十的女明星對不同類型角色的駕馭。

穆夏 《茶花女》

其中,為巴黎文藝復興劇院設計的《茶花女》和《美狄亞》,與《吉斯蒙達》不分伯仲,被認為是穆夏戲劇海報中的經典。《茶花女》是伯恩哈特多次出演的歌劇,畫面中憂郁的女主角獨自憑欄,從地上長出的一只神秘的手輕舉著茶花折枝,象征茶花女悲劇的宿命,畫面頂端被玫瑰荊棘包裹的心,隱喻她為愛情付出的代價,而粉紫色背景中的繁星點點凸顯了茶花女孤寂的內心。

穆夏 《美狄亞》

在《美狄亞》這張海報中,穆夏抓住了伯恩哈特扣人心弦的舞臺瞬間,用她緊張的姿態、暗紅色的服裝和驚恐的眼神共同傳達出強烈的戲劇沖突。伯恩哈特非常喜歡穆夏為“美狄亞”設計的蛇形手鐲,所以委托巴黎的知名珠寶商喬治·富凱(Georges Fouquet)為她制作了一款同樣的手鐲。事實上除了海報,穆夏還經常為伯恩哈特設計她演出的舞臺布景、服裝以及首飾,甚至擔任其藝術顧問。

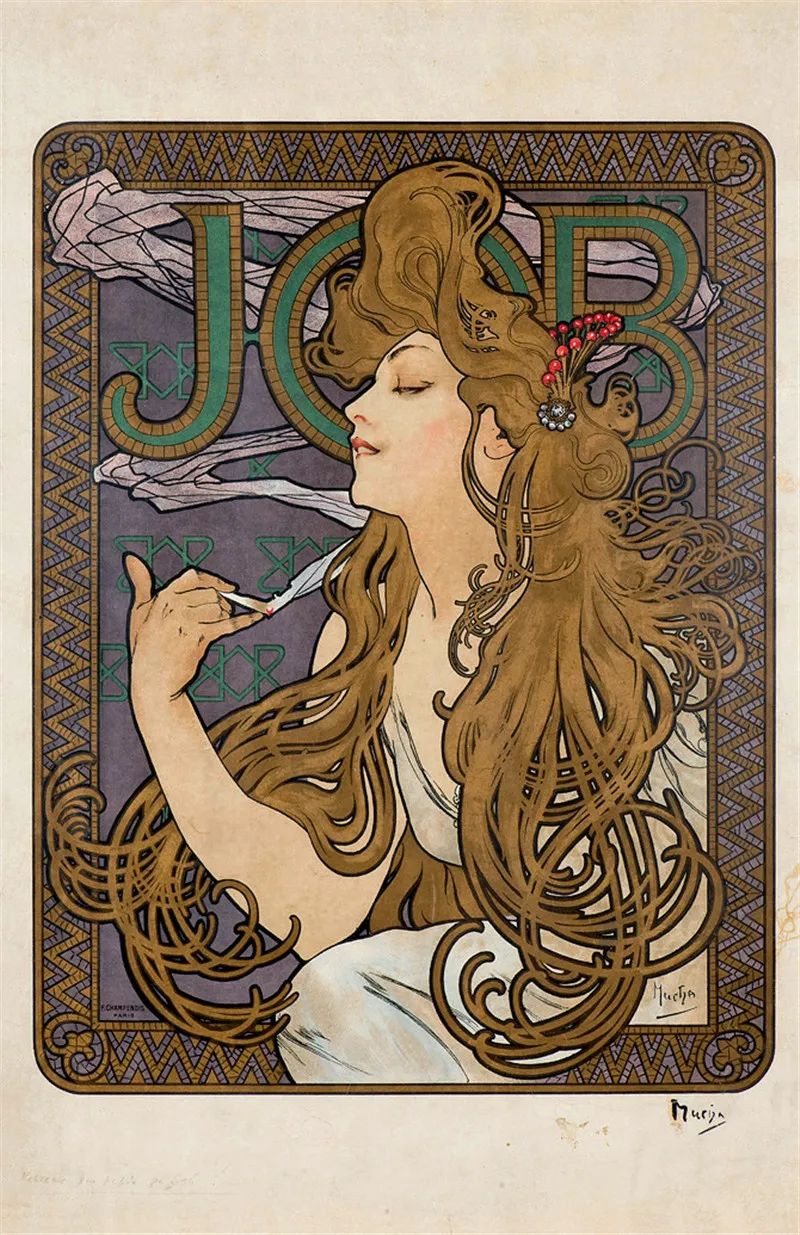

穆夏 《JOB香煙廣告》

伯恩哈特戲劇海報的設計使穆夏在巴黎藝術界迅速躥紅,這些作品相繼隨著伯恩哈特戲劇的巡演去到了美國,進而影響到了美國招貼畫的風格發展。同時,巴黎迎來了海報的黃金時代,隨著彩色石版印刷術的快速發展和國際都市人們消費需求的迅速提升,海報和廣告成為了巴黎街頭一道亮麗的風景。香煙、香檳酒、香皂、巧克力、啤酒、年歷、自行車等商業廣告的訂單開始源源不斷地向穆夏涌來。《JOB香煙廣告》被認為是穆夏最成功的一款商業廣告設計。畫面中一位手持香煙的摩登女子被煙霧縈繞著,微閉著雙眼,性感而不失優雅,她那極具裝飾性的金色卷發被當時一些調侃穆夏的人稱為“通心粉”,這種植物藤蔓式的曲線造型迅速被當時的建筑和家具設計采納,成為新藝術風格的符號。

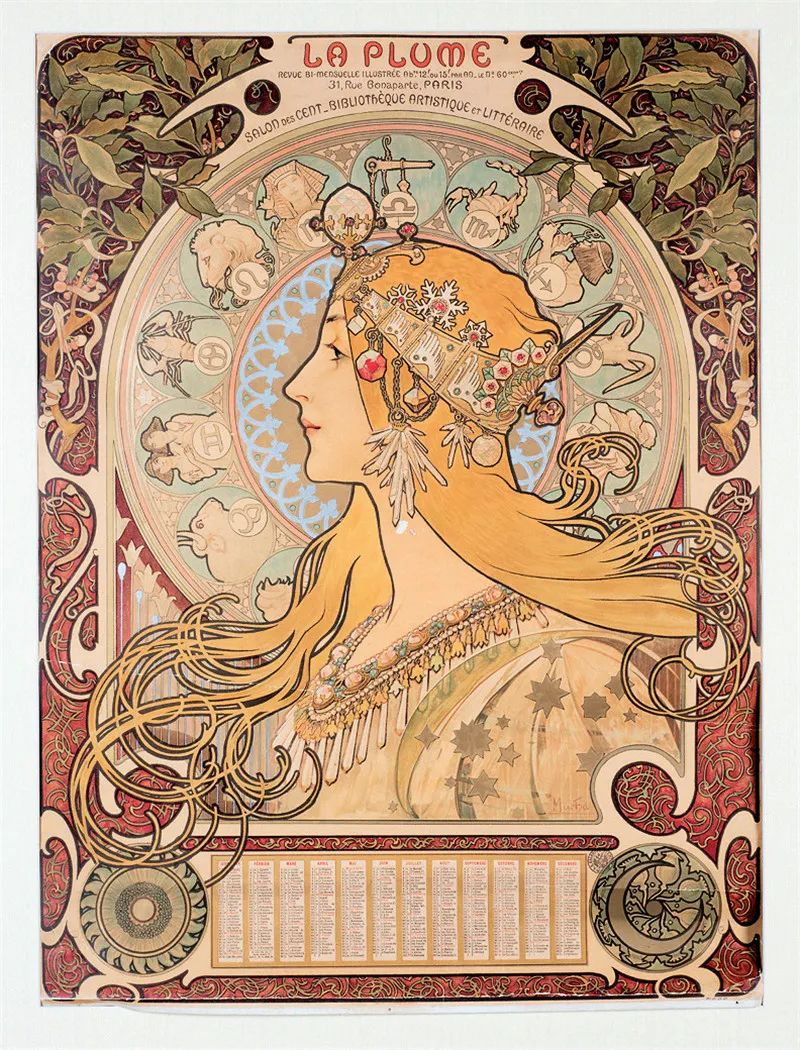

穆夏 《羽毛》雜志年歷

《羽毛》(La Plume)雜志年歷也是穆夏最為知名的廣告設計之一,該作品的構圖形式已成為日本動漫畫家廣泛借鑒的圖示。黑色的輪廓線勾勒出一張完美的女性側臉,她佩戴著拜占庭式的珠寶和頭飾,置身于黃道十二宮的圓環背景當中,畫面四周填充著各種藤蔓和樹葉造型的裝飾。這款海報本來是穆夏為有著長期合作關系的尚普努瓦(Champenois)印刷廠設計的內部年歷,沒想到《羽毛》雜志的主編萊昂·德尚相中了這一設計并買下了它的無字樣稿,用作其雜志的宣傳。隨后,數十家公司效仿這種做法,競相購買這款不帶文字的海報以宣傳推廣各自的商品,因此這款海報有多個不同文字的版本存世。盡管廣告的主題各不相同,但穆夏的廣告招貼作品延續了他在戲劇海報設計上的特點:美麗的女性醒目地占據畫面主體,裝飾風格的文字分布在畫面的頂部或底部。

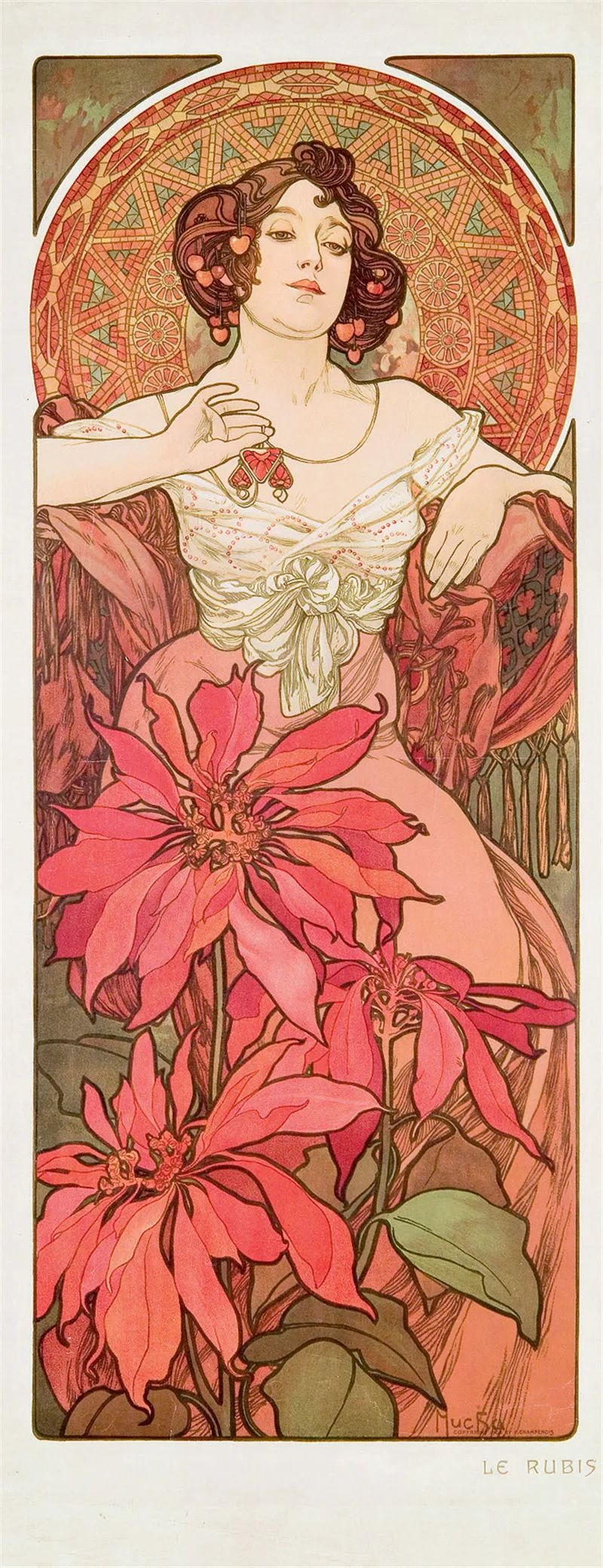

穆夏 “寶石系列”四聯畫:紅寶石

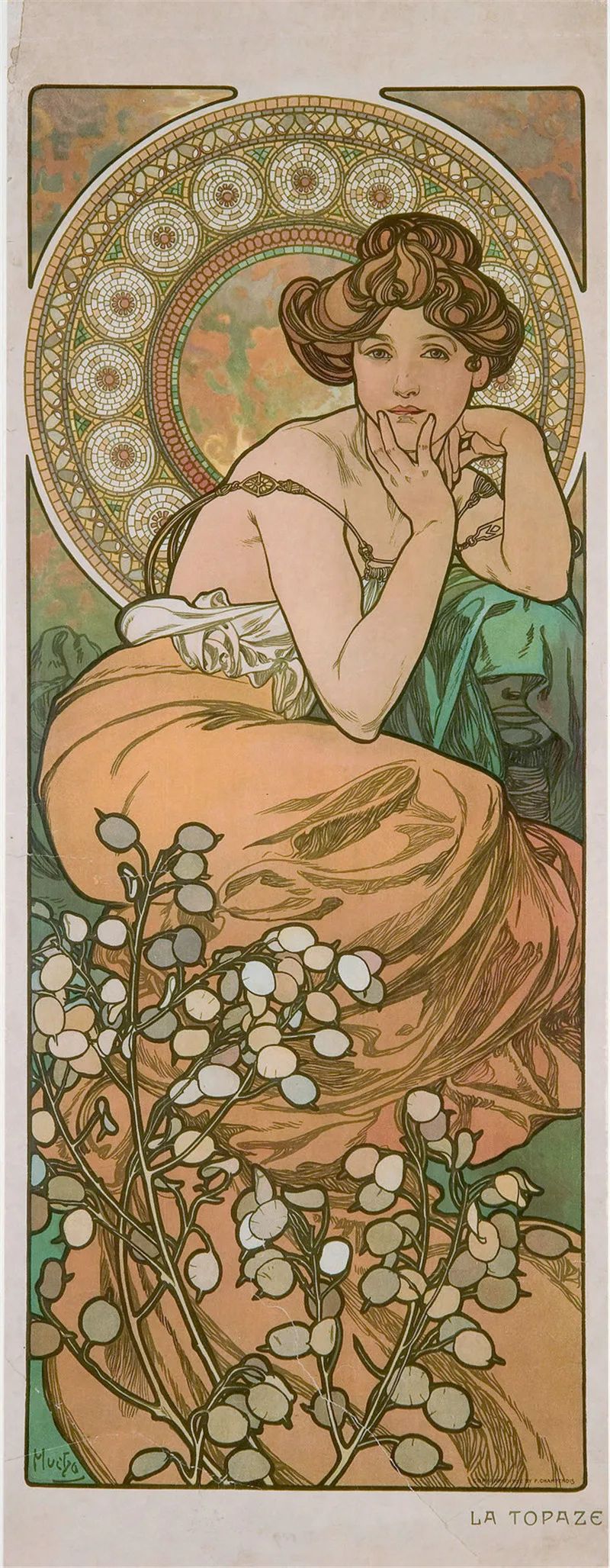

穆夏 “寶石系列”四聯畫:黃玉

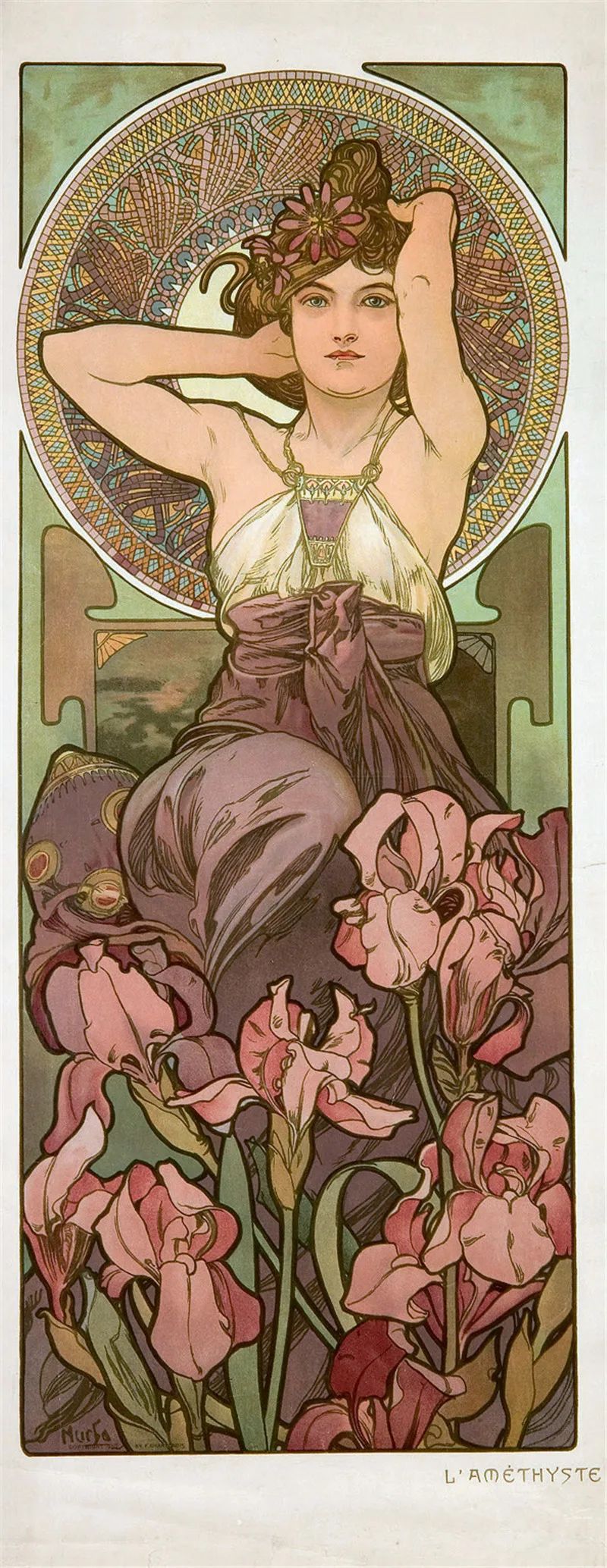

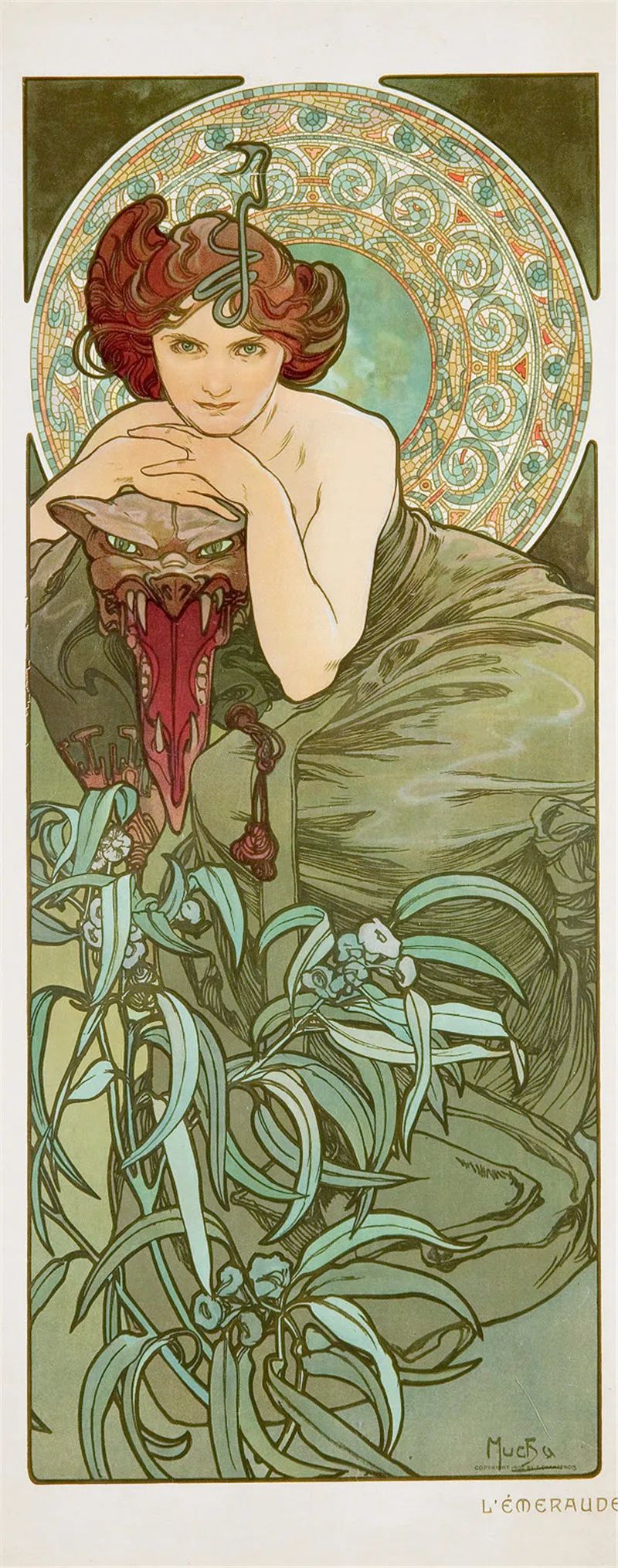

裝飾板——不包含文字、純粹用于欣賞目的的裝飾畫,在十九世紀末二十世紀初的巴黎是一種時髦的室內裝飾形式,通常成組地用于墻壁或屏風裝飾。穆夏也曾創作過一系列非常經典的裝飾板,主題大多與自然相關,其中包括《四季》《四朵花》《藝術》《一日時序》《寶石》《月亮與星星》等系列。穆夏的裝飾板極盡表現女性優雅姿態之可能,同時非常注重構圖的均衡以及色彩的和諧。他通常會使用圓環或拱形作為人物背景,以起到穩定畫面的作用,平涂的色彩則有著水彩般的淡雅效果,寧靜而平和。其中最為成功的《寶石》四聯裝飾板,上半部分描繪了四位發型、裝束和姿態各不相同的美妙女子,下半部分則畫有與其所象征的寶石——黃玉、紅寶石、翡翠和紫水晶——相對應的四種花卉。這些花卉不僅起到了平衡畫面的作用,同時每種花的色彩與主體人物的頭發、服飾甚至眼睛的顏色相呼應,而女性流露出的氣質也與其所象征的寶石的特質相映成趣。

穆夏 “寶石系列”四聯畫:紫水晶

穆夏 “寶石系列”四聯畫:翡翠

無論哪種藝術形式,“穆夏風格”都具有極高的辨識度——明快的輪廓線勾勒出身姿曼妙的女子、茂密的卷發纏繞出C彎、明亮而柔和的色彩、精致的花卉圖案,以及蓬勃的生命力。與同時代的一些畫家(如勞特雷克、比亞茲萊、克里姆特、蒙克等)用頹廢、病態的女性形象詮釋十九世紀末流行的“女性惡”主題截然不同,穆夏筆下的女性流露出高貴的圣母氣質并且充滿生機與活力,能夠讓人聯想到大自然的豐茂和慷慨,而這正符合那個時代女性消費群體對自身的想象和預設。也正因如此,“穆夏風格”迅速獲得當時廣告行業的青睞,成為眾多藝術家競相模仿的對象。

穆夏 以美狄亞蛇形手鐲為藍本制作的首飾

一八九七年二月,穆夏在巴黎的布吉尼爾畫廊舉辦首次個展,伯恩哈特為展覽的畫冊寫了序。六個月后,《羽毛》雜志為穆夏舉辦了第二次個展,展出作品多達四百四十八件,雜志還為展覽推出了專刊,其封面由穆夏親自設計。這次展覽后來巡回到了維也納、布拉格、慕尼黑、布魯塞爾、倫敦和紐約,使穆夏在海報設計領域的聲譽擴大到了全球。一八九八年,穆夏開始在印象派畫家詹姆斯·惠斯勒創建的卡門學院任教,不少美國學生投奔到穆夏門下。

穆夏與新藝術運動

新藝術運動是十九世紀末、二十世紀初的一場全球性的裝飾藝術運動。它興起于一八九五年左右的法國,之后蔓延到歐洲各個國家乃至美國,波及建筑、家具、平面設計、繪畫和雕塑等各藝術領域,影響力一直持續到一九一〇年前后。該運動是十九世紀工業化大生產背景下,藝術界對工業化產品的粗制濫造以及各種復古裝飾風的矯揉造作發起的一次反抗。它主張從東方藝術尤其是日本浮世繪和拜占庭藝術的裝飾風格中汲取靈感,同時倡導“回到自然”,以自然主義的有機曲線取代機械化的直線。

新藝術運動蓬勃發展的時期也正是穆夏藝術走向巔峰的時期。穆夏作品重輪廓線及色彩平涂的細膩效果顯然是受到日本浮世繪風格的影響,作為人物背景的光環、女性的長袍裝束和精致的珠寶頭飾以及馬賽克鑲嵌圖案是拜占庭藝術中常見的元素,而女性婀娜的姿態和如藤蔓般盤繞的卷發、各式花卉和植物的圖案以及極為流暢的曲線造型,則最準確地詮釋了新藝術運動拒絕直線、崇尚有機形態的特點。雖然穆夏本人并不喜歡被貼上“新藝術”的標簽,但不可否認他藝術上的成功與新藝術運動的發展密不可分,“穆夏風格”也被后來的藝術史家們視為是新藝術運動平面設計風格的最高典范。

穆夏 《洛倫佐傳》

一九〇〇年,穆夏受邀回到他初到巴黎時學畫的克拉羅斯學院任教,向致力于從事海報、家具和工藝品設計的學生們教授專業的裝飾藝術知識和技法。一九〇二年穆夏出版了傾注心血的《裝飾資料集》(Documents Décoratifs),該書收錄了七十二頁珍貴的穆夏設計手稿,其中包括海報、雜志封面、裝飾字體、首飾、餐具、燈具、鏡面、地毯、墻紙,等等,向讀者展示了如何在各種裝飾品的設計中運用自然主義的形式和紋樣。一九〇五年,穆夏又出版了《裝飾人物集》(Figures Décoratives),其中收錄了四十頁穆夏用極為精細的手法描繪各種姿態的女性和兒童的手稿。這兩本被譽為“工藝美術家手冊”的著作后來銷往了全歐洲的各所藝術院校和圖書館。

新藝術運動繼承了英國裝飾藝術運動的精神領袖約翰·拉斯金所提出的藝術民主化理論,即真正的藝術必須是為人民創作的。穆夏的這兩本書不僅融入了其藝術理念和技法的精華,也正體現了新藝術運動試圖將設計變成人們日常生活的一部分、將普通民眾作為主體受眾的原則,因而被視為是最能概括穆夏思想和新藝術風格原則的著作。

攝影師穆夏

自十九世紀上半葉照相術發明以來,攝影就成為藝術家們的重要創作工具。對于穆夏而言,攝影是工具也是愛好,他留下的照片數量大,主題多樣。穆夏還在慕尼黑求學的時候,就已經開始用借來的相機拍照。后來到了巴黎,當他的經濟狀況好轉之后,他便購買了一臺屬于自己的玻璃底片照相機。

為“寶石系列聯畫:翡翠”而進行前期拍照的模特

瑪麗亞女士與孩子們在茲比羅赫

穆夏拍照時不使用任何人工光源,完全依靠他工作室里的自然光線。他利用攝影記錄模特難以保持的姿勢和不易復原的場景,從而輔助他完成作品中一些復雜的構圖。攝影幫助穆夏大大節省了請模特的費用,同時為其積累了大量研究素材,在創作需要的時候可以隨時從中選擇適合的人物姿態。另一方面,攝影也是他在日常生活尤其是旅行途中紀實的工具,他通過攝影記錄自己家人和朋友的狀態,同時不斷練習并提升自己對于現實的觀察力、對微妙光線的捕捉和對美的事物的感知。穆夏的妻兒經常成為他拍攝的對象,除了一些溫馨的家庭照之外,也有一批照片是畫家本人或其家人為了特定的創作主題,在鏡頭前擺拍的。

此外有意思的是,這些珍貴的黑白照片還記錄下了作為背景的穆夏畫室。一八九六年,穆夏從大茅舍街的工作室搬入位于巴黎多恩多福路(rue du Val-de-Grace)的新畫室——這個充斥著野生動物標本、東方審美趣味以及各類書籍、雕塑和名貴家具的空間,出現在穆夏大量的攝影作品中。

插圖版《主禱文》

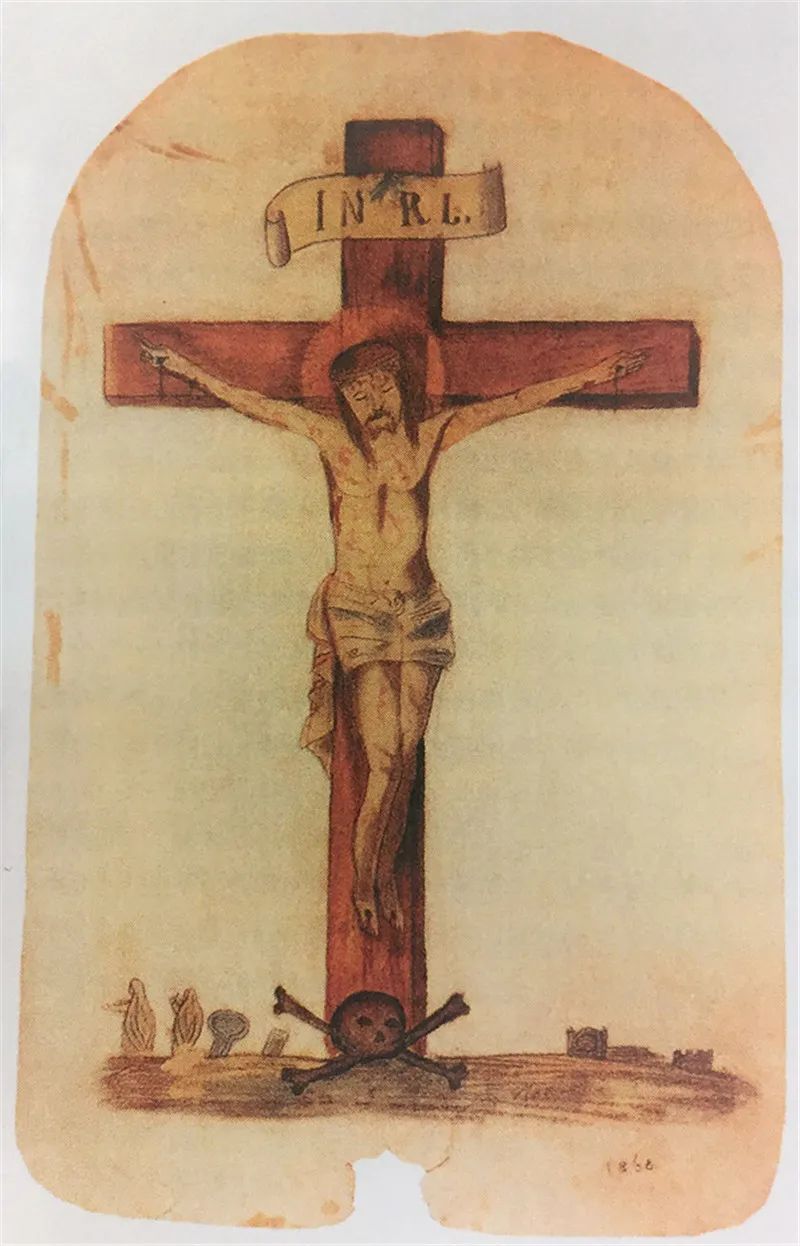

出生于宗教家庭的穆夏,從七歲開始就跟著家人去教堂做禮拜,他八歲時畫的一幅水彩畫《十字架》正體現了宗教生活對他的影響。穆夏在追憶幼年在教堂的經歷時說,“我身為基督墓前的侍者,跪上幾個小時。基督的墳墓被放在黑暗的壁盒里面,被各式各樣的花卉覆蓋著,這些花卉散發出令人陶醉的香味;蠟燭靜靜燃燒著。籠罩著蠟燭的一種圣光從下方照耀著十字架上的基督。等身大的基督像在極端悲傷的情境中掛在壁上,我多么喜歡在那里跪地雙手祈禱啊。除了壁上的基督木像外,我的眼前什么也沒看見。閉目,想著完全都不知道的事情,看不到任何人,就想像著跪在不可思議且不可知的深淵的自己的姿態。”可見幼小的穆夏已被宗教的神性深深吸引。

穆夏對象征主義和神秘主義的興趣也是影響其藝術發展的重要因素。十九世紀末的巴黎沉浸在象征主義思潮之中。一八九五年,穆夏開始在象征主義期刊《羽毛》上發表作品,并融入以這本雜志為核心的文學、藝術交際圈,對象征主義和神秘主義有了更深入的了解。一八九八年一月,穆夏加入了宣揚博愛與和平的神秘組織——巴黎共濟會,這一時期也正是穆夏醞釀藝術道路轉型的階段。

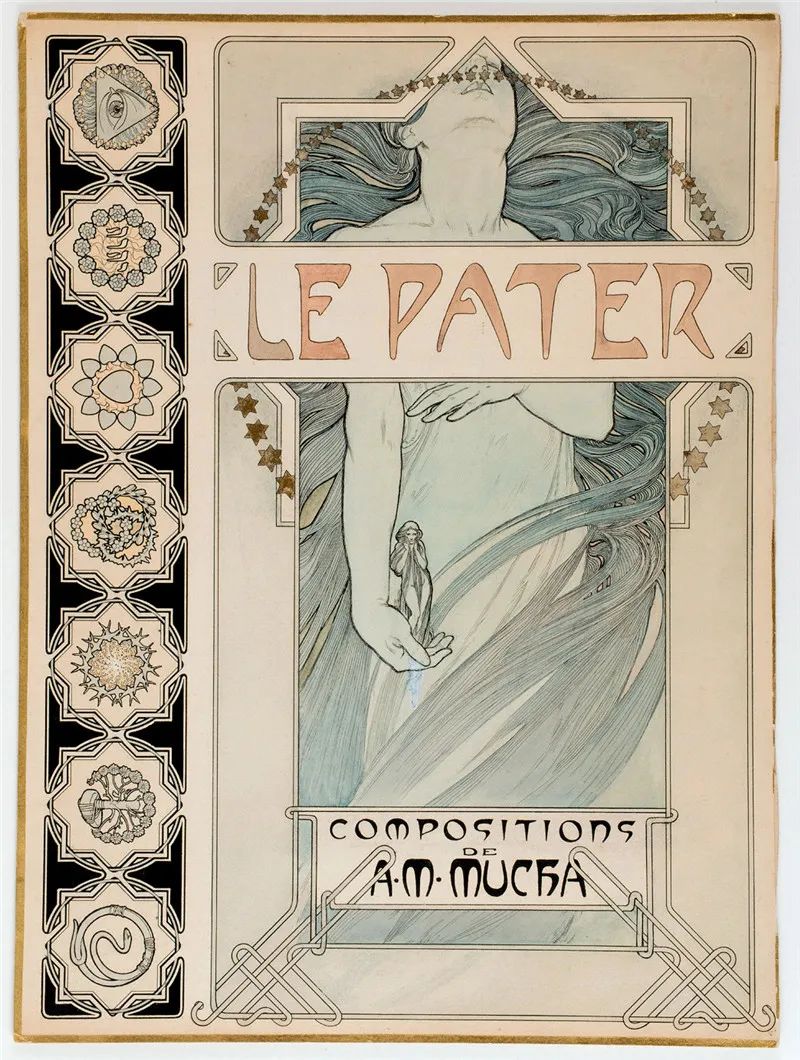

對商業廣告訂單感到厭倦的穆夏,越來越渴望一件具有更高使命感的藝術作品。他一直以來都堅信,人需要被一個神圣的、精神性的存在引領,而藝術家有使命通過象征的手法來傳遞這種精神性。為了履行這一使命,穆夏在一八九九年的十二月二十日出版了他的插圖版《主禱文》(Le Pater)。

穆夏 插圖版《主禱文》

在這本書中,穆夏將《主禱文》的內容分為了七段,每一段包含三個裝飾頁面:每組的第一頁是法語和拉丁語書寫的主禱文,配有以鮮花圖案和女性形象裝點的邊框;第二頁植物圖案裝飾下的文字是穆夏對主禱文的解讀;第三頁則是詮釋該段內容的一幅單色的寓意畫。在此,自然主義的圖案不僅僅是裝飾,同時成為了具有神秘寓意的符號,因此《主禱文》被視為穆夏用藝術探索神秘學,將新藝術風格與象征主義相結合的典范,也被穆夏本人看作是他最大的成就。這本書僅印刷了五百一十冊,其水彩畫原稿在一九〇〇年的巴黎世博會上展出,讓那些只知道穆夏海報作品的人們看到了他另一類極富想象力和精神性的作品。

斯拉夫主題繪畫

一九〇〇年在巴黎舉辦的世界博覽會對穆夏而言有著非同尋常的意義,為其向大型歷史畫創作的轉型提供了契機。奧地利政府委托穆夏為世博會波斯尼亞和黑塞哥維納展館創作室內壁畫,為此穆夏廣泛考察了巴爾干地區的歷史及文化風俗。壁畫創作完成后獲得了很好的反響,一九〇一年穆夏獲頒奧匈帝國授予的騎士勛章。這次壁畫創作過程同時激發了穆夏內心深處的民族情感,促使他重拾做歷史畫畫家的夢想——他開始構思展現斯拉夫民族歷史,表現斯拉夫人民渴望和平、反抗壓迫的大型歷史組畫《斯拉夫史詩》。穆夏曾這樣寫道:“當我描繪波斯尼亞的歷史中那些重要時刻的時候,我的內心深處也在為我的民族以及所有斯拉夫民族的歷史而同喜同悲。我完成這些以南斯拉夫文化為主題的壁畫之前就已經下定決心,在我未來的藝術生涯里我要完成一項偉大的工作,也就是后來的‘斯拉夫史詩’。我將其視為一道偉大而輝煌的榮光,這些清晰的理想和燃燒著的警示,將照亮所有人的靈魂。”

穆夏為繪制《斯拉夫史詩》系列作品中《正在傳道的約翰·胡斯大師》,而自己擺出讓·胡斯的造型

一九〇四年三月,因訂單不斷而無法專心構思創作的穆夏離開了巴黎,去往美國紐約為創作《斯拉夫史詩》尋求資金支持,并在一九〇五年至一九一〇年期間往返于巴黎和紐約兩地生活。他在一封寄往摩拉維亞的家書中寫道:“……在美國,我并不期望追求個人的財富、安逸的生活或是名望,我只希望能有機會做一些更有意義的工作。”穆夏移居美國的另一深層原因在于,他已意識到新藝術運動此時在歐洲已是強弩之末,即將被立體主義、未來主義等純藝術流派取而代之,前往美國也是在尋找向純藝術轉型的機會。

穆夏《十字架上的基督》

抵達紐約時,他發現由于伯恩哈特戲劇海報的廣泛影響力,自己在當地藝術圈已頗具名望,《紐約日報》為此專門推出了“穆夏專輯”,在文中將他稱作是“世界上最偉大的裝飾藝術家”。旅居美國期間,除了為上流階層創作肖像畫之外,穆夏基本不接受廣告設計的訂單。在一次斯拉夫社團的宴會中,他結識了美國富商、慈善家查爾斯·理查德·克萊恩(Charles Richard Crane),克萊恩同時也是一位東歐文化學者,對斯拉夫民族主義有著濃厚的興趣,正是他在后來贊助穆夏完成了《斯拉夫史詩》。

一九〇六年四月,穆夏在紐約舉辦個展,后巡展到了費城、芝加哥和波士頓。兩個月后,穆夏與馬魯斯卡·希蒂洛娃(Maruska Chytilova)結婚。這年秋天,穆夏開始在芝加哥藝術學院任教。他本可以就這樣在美國過上安定富足的生活。然而,在一次聆聽波士頓交響樂團的演出時,穆夏被一曲捷克作曲家斯美塔那的交響曲《我的祖國》深深打動,有了回國的想法。一九〇六年圣誕節前夕,克萊恩在看過《斯拉夫史詩》前三幅繪畫的初稿后,終于向穆夏表示愿意資助其完成這一項目。同年,穆夏接受了為布拉格市民會館創作壁畫的委托,正式決定歸國。

穆夏為布拉格市民會館創作的室內壁畫

一九一〇年,已經五十歲的穆夏終于放棄了美國優越的生活,回到了自己闊別已久的祖國捷克斯洛伐克定居。此后的兩年之中,他完成了為布拉格市民會館里的市長大廳繪制的壁畫。這組壁畫的主體由九幅作品構成,包括圓形的穹頂中心壁畫《斯拉夫大團結》,以及八幅獨立的三角形穹隅壁畫,畫面通過描繪捷克歷史人物來傳達公民美德——“創造力”“警惕”“獨立”“堅韌”“戰斗”“正義”“忠誠”和“智慧”,同時其配有三幅描繪寓言場景的拱形作品《自立》,畫面充滿陽剛之氣與磅礴力量。這組弘揚捷克民族精神的壁畫創作于斯拉夫民族爭取民族獨立的歷史背景下,為穆夏在此之后完成的藝術巨制《斯拉夫史詩》埋下了伏筆。

事實上,剛回國時穆夏曾遭受冷遇,因為布拉格本地的藝術家們對于將市民會館的裝飾工作交由一位外來畫家感到不滿,并嘲諷穆夏的畫風已經過時。但這并沒有阻止穆夏把自己的藝術與民族的命運緊密聯系在一起。一九一八年十月二十八日,捷克斯洛伐克共和國誕生,穆夏義務為這個新生的國家設計了第一套郵票、第一套紙幣,以及國徽和警察制服。同年,穆夏在布拉格領導創建了第一個捷克語的共濟會組織,并為該組織設計了信箋和獎牌。此外,他創作了一系列以捷克民俗文化和體育賽事為主題的海報,比如《第六屆索科爾全國體育大賽海報》和《捷克斯洛伐克共和國獨立十周年(一九一八——一九二八)紀念》,畫面中的人物服裝、用色及符號元素多來自捷克民間傳統,而且具有強烈的象征性,與其巴黎時期的海報作品風格截然不同。

穆夏 《第六屆索科爾全國體育大賽海報》

從《第六屆索科爾全國體育大賽海報》這件作品中能看到穆夏象征主義的創作手法。一位少女身披斯拉夫傳統的紅白斗篷,頭戴象征布拉格的王冠,她一手握著布拉格城徽,另一手拿著用椴樹(捷克的國樹)的枝葉編織而成的七個花環。她背后是象征斯拉夫的女神像,斯拉夫女神一手舉著象征男性特質的雄鷹,另一手拿著象征希望的太陽環。這張海報創作之時,斯拉夫民族還處于奧匈帝國的統治之下,政治活動遭到禁止。索科爾(Sokol)在捷克語中意為“鷹”,表面上這是在宣傳號召年輕人參與體育賽事,然而其真正的目的實際上是呼吁愛國主義和民族自強獨立。穆夏曾說,“對斯拉夫人民而言,造型藝術都是象征性的……這是斯拉夫民族的傳統……所以象征主義的語言是我們與斯拉夫兄弟交流的最好方式。”

一九一二——一九二八這十余年間,穆夏將其最主要的精力投入到了大型歷史畫《斯拉夫史詩》的創作當中,該系列由二十幅巨大的坦培拉繪畫(約六米乘八米)組成,描繪了包括捷克在內的斯拉夫民族從史前一直到十九世紀的歷史中最具紀念性的歷史事件和場景,涵蓋宗教、軍事、政治等多個領域。其中有十個場景選自捷克歷史,而剩余的十幅則描繪的是其它斯拉夫民族的歷史場景。《斯拉夫史詩》飽含著畫家對國家和民族最深沉的愛,被認為是穆夏最偉大的作品。為創作完成這組作品,穆夏在歷史學家的指導下深入研究了斯拉夫民族的歷史,前往克羅地亞、塞爾維亞、保加利亞、黑山、波蘭、俄羅斯和希臘,用攝影和速寫記錄下了沿途的風土人情。一九二八年,創作過程歷經約十六年之久的《斯拉夫史詩》組畫全部完成,穆夏將這一傾注其畢生心血的作品全部無償捐獻給了布拉格市。

穆夏晚年創作的斯拉夫主題繪畫寄予了他對斯拉夫民族曾經所經受壓迫的慨嘆和對一個新生國家美好未來的期待。相較于他早期新藝術風格的作品而言,減少了裝飾性,而注入了更多的象征主義和家國情懷。

一九三九年三月,德國法西斯入侵捷克,年邁的穆夏被以“突出的愛國主義者和共濟會成員”的名義逮捕,盡管經過幾天的審訊后便得以釋放,但他的身心還是遭受了嚴重的摧殘。七月十四日,穆夏因肺炎感染于家中病逝,享年七十九歲。

結語

從年少時執著地走上藝術路,到中年在新藝術運動大潮中一舉成名,再到晚年抱著一腔熱血回到祖國投身歷史畫創作,穆夏一直沒有忘記自己的理想——用藝術照亮人類。“我希望能成為一名為人民作畫的畫家,而非一位純粹追求藝術本身的藝術家。”成名后的穆夏并沒有止步于商業繪畫帶給他的財富,沒有忘記藝術的精神使命,執著探索藝術對博愛與和平的召喚,竭力用“神圣的靈魂”來引領人們的生活和國家的命運。那個教堂唱詩班里的小男孩最終成為了自己理想中的樣子——成為一名布道者,用自己的畫筆詮釋美與善,傳遞人類共通的愛與情感。