摘要: 藝術家方力鈞 2017年10月27日下午,“一個人的藝術史——方力鈞”在北京民生現代美術館盛大開幕。本次展覽由中國民生銀行、北京民生現代美術館主辦,北京民生文化藝術基金會協辦,得到了合美術館的鼎力支持。作為北京民生現代美術館當代藝術家個案研究系列的重…

藝術家 方力鈞

2017年10月27日下午,“一個人的藝術史——方力鈞”在北京民生現代美術館盛大開幕。本次展覽由中國民生銀行、北京民生現代美術館主辦,北京民生文化藝術基金會協辦,得到了合美術館的鼎力支持。作為北京民生現代美術館當代藝術家個案研究系列的重要項目,展覽以18個章節的方式全面的呈現方力鈞藝術生涯中的變化歷程,并以長時間反復確認藝術家生命、創作歷程中至關重要的關鍵詞共同形成揭示其作品圖像背后的心理路徑,是不同于歷次方力鈞個展的獨特之處。

開幕式現場

如同歷次方力鈞個展都會成為當代藝術界關注的焦點,此次展覽尤其盛況空前。開幕式上,中國民生銀行行長鄭萬春、中國國家畫院院院長楊曉陽、此次展覽策展人,合美術館館長黃立平、北京民生現代美術館館長周旭君、湖北美術館藝術總監傅中望、藝術家方力鈞本人分別在開幕式上發表致辭,北京民生現代美術館副館長郭曉彥主持,來自中國民生銀行、企業界、文化界、學術界、美術館界和各大相關媒體的重量級嘉賓蒞臨現場共襄盛舉。

北京民生美術館副館長郭曉彥主持開幕式

中國民生銀行行長鄭萬春致辭

中國民生銀行行長鄭萬春表示:“作為銀行業改革試驗田的民生銀行,繼續推動文化事業的發展,通過民生現代美術館一個個精彩展覽推動民族文化繁榮,增強國家文化自信。”

中國國家畫院院長楊曉陽致辭

中國國家畫院院長楊曉陽指出:“這個展覽的切入角度非常有價值,呈現了方力鈞的個人的歷史,體現出了藝術家的文化自信,也顯示出中國當代藝術的價值和意義。”

此次展覽策展人、合美術館館長黃立平致辭

此次展覽策展人、合美術館館長黃立平認為:“希望通過此次以創新的呈現方式,使中國當代藝術和國家現代化理想建立更深的聯系。”

北京民生美術館館長,展覽總策展人周旭君致辭

周旭君館長認為:“這個展覽的最大特點就是運用心理學、歷史學等理論和研究方法,對方力鈞成長的心理歷程進行了一場系統的剖析和梳理,對‘方力鈞是怎么形成的?’這一問題給出了一個具有情景分析邏輯和藝術史邏輯的回答。”

湖北美術館藝術總監傅中望傅中望致辭

湖北美術館藝術總監傅中望在致辭中表示:“這個展覽突破性的表現了當代藝術家存在的意義,對美術館如何呈現一個當代藝術家的歷史提供了很大的啟示。希望未來的美術館都能夠讓更多的觀眾了解當代藝術家,感受當代藝術家的智慧和創造。”

藝術家方力鈞致辭

方力鈞是中國改革開放以來具有國際影響力的杰出當代藝術家。此次展覽一改往日的策展方式,不僅展出方力鈞創作的各重要時期代表性作品與照片,還以藝術家自述的口吻講述創作背后的點滴故事,力求最大程度的呈現一個全面的創作情境,還原一位真實的藝術家的原生態。展覽真正進入對方力鈞形成影響的背景之中,并使之構成有效的情境邏輯,通過新的方式去呈現和剖析藝術家的行為、思想與創作,并回答了“方力鈞是怎樣煉成的”這一藝術史問題。

藝術家方力鈞在導覽現場

中國當代藝術的“人民性”

策展人黃立平對雅昌藝術網說:“方力鈞自嘲的‘野狗’,實質上是一個藝術自由創造者對其文化身份的自定義,也是一種獨立人格意識的公開宣誓。‘野生性’中的流浪狀態和社會底層真實生活的同質關系,說明了只有藝術創造者的‘野生性’才能按照自己的感覺和意志表現出徹底真實的自我并真實回答現實社會的各種問題,才能真正產生出能夠帶給變革社會創新能量的藝術感染力。可以說藝術的‘人民性’不僅僅是‘為人民’和‘源于人們’的問題。藝術創造者也不僅應該以與‘人民’異質的文化身份扎根于‘人民’之中,而更應該首先確立的文化身份是‘人民’中的一份子。‘藝術’一旦加上一個‘家’字,很大程度上就意味著客觀上脫離了‘人民’。這樣的社會定位就無法真切感知社會問題,并產生那種‘盛世疼痛’。”

合美術館執行館長魯虹在展覽現場導覽

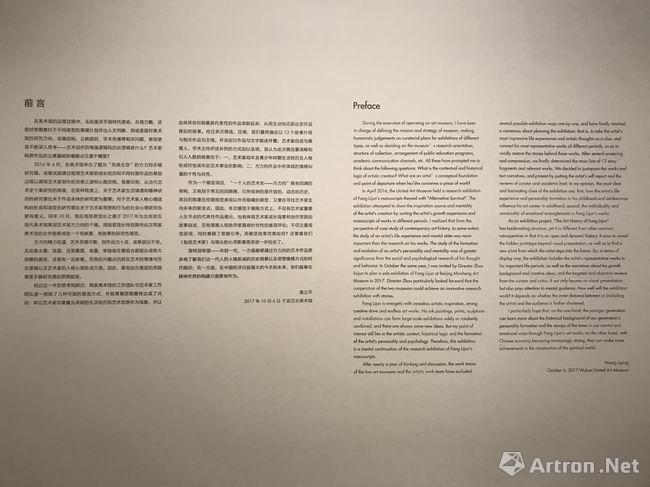

第一,開始部分的文本

方力鈞小學三年級的美術課作業 1975年

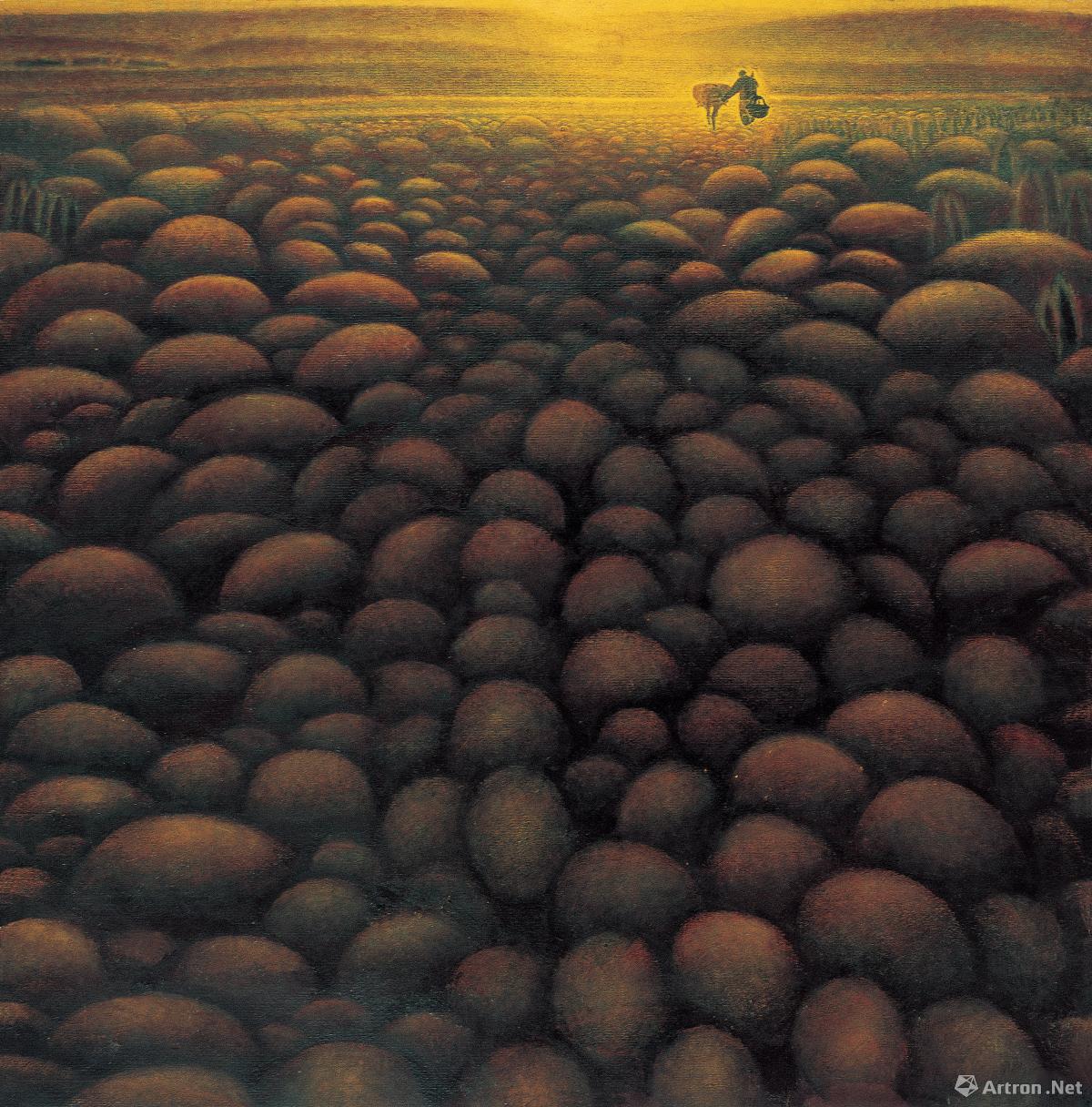

從此次方力鈞個案研究展中可以清晰地看到,方力鈞的創作總是把個人的藝術創作與群體的共同命運融合在一起,生成今天的藝術面貌。而不是僅僅為形式而產生的形式或者為“符號”而產生的圖像。同時,此次展覽策展人通過這樣的策展方法明確指出“野生性就是當代性”,也可以稱作“人民性”,是中國當代藝術顯著的特征。

策展人在投入大量的與藝術家交流的時間中,分析出與其創作、生活息息相關的關鍵詞,形成了展覽的18個章節:開始、姬大爺一家、脫軌、 長期作業、美麗分裂癥、順從、我自己呢、人體是什么意思、曖昧、從王府井到圓明園 、沖動與釋放、魚兒離不開水、從圓明園到宋莊、水墨、藝術來源于生活等,從不同的時間點和生活狀態呈現藝術家心理狀態與生活境遇之間的關系。

展覽的第一部分“開始”是1969年前后文革在方力鈞童年記憶里的生命體驗,包括他三年級的美術課作業。這部分策展人黃立平在展覽現場的文本中寫道:“方力鈞童年生活最深刻的記憶恐怕要算文革中的“大字報”、“紅衛兵”、“造反派”和“批斗會”了,而“封資修”、“地富為壞右”這些概念在心目中是模糊的、不確定的。他最大的困惑是,“斗人者”和“被斗者”的關系竟可在一夜之間就會發生顛倒。爺爺的“方地主”帽子讓他背負了巨大的社會壓力。那個時候,學畫畫不僅成為他的“精神避難所”,也成為童年生活幾乎唯一的樂趣和希望。”很明顯,從開始部分就交待了歷史與藝術家之間的關系背景,就可以看到藝術家未來創作的狀態為什么會落腳在生命體驗與時代歷史的關系上。

方力鈞 姬慶群像,28.9×22.2 1979.5.23

方力鈞 靜物素描習作,39.5×54.6cm 1980.1.25

第四長期作業

方力鈞 靜物水粉習作,27.5×19.5 1980.5

第五個章節“美麗分裂癥”,黃立平的評論中認為:“方力鈞上花卉寫生課時,不遠處公審會的臨時刑場正在槍斃人。一邊是優雅的審美情操陶冶,一邊是血腥暴力的階級專政,強烈的反差成為一種定格的矛盾沖突記憶。”看到這段記憶和文字,對方力鈞作品中常常出現的鮮艷異常的鮮花,才會有一種更理性的認識,也就是在美艷的背后是什么?而且如此夸張的鮮艷本身既不鮮活也不真實,而是空洞和虛假的。

第六 順從 展現了方力鈞一系列不同時期的“自畫像”

第六部分“順從”,展現了方力鈞一系列不同時期的“自畫像”。只有把展墻上的文本和繪畫作品互相對照時,對方力鈞作品中的“光頭”才有了如同第一次看到般的新鮮感。從少年時代和校長的一次對抗,而獲得光頭的“經驗”,光頭就有了象征的意義。魯虹在相應的點評文字中寫道:《系列之一(之三)》中,他就沒有運用很規范化的寫實性手法,而是選擇了略帶變形的表達方式,毫無疑問,這顯然不是一個純技術的問題,而與他對生活的看法,還有藝術表達觀念相關。事實上,在當時的情境之中,畫面以特寫的方式表現一位打哈欠的青年人,其含意遠比簡單的喊口號要好得多。正是由于感到這幅作品與我當時的心理結構極其吻合,所以我不僅將其稱為“時代肖像”,而且在我已出版的七本相關書籍中,都將其作為了封面。

無題,60×60cm,紙上水粉,1984年,藝術家自藏

鄉戀(之二),60.2×60.2cm,紙上水粉,1984年

課堂習作,61×48cm,布面油畫,1987-1988年

方力鈞 1990,99x102cm,紙本水墨,1990年

方力鈞 1990,99x102cm,紙本水墨,1990年

方力鈞 1990,99x102cm,紙本水墨,1990年

方力鈞 《2006局部》,840×560×32cm,銅、金箔、鋼條、鐵板,藝術家自藏

用鎢絲編制的作品 鎢絲為材料的藝術創作或許方力鈞是第一個

在第7、第8部分不同的章節,可以從“非跑到窮鄉僻壤所謂體驗人家的生活?自己正常的生活就不是生活?”,或者“之前以為信條的,好像山上的落石,爭先恐后落入溝底,不再是我前面路上的障礙了。”這些文字和作品《鄉戀》、《課堂作業》同樣相互構成了理解藝術家的創作和生活體悟的關系。之后到18章節無論是燒制陶瓷雕塑或創作其他材料的作品都是這樣一種對照的關系,一步步的看到方力鈞創作和生活體驗的相互作用。