作為文官政治集團和專制體制的中國歷代君王,其中有不少是文化藝術的癡迷者——癡迷的收藏者、癡迷的藝術實踐者。在3000多年的中華文化史中,唐太宗李世民、南唐后主李煜、宋徽宗趙佶、清乾隆帝弘歷是最為著名的幾位。說實話,若不是他們的這份癡迷,中國的藝術可能不會如此熠熠生輝、燦若星河,歷代杰作也不會如此多、如此完整地保存到今天。中華文化滋養著他們,他們亦反哺著文化。然而,作為君臨天下的人物,帝王藝術家或收藏家總是與一般的人有些不同。唐太宗可以下達圣旨,令天下人貢獻“二王”法書;李煜在國破家亡之際將自己一生所收藏并視作生命的書畫付之一炬(據說);趙佶將本該用來治理國家的時間和心計多數用在了寫字作畫上,以致將一偌大的帝國變成一片殘山剩水。然而,無論如何,在清代以前,喜歡藝術的帝王們有一個普遍的習慣,就是并不在他們的珍愛的東西上過多地留下自己的痕跡、烙印。弘歷不會繪畫,卻是一個對文化和藝術有著異常高漲熱情的人。這方面,他起碼創下三項世界紀錄:寫詩最多、題跋最多、蓋印最多。他一生中寫下4.3萬多首詩。一部《全唐詩》作者2200多位,一共才4.8萬余首,而乾隆一人的產量就堪比整個唐代。怎不令人瞠目結舌!

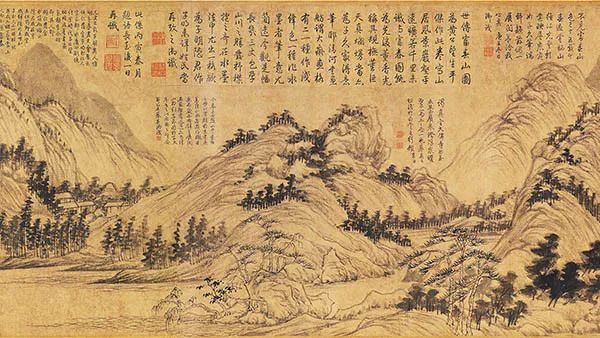

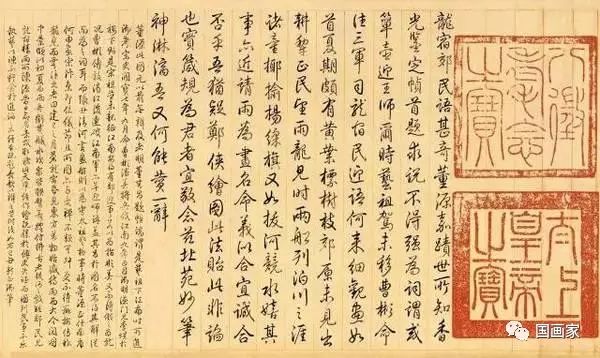

《富春山居圖子明卷》局部,乾隆題字幾乎占滿所有空白

對于喜歡書畫的人來講,乾隆的名字和他的字跡、印章,幾乎每天都可以見到,因為他幾乎在所有喜愛的前人杰作上留下的自己的痕跡——不是題跋,就是蓋印。

在我眼里,乾隆的題跋、鈐印完全可以作為一項專門的學問加以研究。因為在這里頭,除了一種類似中國讀書人固有的文化情懷之外,還有許許多多別的東西。《富春山居圖》(子明卷),自從乾隆購得之后,一直陪伴于他,即使是出巡遠方,也總是帶在身邊,隨時欣賞,稍有興致,便提筆題跋一段。所以在前后55年間,他在這卷山水中竟然先后寫下了54通題跋!在乾隆之前,宋徽宗也曾給他人作品題字,但與乾隆相比簡直是小巫見大巫——不僅數量極有限,題寫方式亦與乾隆迥異:其一,被題作品的作者大都是自己宮廷畫院的畫家。當然,為這些人作品的題款大多在畫幅之內。其二,若是前朝畫家的作品,所題寫畫名,悉數都在畫幅之外。之所以如此,大約在徽宗心目中,藝術作品一旦作就,就是一個獨立的生命,作為欣賞或收藏者,應給予足夠的尊重。他之所以有此態度,是因為他本人就是高明的藝術家,并且懂得“空”與“白”的重要性。然而,乾隆完全是另一類人。他是一個盛世皇朝的君主,是一個純粹的“中國式”專制體制的成熟政治家,其政治抱負和雄心絕非一味“尚文”的徽宗所能比擬。這樣的心態駕馭著他的筆墨,當這筆墨一旦施加于所喜愛的藝術作品,便有了一種迥異常人甚至是令人驚詫的效應。

乾隆的題字和蓋章猶如烏云一般遮蓋在名畫之上。蘇立文曾遺憾地在《symbolsofeternity》一書中寫道:“他的御章遮蓋在了一些珍品的真跡上,有時候遮蓋范圍之廣令人咋舌。”

在乾隆的眼里,前代的藝術杰作不再是一個個獨立的生命體,而更像是自己后宮中美艷可人的宮娥、佳麗。作為一國之君、男性霸權的代言人,一時興起或一旦受到誘惑,便可隨時隨地、隨心所欲地對其臨幸。于是,我們的眼前,便有了這“琳瑯滿目”的大塊小塊的朱紅印記、成片成片的題字墨跡。它不分場合、不論大小,占領著作品大大小小的空間,直至將它們吞噬殆盡。藝術,有時不僅是彰顯文化的載體,更可能是體現權力意志的舞臺;書畫,不僅是文人士大夫們暢敘幽情、修正自我的硯田,更可能是政治與文化強迫癥患者耀武揚威的戰場!所以,文化或藝術,看似只是一些筆墨、點畫、印章,但在許多時候,它完全是別的東西……