今天,來和大家分享一些不一樣的東西,是歐洲藝術史上的一顆明珠。

說起它的名字,可能很多人都會覺得奇怪,這是不是一個地名?

沒錯,這個名字也曾是歐洲的一個地名,它就是——尼德蘭。

在這里誕生了歐洲藝術史上最重要的藝術——尼德蘭藝術。

被搶了C位的畫派?

首先,尼德蘭是個地名。它的本意是海拔較低的地方,曾位于歐洲北部,相當于今天的荷蘭、比利時、盧森堡以及法國東北部一帶。

另外,尼德蘭藝術的起源是在14世紀末到15世紀初,與文藝復興同時期。

但尼德蘭與歐洲的主流藝術并不相同。

文藝復興的光輝實在太過耀眼,致使尼德蘭畫派被掩蓋了自己的特色。

以至于可能大家現在都基本上沒有聽說過尼德蘭畫派。

但在藝術史上,他卻為之后的歐洲藝術界貢獻了極多。 如今的歐洲藝術史也將其稱為“一座無法跨越的高地”。

先不說別的,油畫就是尼德蘭藝術的代表人物,楊·凡·艾克所創造的!

作為油畫之父的楊·凡·艾克,他將油畫的創作方法,進行了定制與改進。

在其不斷的創作中,對油畫進行了完善,也逐漸影響了西方的繪畫藝術。

現在,我們所看到的西方繪畫作品,那些真實細致的呈現,大部分都是因油畫的特點以及受到了楊·凡·艾克的影響。

除此之外,楊·凡·艾克也對肖像畫、風俗畫、風景畫等進行了改進。

突出表現真實存在的內容,對所畫之物更加注重細節的存在。

而這些改進,同樣為之今天的藝術界,做出了非常巨大的貢獻。

可以說楊·凡·艾克為尼德蘭繪畫藝術打開了新的道路。

走上新道路的尼德蘭藝術,則為之后歐洲的藝術家在細節創作等方面奠定了一定的基礎。

另外,尼德蘭畫派的藝術家們尤其關注現實生活,但他們卻又能從中跳脫出來,創作全新的藝術形式。

比如尼德蘭藝術家博斯,就將自身的想象融入到作品《圣安東尼的誘惑》等中。

15世紀的歐洲,教廷的墮落越發明顯,宗教改革、瘟疫的流行等等,困擾著當時大部分人的生活。

如今的我們,可以在這幅作品中,看到早期超現實主義與現實主義共存的影子。

用怪誕、夸張等形象來進行表現,仿佛也在講述著曾經歲月的黑暗, 呈現出當時社會罪惡的流行,道德永無止境的沉淪,暗示著教會的墮落與貪婪。

博斯打破了傳統的宗教畫風,開始用幽默、諷刺的語言進行藝術的呈現,為之后其他流派的藝術家也打下了一定的基礎。

另外一位藝術家勃魯蓋爾,是歐洲獨立風景畫的開拓者。

對歐洲藝術界的影響也自然不可小視。

除了對農民生活的記錄與歌頌外,勃魯蓋爾在作品中展現了自己的思想與情感。

在其創作的《尼德蘭諺語》等藝術作品中,雖然表面上是以人為主體進行描繪,但其實是用圣經的故事來暗諷戰爭,暗諷軍隊入侵后對無辜平民進行的殘暴屠殺。

勃魯蓋爾在作品中也鼓勵當時的人民進行反抗,進行斗爭。

他的作品除了自身情感的流露,也是當時社會情緒的反映。

尼德蘭藝術在不斷的發展中所產生的觀念,超脫了現實的存在,也改變了神權主義對藝術的影響,使藝術出現情感、諷刺等多種元素。

也打開了藝術界的另一扇大門——幻想,使藝術家開始摸索現實與幻想之間的世界。

尼德蘭藝術的出現對其之后的藝術流派,藝術理念等奠定了逃脫現實等基礎。

逐漸開始影響藝術界的發展,在歐洲的藝術史中, 尼德蘭藝術也確實成為了一座無法跨越的高峰。

玩“細節”還有誰?

說了這么多,尼德蘭藝術到底有多優秀,那得好好看一看其中的“細節”。

尼德蘭藝術家們將對自然的熱愛融入到自己的作品中,逐漸形成了早期的寫實風格。

也形成了對細節刻畫的追求,到現在細節也一直是尼德蘭藝術家最為驕傲的部分。

也因此提起尼德蘭藝術,的腦海中便直接涌現了一群“細節狂魔”。

比如,尼德蘭藝術家楊·凡·艾克。

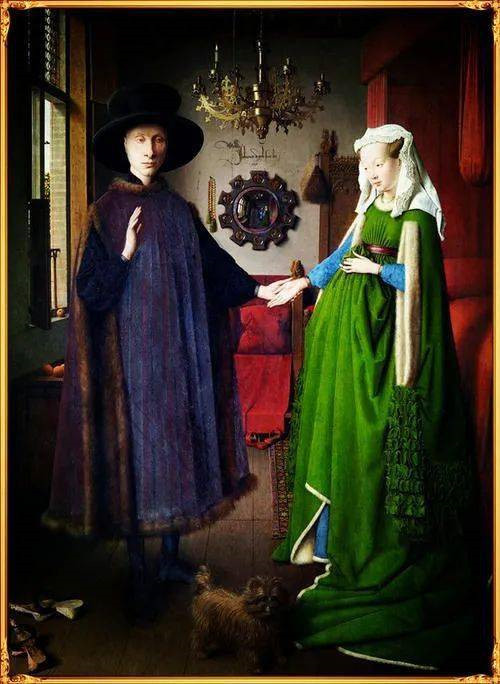

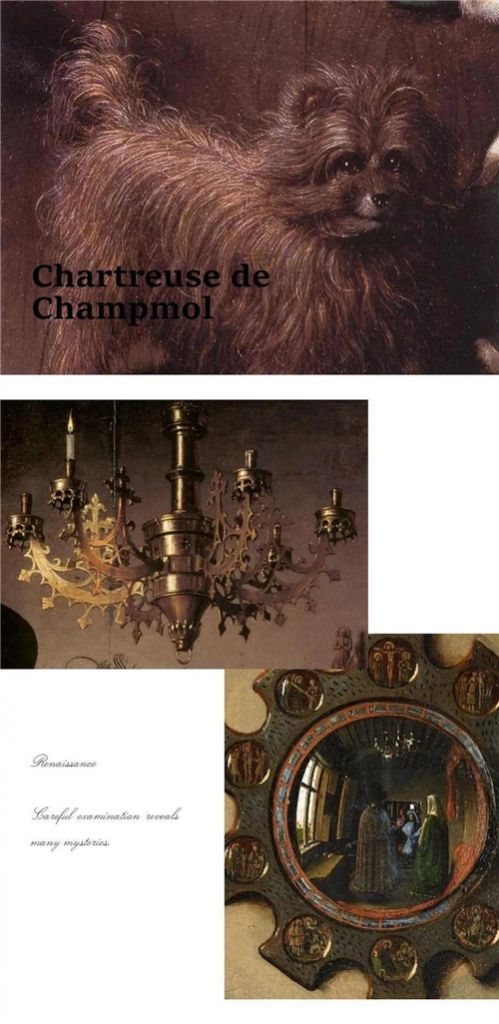

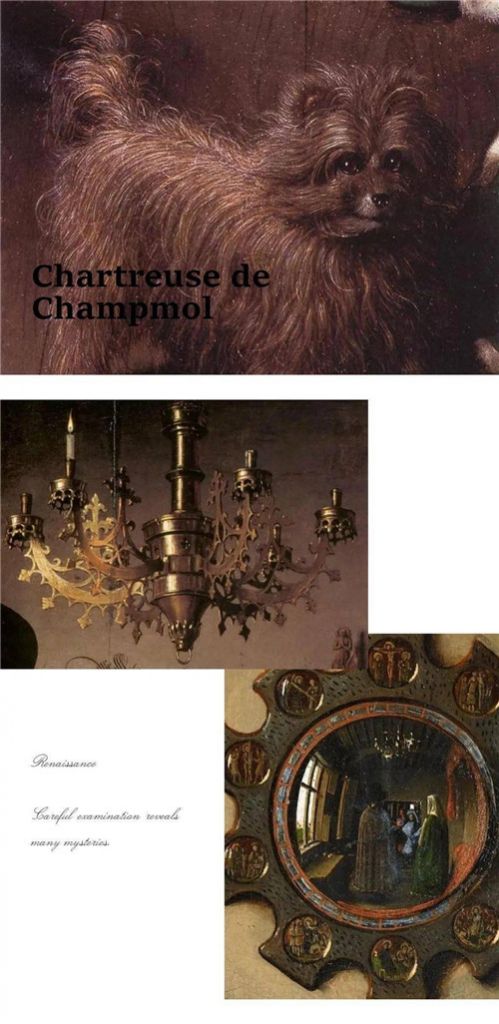

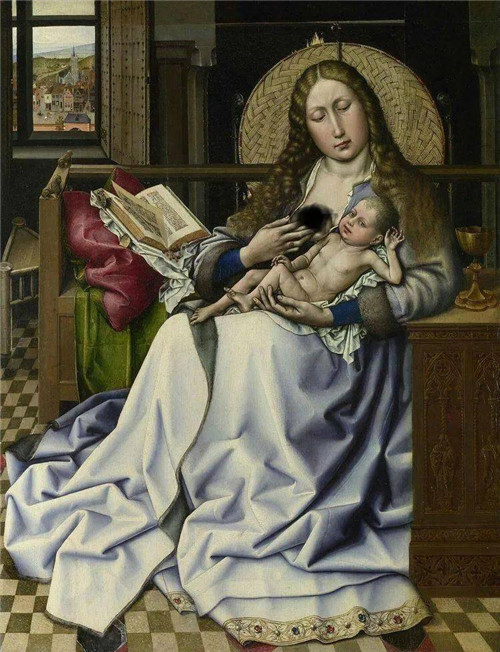

其創作的《喬瓦尼·阿爾諾芬尼夫婦像》想必大家是不會陌生的。

這幅畫也曾一度被稱為“強迫癥的福音”, 對細節方面的處理,可以說是拉到極致的滿。

在乍看之下,可能不會覺得這幅畫細節如何。但直接稍微仔細的查看,會發現其中的許多奧妙。

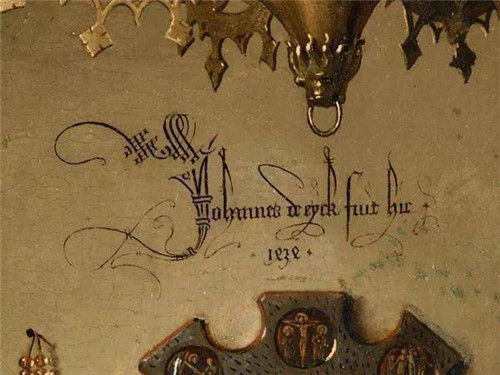

墻上神奇的鏡子,人與狗表情的刻畫,還有一塵不染的床單,鏡子上方獨特的簽名,華麗的吊燈等等。

真正意義上的尼德蘭藝術,是以在文藝復興時期所形成的繪畫藝術為主。

在15世紀開始逐漸成熟,與文藝復興時期基本相同。

不過說來奇怪,尼德蘭的藝術家特別喜歡兄弟齊上陣,難不成真的是要“齊力斷金”?

世界上第一幅油畫作品《根特祭壇畫》便是由尼德蘭藝術家凡·艾克兄弟共同創作。

這組畫被稱為是具有里程碑意義的劃時代巨作,哥哥在畫了十年后便逝世了,剩下的都是由弟弟所獨自完成。

在創作中楊·凡·艾克避免了平面、僵硬,缺少空間感和明暗不均等問題的出現。

更加注重細節的研究,比如人物性格的描繪,畫中光和色的表現、空間構成等細節。

你可以很仔細地看到畫中人物的面部表情,他們有著不同的發型、帽子上珠寶細節描繪更是出神入化。

除此之外,還有林保爾三兄弟所創作的,描繪著當時自然風景和生活的《月歷圖》。

三兄弟在畫中將當時真實的面貌刻在其中,衣服的點綴、樹木的不同等等。

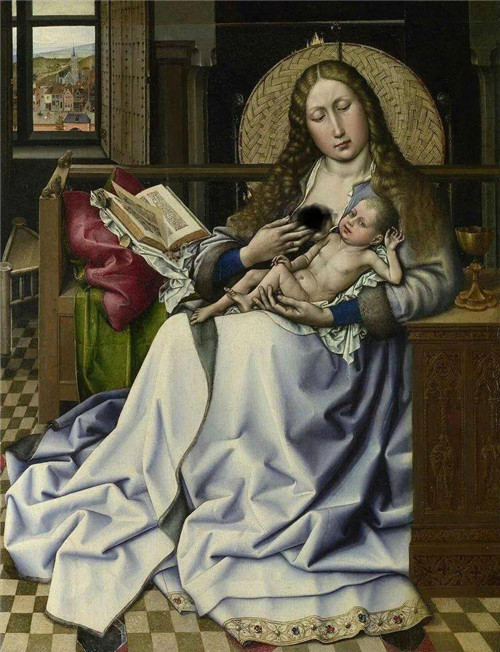

不只是繪畫藝術,雕刻藝術家們也都特別喜歡摳細節。

比如尼德蘭早期的雕刻藝術家克洛斯·斯呂特。

以十字架為基座并雕刻出六名大型的先知雕像,也就是著名的“摩西井”。

人物表情、五官的不同、動作的自然等等細節,感覺像是直接把人鑲嵌在其中一樣。

雖然那個時候的尼德蘭藝術家們,沒有為我們留下文字方面的藝術理論。

但在留存的作品中,我們可以發現,他們對細節的把控與追求、對作品完美要求的態度。

哪怕是到了現在,在對待細節的刻畫上,尼德蘭藝術家們都可以說上一句,“還有誰?!”

為什么尼德蘭藝術往往被“忽視”?

說起文藝復興,大部分人腦海中的第一印象都是“意大利”。

而同時期的尼德蘭,也正處于藝術的巔峰時期。

甚至是當時為數不多的,可以與意大利藝術進行抗衡的存在。

但在過去很長時間中,尼德蘭藝術卻常常被人忘記。

同樣作為文藝復興時期的巔峰藝術,和意大利藝術相比,尼德蘭藝術為何經常被忽視?

首先,在藝術的發展態勢上, 文藝復興時期的意大利藝術已經遙遙領先于尼德蘭藝術。

當時的意大利藝術,漸突破了教會、神學等思想牢籠的束縛,發展是極其的迅猛。

在文藝復興運動中已經呈現出主導歐洲藝術的趨勢。

但同時期的尼德蘭藝術,還處于晚期的哥特藝術階段。

并沒有完全誕生出尼德蘭藝術的獨特風格,雖然這并不影響尼德蘭藝術的快速發展,但同意大利藝術相比已經處于下風。

第二, 文藝復興運動是借助于曾經的文明遺產,所進行的藝術復興,意大利也因此成為了歐洲文藝復興運動的中心。

文藝復興中的意大利,其實是借助了當時古希臘、羅馬等留存的豐富文明遺產,集中突破了當時宗教對藝術的束縛。

而尼徳蘭只有中世紀哥特藝術的傳承, 沒有文明遺產也沒有當時意大利先進的科學、哲學等,無法對藝術進行支持與配合。

所以相對于意大利的復興運動,尼德蘭藝術家在觀念的更新上更為緩慢,文藝復興運動的發展也更是曲折的進程。

第三,在地理位置,氣候條件中,意大利則更加適合藝術的創作。

在地理位置上意大利則是群山起伏、海拔較高,教堂的建筑面積更大,可以創造壁畫的空間也更為充分。

而尼德蘭則是低海拔的代表,氣候也更為濕潤,所建筑的教堂大多以哥特式為主,窗戶更多,創造壁畫的空間則更為有限。

因此,當時的尼德蘭大多使用木板等平面材料進行藝術創作,畫面內容的呈現則更為精密,畫風也更為精致。

第四,在文藝復興運動時期,尼德蘭與意大利最不同的, 是對待人文主義思潮。

當時意大利藝術家,在藝術創作中表現的則更為隱晦。

而尼德蘭藝術家則 直接選擇關注當時的社會,將日常的生活融入到作品中,也逐漸形成了尼德蘭藝術中紀實的風格。

除了以上的不同,文藝復興運動時期的尼德蘭,宗教思想和舊習俗依然相當濃厚。

當地的民間諺語和傳說也依然在影響著藝術的發展,使得大部分尼德蘭藝術更加富有宗教色彩,祭壇畫更是主要的呈現形式。

所以,相較于文藝復興來說,尼德蘭藝術并不是呈現出極其猛烈的、革命般的潮流。

最后,在不斷發展中,尼德蘭藝術家則將細膩的繪畫方式,與神秘的宗教文化、獨特的民族文化進行了融合,形成了尼德蘭藝術的獨特風格。

雖然在文藝復興時期,尼德蘭藝術確實也是很出眾,但其藝術作品、風格等,大多局限在尼德蘭所在的地區。

和當時文藝復興的主流藝術相比,尼德蘭藝術并沒有得到廣泛的傳播,也并不如意大利藝術發展的迅猛。

加上尼德蘭藝術的發展,是伴隨著宗教改革、資本主義萌芽產生、民族獨立運動的興起等等,復雜且曲折,所以不容易被當時的大眾銘記。

尼德蘭藝術的影響究竟有多大我們不得而知, 但最少在今天,它已經成為歐洲藝術史中不可或缺的存在。