“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。”——王安石《元日》

新年隨著鞭炮、煙火的聲響而至,“紅”隨處可見,如遍布大街小巷掛著紅燈籠、中國結,家家戶戶貼著的春聯和福字,人們穿戴的喜慶服裝和飾品,親朋好友相互送上的紅包。中國人對紅色的使用不止于春節期間的大小事宜,在諸多喜慶的傳統節日、婚禮、祭祀等活動中,紅色的運用同樣十分廣泛。中國人為何如此熱衷于使用紅色?

新石器時代 人面魚紋彩陶盆 陜西省西安市半坡

“中國名曰赤縣神州。”——《史記·孟子荀卿列傳》

早在原始社會,陜西半坡出土的陶片上就有大量使用紅色染料的痕跡,此時的紅色染料大多是含鐵元素的礦物質。原始人崇拜太陽與火,于是認為紅色擁有神秘的力量,具備祛除妖魔和超度亡靈的作用,為了緩和對未知世界和自然危險的恐懼,他們將紅色顏料涂抹于身體和生活器具上。長期的視覺經驗和生活需要使得紅色被賦予超自然的力量,逐漸形成了原始人喜紅的意識,這可以說是中國人尚紅的原始因子。

朱砂粉末

茜草根莖

先秦時期的人已經掌握了使用粉末狀礦物顏料加入粘合劑在織物上繪制圖案的方法,這種方法又稱為石染。另一種方式則是通過植物染料染色,稱為草染。其中紅色的礦物染料主要為朱砂,紅色的植物染料主要為茜草。這兩種染料在古代的繪畫作品中也很常見。

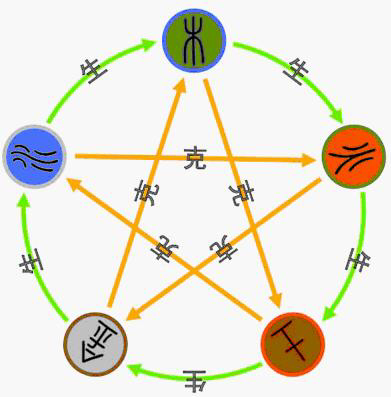

五行五色對應圖

與此同時,先秦時期產生了相對完備的色彩體系——五色體系。先秦人認為“青、赤、黃、白、黑”是所有色彩的本源,又將五色與“木、火、土、金、水”一一對應,形成了一套以色彩為表象,五行為內核的色彩生克系統。而紅色象征了五行中的火,方位代表南方,四季代表夏。

春秋時期,孔子崇尚周朝的禮制,推崇“五正色”,甚至把朱色與雅樂、國家相提并論,認為朱色是大雅之色,代表著正統。正如《論語·陽貨》中記載:“惡紫之奪朱也,惡鄭聲之亂雅樂也,惡利口之覆邦家者。”

【唐】閻立本 歷代帝王圖局部 現藏于美國波士頓美術館

“王吉服有九,舄有三等,赤舄為上,冕服之舄,詩云:王錫韓侯,玄袞赤舄。”——《周禮·屨人》

【唐】周昉 簪花仕女圖局部 現藏于遼寧省博物館

“周人尚赤,大事斂用日出,戎事乘騵,牲用騂。”——《禮記·檀弓上》

先秦時期陰陽家鄒衍提出的“五德始終說”是奴隸社會和封建社會王朝“尚色”更替的理論依據。在古人眼里,“五德”與“五行”“五色”是相互對照的,同時認為王朝的更迭與五行生克相關,中國的歷史長河里“尚赤”的朝代有周、東漢、唐代武周時期、宋、明,而“尚黃”的朝代同樣喜紅色,例如唐朝(土德),原因是火生土,紅為黃之生色。這些“尚赤”“喜紅”的朝代可以說都是中國歷史上較為強盛的朝代,潛移默化間紅色成為古人自信的標志。

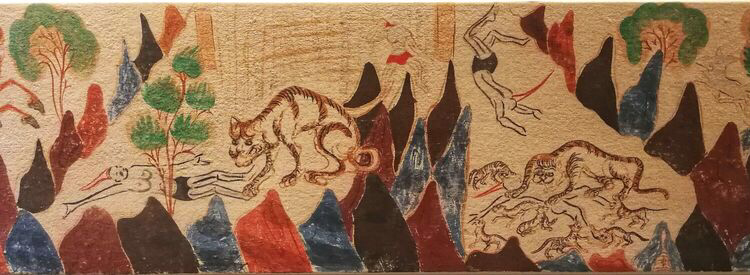

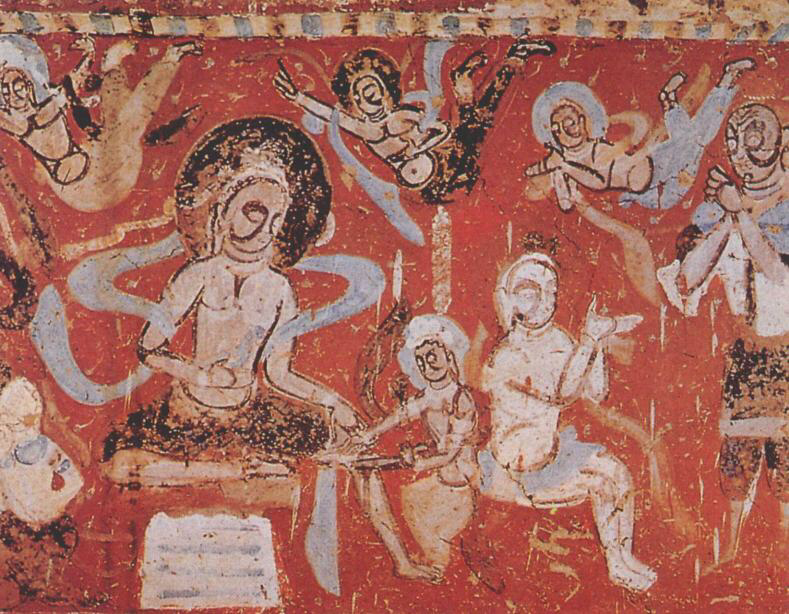

薩埵太子舍身飼虎

尸毗王割肉喂鷹

隨著魏晉時期染色技術的不斷發展,紅色染料中紅花逐漸取代茜草成為主要的植物染料。佛教文化的興盛也使得赭石、朱砂、土紅等礦物顏料在佛教壁畫中大量使用。在敦煌壁畫之中,能夠看到大量以紅色繪制的圖像,例如薩埵太子舍身飼虎、尸毗王割肉喂鷹等,這些圖像中的紅色象征了血液、生命、犧牲與奉獻。

故宮紅墻

儒家以赤色為尊,于是皇家宮殿以紅墻而筑,以赤色做服;道家以赤色為用,于是以朱砂煉丹,撰寫符箓;釋家以赤色為寶,于是以朱色建廟,以紅色為袈裟。儒釋道思想作為中國傳統文化的根基,對中國人的影響不言而喻,“三家”對于紅色的推崇成為紅色備受喜愛、經久不衰的重要原因。

中國人喜紅色,最直接的原因還是紅色象征了喜慶和歡快,紅色寄托了人們對重大節日和活動的美好期盼與向往。