在如今中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)的發(fā)展歷史中,曾梵志早已成為一個(gè)無(wú)法避免且必須談及的中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)家。曾梵志從始至終都行走在對(duì)自我的挖掘、挑戰(zhàn)與革新的道路之上。永樂(lè)2021春拍精選曾梵志四件作品:《一葦渡江》、《面具系列1996第12號(hào)》、《天空》、《巔峰》,從他的作品當(dāng)中,我們一方面看到了現(xiàn)代生活對(duì)曾梵志內(nèi)心世界的沖擊與影響,另一方面曾梵志也堅(jiān)持以作品本身來(lái)回應(yīng)外界對(duì)其的發(fā)問(wèn)。

回顧曾梵志的藝術(shù)歷程,對(duì)于絕大多數(shù)觀眾而言,曾梵志的成功往往被掛鉤于其作品中成熟的表現(xiàn)主義。從90年代以來(lái),曾梵志的藝術(shù)創(chuàng)作便一直在探索不同的風(fēng)格,他對(duì)諸多西方藝術(shù)大師的吸納是構(gòu)造其藝術(shù)技巧與理念的重要基礎(chǔ),典型如馬克思·貝克曼、弗朗西斯·培根和魯西安·弗洛伊德。曾梵志分別從三人身上吸納了筆觸線條、人體風(fēng)格和批判精神。但無(wú)論曾梵志所吸納的形式如何,他做的一切都是為了找尋自身獨(dú)特的藝術(shù)發(fā)聲方式。

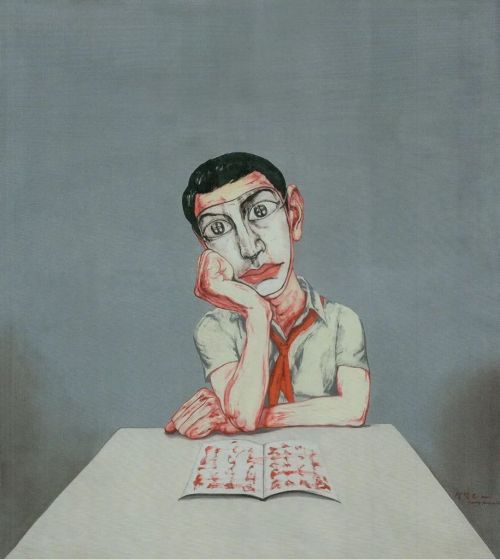

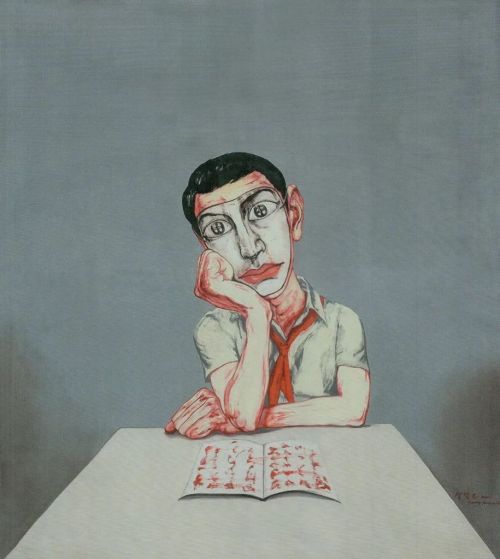

曾梵志并沒(méi)有局限于自身預(yù)先設(shè)定的文化界限,而是利用各式表現(xiàn)手法來(lái)重新塑造、解構(gòu)日常生活中的典型形象,再將這些典型意象投射到具有張力且日益全球化的中國(guó)社會(huì)之中。如在《協(xié)和醫(yī)院》和《肉》系列中,曾梵志借由德國(guó)表現(xiàn)主義激烈且極具爆發(fā)性的視覺(jué)方式,塑造了被心靈痛苦和現(xiàn)代化開(kāi)發(fā)牢牢抓住的普通人。醫(yī)院和肉鋪此類(lèi)日常生活場(chǎng)景被曾梵志當(dāng)做其當(dāng)代宗教圣像的背景。以基督教為內(nèi)容創(chuàng)作的《哀悼基督》同樣聚焦于現(xiàn)代人群體,這些人物都是中國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展以來(lái)被犧牲的羔羊。《面具》系列是促使曾梵志名聲大噪的重要代表作,其中出現(xiàn)了諸如青年團(tuán)員、商人肖像以及各類(lèi)諸如紅領(lǐng)巾、聯(lián)合國(guó)標(biāo)志等中國(guó)社會(huì)現(xiàn)代化進(jìn)程中的各類(lèi)視覺(jué)元素。與面具結(jié)合揭示了集體主義社會(huì)表象之下更為強(qiáng)烈的沖突、焦慮和梳理。

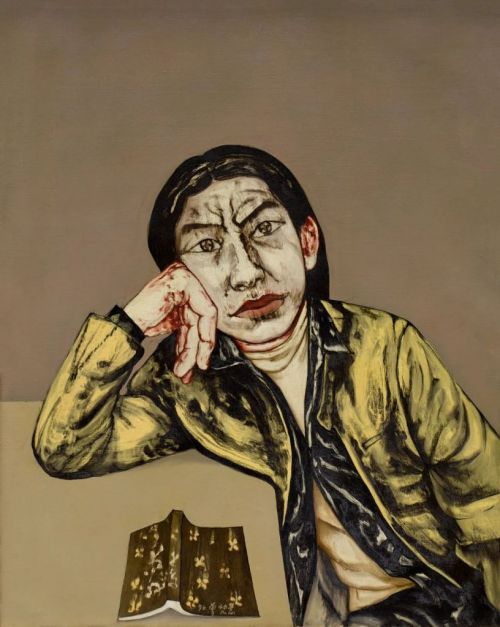

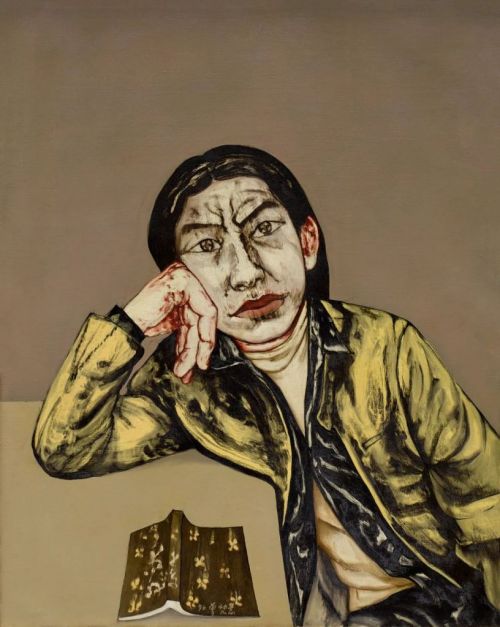

LOT 1911

LOT 1911

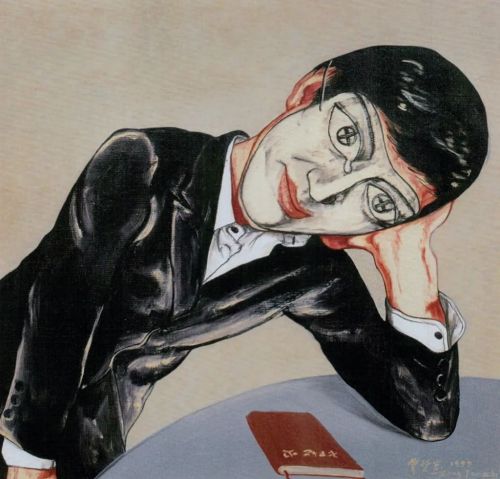

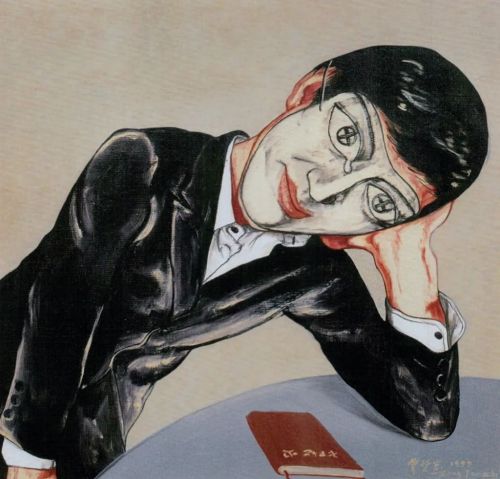

曾梵志(B.1964)面具系列 1996 第 12 號(hào)

1996 年

布面油畫(huà)

100×80 cm

簽名:96 曾梵志

估價(jià):RMB 8,000,000 — 12,000,000

出版:

1.《我·我們 曾梵志的繪畫(huà) 1991–2003》,湖北美術(shù)出版社,2003 年,P10

2.《曾梵志作品全集第一冊(cè) 1984–2004》,SKIRA,2019 年,P160,400–401

展覽:

藝術(shù)北京博覽會(huì),全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館,北京,2012 年

作品中所關(guān)注的仍然是活生生的人。我采用夸張、變形的手法,強(qiáng)調(diào)在人和人的過(guò)分親密和大笑背后所隱藏的虛假。由于假面的存在,人和人之間更保持著一定的距離,無(wú)法真正地心心相映。當(dāng)大家都隱藏著真實(shí)的自我和各種欲望時(shí),出現(xiàn)在公眾面前的形象也不過(guò)是一個(gè)假面而已。

——曾梵志

作為中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)中炙手可熱的靈魂人物之一,曾梵志慣來(lái)以自身的作品來(lái)描繪、反饋當(dāng)下社會(huì)浪潮與生活變化對(duì)其的沖擊與影響。從其成名以來(lái),他從不停滯、滿足于現(xiàn)狀。曾梵志選擇了在自身創(chuàng)作生涯中不斷地提煉純粹且獨(dú)到的藝術(shù)語(yǔ)言,并打上了其個(gè)人標(biāo)簽,以此持續(xù)地向社會(huì)發(fā)問(wèn):我們應(yīng)該如何與現(xiàn)代社會(huì)共處?

思考如今中國(guó)的畫(huà)家群體,或許很少人能如曾梵志一樣以其藝術(shù)經(jīng)歷的廣闊和豐富為傲。曾梵志于1964年出生,兩年后文化大革命隨即開(kāi)始,他成為見(jiàn)證當(dāng)時(shí)中國(guó)社會(huì)巨變和都市飛速建設(shè)的新一代藝術(shù)家之一。早年他在武漢還是默默無(wú)聞,每日到附近醫(yī)院借用廁所的時(shí)候總會(huì)看到醫(yī)院走廊間病怏怏的患者,在湖北美術(shù)學(xué)院上課時(shí)又會(huì)接觸到西方藝術(shù)的經(jīng)典之作,這些不同的情感經(jīng)歷使曾梵志塑造出早期的《肉聯(lián)》系列和《協(xié)和醫(yī)院》系列。這兩個(gè)系列獨(dú)到于當(dāng)時(shí)罕見(jiàn)的坦率且直接的情感,并迅速能引起人的本能觸覺(jué)。

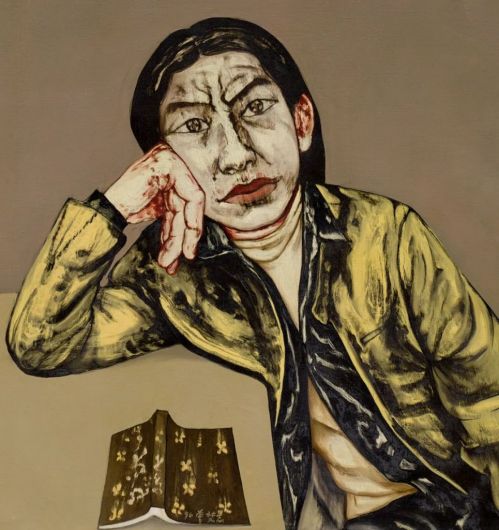

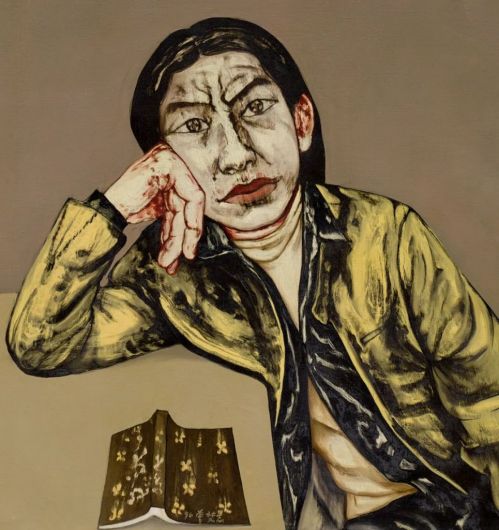

面具系列 1996 第 12 號(hào)(局部)

面具系列 1996 第 12 號(hào)(局部)

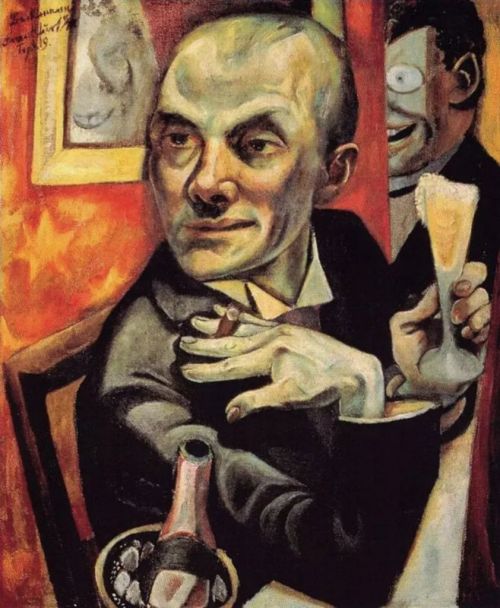

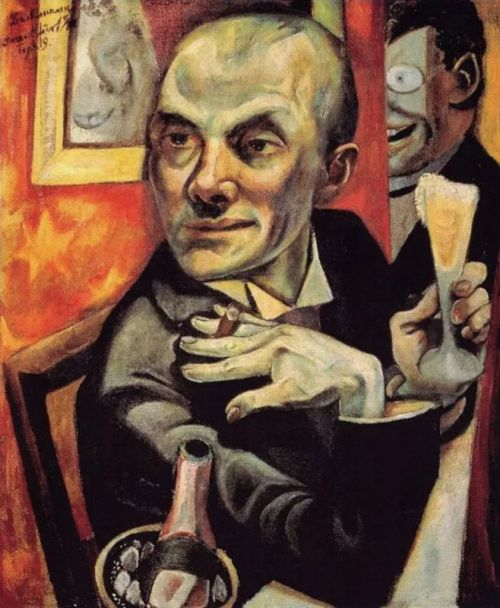

從這些早期創(chuàng)作中我們可以看到,曾梵志早已選擇借率真的情緒表現(xiàn)直觀的心理內(nèi)涵,并以精到的表現(xiàn)主義技巧而聞名。對(duì)于曾梵志而言,他對(duì)諸多西方藝術(shù)大師的吸納是構(gòu)造其藝術(shù)技巧與理念的重要基礎(chǔ),典型如馬克思·貝克曼、弗朗西斯·培根和魯西安·弗洛伊德。曾梵志分別從三人身上吸納了筆觸線條、人體風(fēng)格和批判精神。而這些表現(xiàn)主義大師的藝術(shù)特質(zhì)在藝術(shù)家其后的藝術(shù)實(shí)踐中,逐漸雜糅為獨(dú)屬于他的個(gè)人風(fēng)格特質(zhì)。90年代,曾梵志選擇離開(kāi)武漢來(lái)到北京。盡管《協(xié)和醫(yī)院》系列讓曾梵志逐步受到藝術(shù)界的關(guān)注,但他始終在嘗試將新事物、新生活和新感受以更為透徹而獨(dú)到的方式表達(dá)出來(lái)。如果說(shuō)曾梵志的早期作品風(fēng)格和精神內(nèi)涵都受到80年代以來(lái)中國(guó)前衛(wèi)藝術(shù)運(yùn)動(dòng)和表現(xiàn)主義的影響的話,那么他在北京這個(gè)文化激蕩碰撞的城市中所感受的體驗(yàn)無(wú)疑為其未來(lái)創(chuàng)作指出了新的方向:如何突破舊有的表現(xiàn)主義風(fēng)格?如何在畫(huà)面中表現(xiàn)更為深刻的人性思考?曾梵志為此提交了他自己的答卷。

馬克斯 · 貝克曼《Self-Portrait with Champagne Glass》1919 年

馬克斯 · 貝克曼《Self-Portrait with Champagne Glass》1919 年

《面具》系列是曾梵志對(duì)于當(dāng)下都市生活的一份強(qiáng)大反饋。這些作品不僅表達(dá)了他自身對(duì)外界的感受,也是對(duì)自我過(guò)去的顛覆與再創(chuàng)造。“我所畫(huà)的每一張畫(huà)其實(shí)提出的都是一個(gè)問(wèn)題,都是人的問(wèn)題,從生到死的一系列問(wèn)題。我從1990年就抱定了這個(gè)目標(biāo)和方向,要提出人類(lèi)所面臨的所有困境。”曾梵志曾如是說(shuō)。在城市與國(guó)際不斷現(xiàn)代化的同時(shí),人與人之間的距離卻并不隨著科技、信息的發(fā)達(dá)與便捷而持續(xù)拉近。反之,人際交往逐漸發(fā)展出一套虛偽的模式化交往方式,人們并未選擇袒露內(nèi)心,卻更愿意隱藏自己,無(wú)論是思考、情緒甚至是喜好,通通隱藏于表面之下。對(duì)于當(dāng)時(shí)邁入新環(huán)境的曾梵志來(lái)說(shuō),他或許是迷茫的,但又是清醒的。因而,曾梵志選擇以“面具”的方式來(lái)揭露社會(huì)的冷漠和可悲的生存表現(xiàn),不再使用烏托邦式的場(chǎng)景來(lái)粉飾世界。

在這一系列中,曾梵志往往選擇以簡(jiǎn)單的形式和簡(jiǎn)潔的構(gòu)圖來(lái)凸顯畫(huà)面主題,以此呈現(xiàn)飽滿的故事情節(jié)。盡管畫(huà)面整體形式與顏色較為單純,但不可避免地籠罩在一層不可名狀的恐怖感之下。他的繪畫(huà)作品中存在著幾種典型性特征:過(guò)分夸張的造型和線條、純度極高的顏色使用,在二者的背后隱藏的是強(qiáng)烈波動(dòng)的情緒感受。“面具”成為了曾梵志筆下一種富有喜劇性的形式,將痛苦與陰暗放大,以喜劇襯托悲劇。于是,可怕的現(xiàn)實(shí)在幽默、反諷的畫(huà)面中更顯得荒誕不堪。

曾梵志早期的面具系列作品大多更加的原始,強(qiáng)調(diào)同質(zhì)化而單一乏味的社會(huì)環(huán)境,以及其膚淺的表面和諧。1994年至2000年的面具系列中,在1996年后逐漸以更加優(yōu)雅的面貌示人。此張創(chuàng)作于1996年的《面具》作品為單人像,整張作品有著不同尋常的緊張氣氛。對(duì)角線的構(gòu)圖使畫(huà)面整體呈現(xiàn)出工整的氣質(zhì),但畫(huà)面中心大量深沉的黑色、姜黃色被藝術(shù)家選擇以刮刀的技巧展現(xiàn),遠(yuǎn)觀而言淡化了早期創(chuàng)作中的表現(xiàn)性線條,促使人物更為和諧地與大面積平涂的背景緩緩相接。隨著前景中獨(dú)坐的男子的出現(xiàn),觀者似乎也被帶離現(xiàn)實(shí),來(lái)到了一個(gè)陌生的環(huán)境。干凈而整潔的書(shū)桌,放置于上攤開(kāi)的書(shū)本,這一切都暗示了畫(huà)中人很大可能是身處于一個(gè)獨(dú)立而又私密的空間。

曾梵志 《面具系列 1999 No.16》 1999 年

曾梵志 《面具系列 1999 No.16》 1999 年

畫(huà)中是一位坐在桌前,以手撐面的男子。他身著白色高領(lǐng)衫,姜黃色的襯衫外套,整齊且中分的發(fā)型,代表了90年代最為顯著的中產(chǎn)階級(jí)形象。面部的刻畫(huà)一如既往,凸出的眼珠、嶙峋的大手、鮮艷的紅唇是曾梵志慣用的人物形象標(biāo)志。但與過(guò)往其余《面具》系列所不同的是,在這張作品中,我們?cè)诘谝谎蹠r(shí)無(wú)法看清人物是否真的戴有面具。藝術(shù)家并不選擇以通常使用的、占據(jù)三分之二臉龐的面具形式,反之選擇了以全臉涂白的方式來(lái)表現(xiàn),由于高領(lǐng)衫的遮擋與連接,使這一面具更為以假亂真。另一方面紅唇的痕跡略顯暗淡,眼神即帶有迷茫又含有面具般的無(wú)神。這一切的細(xì)節(jié)更加促使觀者發(fā)起疑問(wèn):畫(huà)中人究竟是否戴上了面具?

恰恰是這種視覺(jué)上的錯(cuò)亂,或許更顯得此張作品的難能可貴。戴與不戴面具并非是思考的關(guān)鍵,更為值得關(guān)注的是面具與臉部的融合。畫(huà)家在人物臉龐眉心中間刻畫(huà)出的幾道皺紋在某種程度上暗示了這很有可能是真實(shí)的面部。但褪去“面具”的人物就此得到了輕松與愉悅嗎?他是否得以獲得真正的私人空間與重壓之下的些許喘息?答案顯然是否定的。面具不再僅僅是一張面具了,它已經(jīng)融入了人物的骨血之中,與他真實(shí)的血肉合二為一,永遠(yuǎn)無(wú)法拿下。看似粗糙的表現(xiàn),卻蘊(yùn)含著細(xì)膩而又深刻的諷刺意義。

曾梵志 《面具系列 2001 No.4》 2001 年

曾梵志 《面具系列 2001 No.4》 2001 年

我們不禁會(huì)質(zhì)疑當(dāng)下的現(xiàn)實(shí),畫(huà)中人早已無(wú)法逃離面具,究竟是環(huán)境加諸于人類(lèi),抑或是人性自己選擇了如此?假面與真面的表情真假難分,外在的面具經(jīng)已活生生地內(nèi)化成為人的一部分,早已是當(dāng)今社會(huì)生存避無(wú)可避的人格模式。面具的可悲程度至此,顯然令人唏噓。而曾梵志作品在此已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的美學(xué)范疇,不再桎梏于過(guò)往藝術(shù)作品對(duì)于美好未來(lái)的刻畫(huà)與描繪,而是選擇帶給觀眾一種對(duì)于大時(shí)代的理智思索。

“在今天的社會(huì)中,面具或許是無(wú)處不在,不管是你為了保護(hù)自己,還是為了欺騙別人,都不得不把真實(shí)的自己隱藏起來(lái),而以假面的形象出現(xiàn)在公眾面前。或許,這才是真正的尷尬。”對(duì)于曾梵志而言,他不斷地在面具之中訴說(shuō)著寂寞和孤獨(dú)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與個(gè)人的思想體系在此碰撞。而后藝術(shù)家選擇借助此張獨(dú)特的《面具》作品,顯然展現(xiàn)了其創(chuàng)作《面具》系列生涯以來(lái)的持續(xù)思索與不凡的洞察力:當(dāng)真假逐漸混合之時(shí),我們還能守住本心,毫無(wú)迷茫嗎?

LOT 1912

LOT 1912

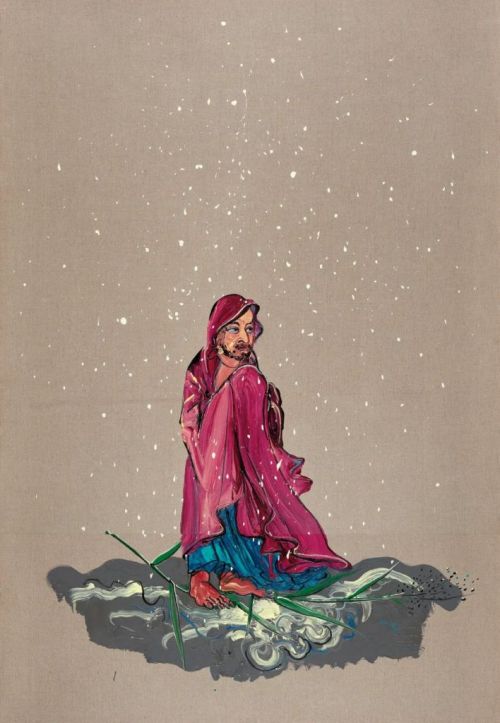

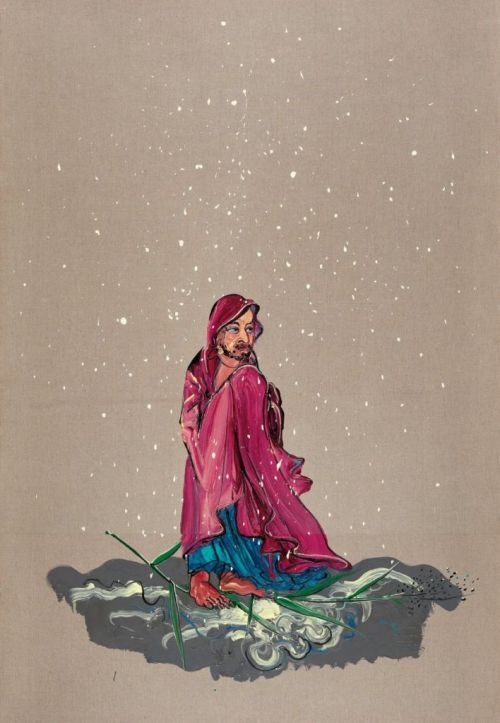

曾梵志(B.1964)一葦渡江

2014 年

布面油畫(huà)

260×180 cm

簽名:梵志

估價(jià):RMB 15,000,000 — 25,000,000

進(jìn)入21世紀(jì),曾梵志逐漸借由線條“破壞”人們既定認(rèn)知中的肖像作品,逐步摸索出與之前截然不同的全新的繪畫(huà)方式。他的吸收來(lái)源不再僅僅是表現(xiàn)主義,而是中國(guó)傳統(tǒng)的視覺(jué)表現(xiàn)方式,開(kāi)始感悟如“氣韻生動(dòng)”的傳統(tǒng)美學(xué)理學(xué)理念。“抽象風(fēng)景”便是其這以使其融合了國(guó)家層面的宏觀主題,同時(shí)也將個(gè)人化的審視及藝術(shù)理念融入其中。這一切的背后都是曾梵志不曾放棄的對(duì)多層文化的吸收與解構(gòu)。

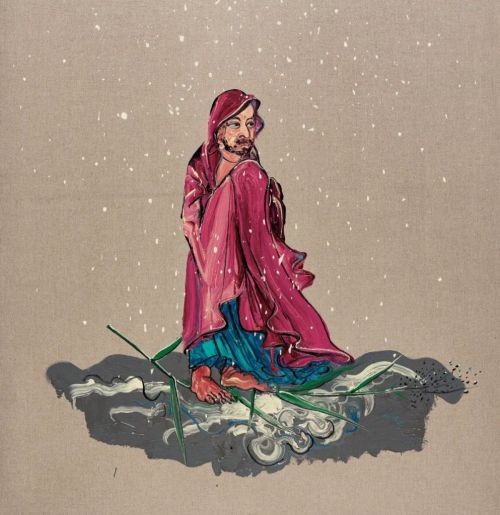

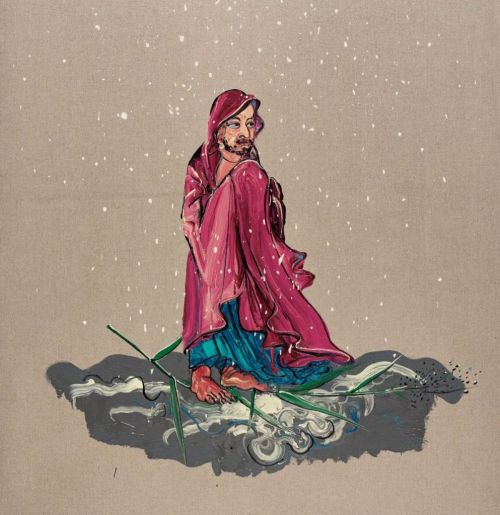

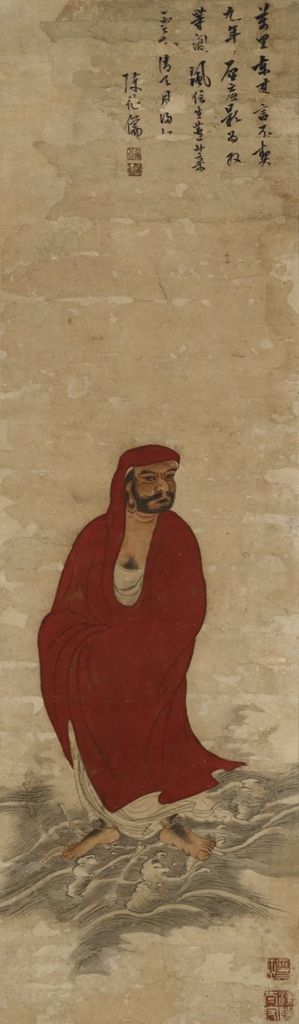

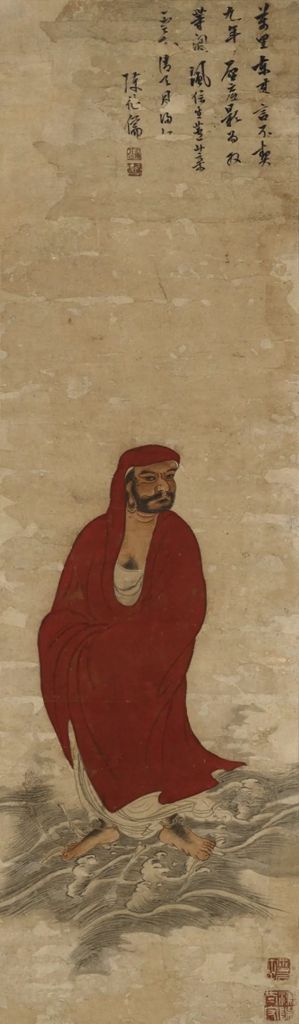

藝術(shù)家在《哀悼基督》之后進(jìn)入了對(duì)佛教人物形象的描繪。創(chuàng)作于2014年的《一葦渡江》既描繪了佛教的經(jīng)典人物達(dá)摩祖師渡過(guò)長(zhǎng)江的故事,同時(shí)在具象輪廓的包裹之下卻是十幾年來(lái)依舊充滿生命力的表現(xiàn)性筆觸。圖中達(dá)摩祖師身披紅袍,無(wú)論是兜帽還是隨風(fēng)飄揚(yáng)的衣裙,還是頓挫有力、節(jié)奏適當(dāng)?shù)妮喞€條,都好似宋代繪畫(huà)中的白描人物。達(dá)摩祖師將手舉于身前,由于衣袍的遮蓋,其肢體必須借由外在的刻畫(huà)而展現(xiàn),曾梵志通過(guò)白色、藍(lán)色和玫紅色的各式顏料的飛速涂抹營(yíng)造出了類(lèi)似宋畫(huà)中減筆人物的效果。不同于西方表現(xiàn)主義大師對(duì)于事物的全面抽象化表現(xiàn),曾梵志試圖塑造自身的表現(xiàn)性特色,理性化地塑造具象人物形象,看似是“形式的割裂”,背后卻是具象與抽象的有意平衡。

一葦渡江(局部)

一葦渡江(局部)

更為值得關(guān)注的是,曾梵志筆下宗教化題材的背后不再如同早年的作品是對(duì)世界的無(wú)情揭示,轉(zhuǎn)而進(jìn)入了個(gè)人內(nèi)心的自省。《一葦渡江》的故事發(fā)生于南北朝時(shí)期,達(dá)摩進(jìn)入中國(guó)弘揚(yáng)佛法梁武帝與其接觸之后發(fā)現(xiàn)佛法觀念并不相合,因此達(dá)摩決定悄然北上。途經(jīng)江邊之時(shí),達(dá)摩通過(guò)在江岸折下一根蘆葦,立于江上飄然過(guò)江。而后來(lái)到北宋少林寺打坐面壁九年。盡管畫(huà)面描繪的是達(dá)摩渡江,但是對(duì)曾梵志而言,或許后續(xù)的面壁經(jīng)歷更為重要。

“畫(huà)畫(huà)就是打坐”是曾梵志心中堅(jiān)定的看法,展現(xiàn)了藝術(shù)家將佛教哲思與藝術(shù)創(chuàng)作相連接的內(nèi)心情境。早期他便將達(dá)摩作為其受到經(jīng)典啟發(fā)的形象密鑰之一,在一些展覽中,他將自身的自畫(huà)像擺在打坐的菩提達(dá)摩像對(duì)面。而后創(chuàng)作的《菩提達(dá)摩》和《菩提達(dá)摩還在那里》實(shí)際上都延續(xù)了曾梵志對(duì)此的復(fù)雜思考。“達(dá)摩”在曾梵志的筆下早已被塑造成了多層次的視覺(jué)意象,進(jìn)而成為了復(fù)雜的意義網(wǎng)絡(luò)。

明代 孫克弘 《達(dá)摩渡江圖》

明代 孫克弘 《達(dá)摩渡江圖》

美國(guó)國(guó)立博物館藏

在曾梵志的筆下,作品轉(zhuǎn)向?qū)?nèi)心的自省并非是一種后退,反而言之,曾梵志不再是揭示問(wèn)題與宣泄情感,他一方面融合了西方藝術(shù)的啟示,另一方面結(jié)合了中國(guó)傳統(tǒng)的藝術(shù)語(yǔ)言與宗教哲思,試圖以此營(yíng)造出一個(gè)更為多樣的藝術(shù)世界。你既能從中看到意大利文藝復(fù)興,或者又能看到中國(guó)宋畫(huà)的意味,但無(wú)論如何,美是永恒不變的。

LOT 1910

LOT 1910

曾梵志(B.1964)天空

2006 年

布面油畫(huà)

220×150 cm

簽名:曾梵志 2006 Zeng Fanzhi

估價(jià):RMB 3,800,000 — 4,800,000

作為中國(guó)當(dāng)代頂尖藝術(shù)家之一,曾梵志在三十余年的創(chuàng)作歷程中持續(xù)探索著繪畫(huà)的可能性,其不斷演變的風(fēng)格也被國(guó)內(nèi)外學(xué)者和藏家長(zhǎng)期關(guān)注。他不僅在國(guó)內(nèi)藝術(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)突出,近年來(lái)在國(guó)際上影響力亦持續(xù)增長(zhǎng)。在他最為人熟知的“協(xié)和醫(yī)院”系列與“面具”系列之后,他以“亂筆”系列完成另一種風(fēng)格蛻變,成為曾梵志如今持續(xù)探索的重要個(gè)人風(fēng)格符號(hào)。

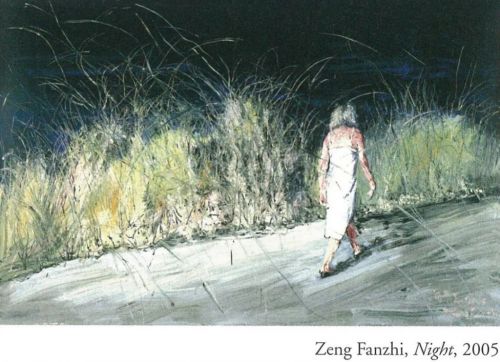

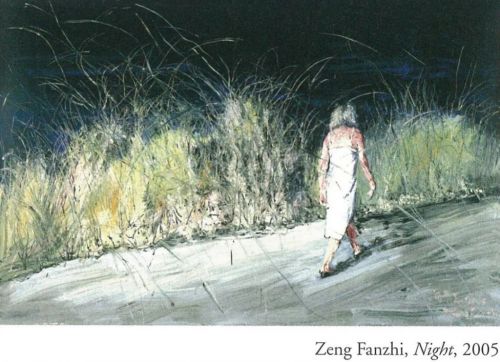

曾梵志《NIGHT》,2005 年

曾梵志《NIGHT》,2005 年

“亂筆”系列緣起于曾梵志的一次手傷。2005年春天曾梵志不小心傷到了右手大拇指,由于當(dāng)時(shí)右手什么都不能做,他便開(kāi)始嘗試用左手繪畫(huà)。左手作畫(huà)帶給曾梵志一種奇特的感覺(jué)。“左手不停地出錯(cuò),但所有的錯(cuò)誤疊在一起,畫(huà)面又如此特別。太有意思了,這個(gè)發(fā)現(xiàn)讓我興奮”。

“亂筆”創(chuàng)作是曾梵志對(duì)繪畫(huà)語(yǔ)言的再次探索,他在左手無(wú)法精準(zhǔn)控制用筆的體驗(yàn)中獲得了關(guān)于線條的靈感,這幅《天空》創(chuàng)作于2006年,正是曾梵志對(duì)“亂筆”興趣正濃時(shí)候的嘗試。畫(huà)中一個(gè)白衣少女在草叢中張開(kāi)雙臂迎風(fēng)望向遠(yuǎn)方,她的身后湛藍(lán)的天空中盤(pán)旋著幾只海鷗,少女的表情溫柔愜意,打在她臉上和白色裙子上的金色光暈暗示了和煦溫暖的天氣。曾梵志標(biāo)志性的亂筆線條集中于少女前方的草叢,這些線條筆觸的力量和氣韻完美地適合于草叢的塑造,更增添隨風(fēng)飄搖的動(dòng)感,錯(cuò)綜復(fù)雜的線條彼此疊加,不但不顯得雜亂,反而創(chuàng)造出氣韻流暢,富有旋律性的畫(huà)面。曾梵志曾通過(guò)觀察藤蔓類(lèi)植物研究線條畫(huà)法,因而這幅畫(huà)面的草叢用線渾然天成。不同于其它的亂筆繪畫(huà)滿篇的線條交錯(cuò)游走,這幅畫(huà)右半邊平鋪的天空色彩讓畫(huà)面顯得空靈,與左半邊的線條密布對(duì)比鮮明,更有章法,畫(huà)面充滿張力的同時(shí)視覺(jué)上顯得更平衡、有意境。

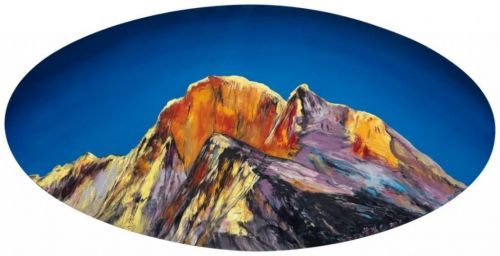

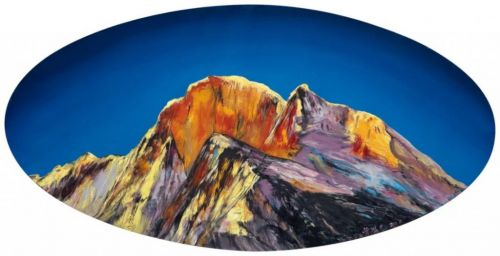

LOT 1909

LOT 1909

曾梵志(B.1964)巔峰

2003 年作

布面油畫(huà)

50×100 cm

簽名:Z.F.Z 曾梵志 2003

估價(jià):RMB 1,500,000 — 2,500,000

展覽:

藝術(shù)北京博覽會(huì) , 全國(guó)農(nóng)業(yè)展覽館 ,北京,2013 年

曾梵志的風(fēng)景系列自成一派,起始于21世紀(jì),以2004年為突破點(diǎn)延續(xù)至今。在曾梵志創(chuàng)作的四個(gè)階段中,第三階段,2000年左右至2004年是藝術(shù)家創(chuàng)作風(fēng)格轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。在這一階段,“肖像”、“我、我們”、“無(wú)題抽象”與“風(fēng)景”系列同時(shí)出現(xiàn),抽象線條實(shí)驗(yàn)和再現(xiàn)方式探索是這一時(shí)期的重要主題。正是這個(gè)時(shí)期的努力,才形成了第四階段的厚積薄發(fā)。從2004年開(kāi)始的第四階段,曾梵志創(chuàng)造了“亂筆風(fēng)景”。

巫鴻曾在《<2010·曾梵志>展與曾梵志的藝術(shù)》中評(píng)述:“這種抽象風(fēng)景作為一個(gè)廣義的‘場(chǎng)’的意義。它之所以是廣義的,是因?yàn)樗憩F(xiàn)的‘場(chǎng)’既可以是宏觀的也可以是微觀的,既可以是再現(xiàn)的也可以是隱喻的,既可以是一派叢林也可以是對(duì)人的心理世界的模擬。在一些畫(huà)里它明確顯示為“記憶”的場(chǎng)所。”創(chuàng)作于2003年的《巔峰》可以視為風(fēng)景系列的起點(diǎn)。

《巔峰》最突出的特點(diǎn)是橢圓形繪畫(huà)框架,像望遠(yuǎn)鏡的取景框探視遠(yuǎn)方丘壑,而藝術(shù)家的構(gòu)圖也在有意渲染天地遼闊,山自巍峨的情境。背景湛藍(lán)不見(jiàn)纖毫,逐漸加深的背景暗示宇宙無(wú)垠的天地觀。最重要的主體山脈穩(wěn)定置于正中,定神安氣,將作品懸置的外部空間統(tǒng)一,超然物象。迎著光的山峰一面本該是白雪皚皚,但紫氣東來(lái),光改變了色調(diào)。至此,位、形、色統(tǒng)一完成了藝術(shù)語(yǔ)言的表達(dá)。曾梵志在蘇州園林個(gè)展訪談中說(shuō)到:“庭院里的石頭有抽象的審美,中國(guó)古藝術(shù)家和文人對(duì)這些有感覺(jué)。我一直很喜歡傳統(tǒng)文化,過(guò)去喜歡的程度和現(xiàn)在不一樣。年輕時(shí)候看著高興,但一轉(zhuǎn)眼又被西方藝術(shù)吸引過(guò)去了。現(xiàn)在對(duì)傳統(tǒng)藝術(shù)喜歡得一定要將它們搬回到家里。從上世紀(jì)90年代末起,傳統(tǒng)文化開(kāi)始影響我的創(chuàng)作。”大概在2000年,曾梵志開(kāi)始對(duì)園林、古董、文物、水墨畫(huà)等于中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)相關(guān)的事物感興趣。同期,曾梵志在一次失誤中導(dǎo)致右手受傷,醫(yī)生告知他幾個(gè)月內(nèi)無(wú)法畫(huà)畫(huà),于是畫(huà)家采取嘗試的態(tài)度,開(kāi)始用左手畫(huà)畫(huà),他驚奇的發(fā)現(xiàn)左手畫(huà)出來(lái)的線條具有“異常”的魅力。所以在《巔峰》中,我們既可以看出中國(guó)傳統(tǒng)文人畫(huà)中對(duì)于山石的刻畫(huà)方式,草書(shū)等書(shū)法用筆的韻味,又可以看出藝術(shù)家在有意抽象線條,波洛克和德庫(kù)寧等人繪畫(huà)的節(jié)奏感和旋律感。

曾梵志的“亂筆風(fēng)景”特征主要表現(xiàn)為巨大尺幅、深沉色調(diào)、交錯(cuò)筆法,但是在《巔峰》中恰好正相反。主要原因是,此階段曾梵志還沉浸在對(duì)人物的刻畫(huà),“我們”等肖像強(qiáng)調(diào)的是人文感情和社會(huì)心里,以點(diǎn)帶面,折射社會(huì)現(xiàn)實(shí)。而風(fēng)景系列則是以宏觀視角俯瞰蕓蕓眾生。《巔峰》的獨(dú)特性在于曾梵志以對(duì)“人”的觀察將山峰附“靈”,所以它帶著紅暈,迎著光,面對(duì)鏡頭,甚至在自我表達(dá)。這種以物化人的表現(xiàn)手法只可能出現(xiàn)在2003年這一最重要的轉(zhuǎn)折期,堪為獨(dú)一無(wú)二。