全國美術類的名人館不計其數,分布在各地,它們或地處風景名勝之間,或偏居于城鄉一隅,或蟄伏于市井鬧市之中,如同散落的珍珠,有的熠熠生輝,有的沉默黯淡。

名人館主們的歷史故事廣為流傳,傳奇曲折,他(她)們的藝術成就各具特色,精彩紛呈,他(她)們集合在一起,就是中國美術史鏈不可或缺的重要組成部分。20世紀八、九十年代,伴隨著改革開放,在政府支持、書畫名家及其家屬捐贈基礎上形成的名人館在全國各地如雨后春筍,為開展20世紀中國美術個案研究提供了現實的基礎。僅以浙江嘉興市為例,就先后涌現了豐子愷紀念館、張宗祥書畫院、君匋藝術院、錢君匋藝術館、陸維釗書畫院、李叔同紀念館、吳一峰藝術館等諸多規模大小不一的名人館。經過多年的發展,名人館已成為我們民族文化傳承、發展和傳播體系的一個重要組成部分,同時,也成為地方精神文明建設、地域文化挖掘與積累、藝術傳播以及繁榮市民文化生活的重要所在。

美術報采訪了在全國范圍內具有一定代表性的數十家名人館,了解到目前名人館的生存現狀和發展瓶頸,以此來探討名人館如何發揮名人效應作用,在地方上如何與省市美術館形成矩陣和互補,如何更好地開展公共教育服務,找到一條符合自身定位的破圈發展之路。

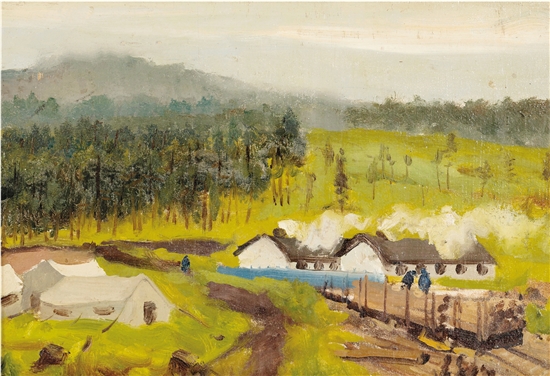

吳作人 云雨寒林(小興安嶺) 29×20cm 油畫 1961年 吳作人藝術館館藏

生存現狀:實力低估 供血不足

在全國范圍內,吳昌碩、齊白石、傅抱石、李可染、潘天壽、賴少其、郭味蕖、龐薰琹這些具有一定影響力的書畫名家,都有地方政府部門為其建起專門的藝術館,以展示其藝術成就,弘揚藝術風范。江蘇、浙江、山東、廣東等省份的書畫家紀念館更是數量眾多,比如浙江的浦江縣,就建有吳茀之紀念館、張書旂紀念館、方增先碑刻院、山明美術院等多個藝術家紀念館。

名人館包括公立、民營,以及民辦公助等多種形式,它們所屬的主管部門各不相同,因此,所承擔的責任和對外展現給公眾的形式內容也不盡相同。它有別于一般的展覽館、美術館,一般坐落于名人故鄉或長期生活居住過的地方,對地方的重要性和意義不言而喻。名人館至少在兩個方面很有特點,一是對名家個案的研究,二是對地域文化藝術及公共文化服務的推動作用。

名人館建立之初的定位,決定了之后的所有作為。初心是什么?是建立一個公益藝術機構,還是商業機構?亦或是個人的功績堂?

今天中國名人館多如牛毛,方興未艾,但是在“名人館”這塊金字招牌背后,各種類型、各種商業模式可謂五花八門,也存在著各種各樣的問題。

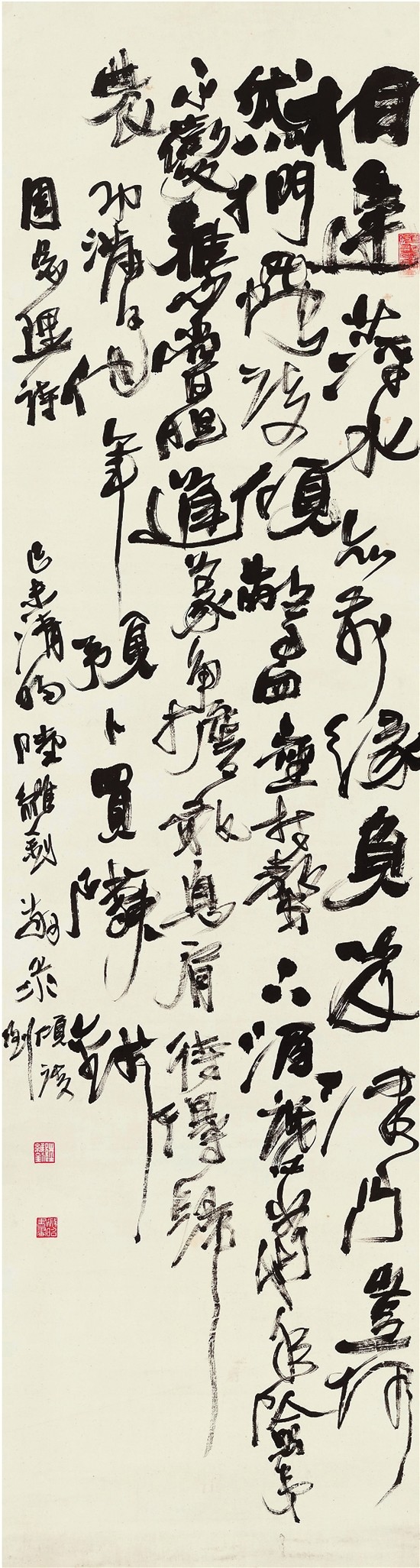

陸維釗 周總理詩 182×49cm 書法 1979年 陸維釗書畫院藏

被低估的典藏“軟實力”

為藝術名家建館,不僅體現了一個地方對藝術的尊重、對文化的姿態,對地方政府而言,藝術名家是一個地方的文化符號、品牌及資源,具有難以估量的社會價值。應當妥善整理和挖掘,并充分利用好這些文化資源,提升地方的文化“軟實力”,事實上卻往往容易被忽視,名人館自身的良性循環與發展更是有待改善。

由于名人家屬捐贈時普遍簽訂了捐贈協議,對名人館歸屬有約定,比如有歸屬市政府、市政協、文旅局、文聯甚至于景區管理委員會等等類別,歸屬不同帶來了不同的現實困擾。

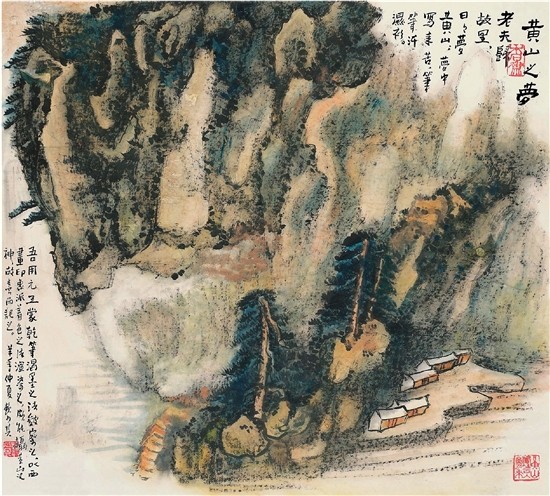

名人館多以家屬捐贈作品的方式存在,因此館內都有該館主豐厚的藝術品、收藏品。如由合肥市委市政府投資興建、隸屬于合肥市文化和旅游局的賴少其藝術館,收藏了賴少其夫人曾菲女士捐贈的300件種類齊全的賴少其書畫作品和大量的文獻史料,以及社會各界人士捐贈的賴少其書畫作品。

同樣由政府投資建設的蘇州吳作人藝術館,藏有吳作人首批捐贈給家鄉蘇州的作品90幅、吳作人夫人蕭淑芳女士的作品10幅,及吳作人祖父和兄姐的作品等共計110幅,包含油畫18幅、中國畫17幅、書法15幅、速寫水彩40幅,體現了吳氏藝術世家的風采。

合肥亞明藝術館現有館藏作品主要包括兩部分:第一,亞明先生的210幅作品,其中包括建館之初,合肥市人民政府捐贈的110幅亞明作品,和亞明先生的公子葉寧在后來捐贈的亞明書畫作品72幅以及館方歷年來按照規定條件收藏的亞明作品20余幅;第二,通過舉辦展覽時,所收藏的部分當代書法、美術作品。當代藝術作品的收藏還不成體系,仍等待進一步的謀劃和實現。

平湖陸維釗書畫院內藏有陸維釗生前收藏的各類拓片1204件(套),為研究其書法教學理念提供了第一手資料。

由具有70年歷史的上海“飛聯紡織廠”改建而成的韓天衡美術館有韓天衡向上海嘉定區人民政府捐贈的1136件藝術品,包括其收藏的歷代書畫、歷代印章和文房、個人書畫印作品等。

在全山石藝術基金會資助下的民辦公益性油畫藝術研究和展示機構——杭州全山石藝術館,除了收藏有全山石先生各個年代系列經典作品外,在典藏的西方油畫原作中,有“西方油畫之父”提香的作品,有17世紀佛蘭德斯“巴洛克藝術巨匠”魯本斯的作品,有肖像畫鳳凰之稱的荷蘭畫家赫斯特的作品,有荷蘭畫家哈爾斯的作品,有法國巴比松畫派“七星”的作品,有開印象派繪畫先河的歐仁·布丹的作品,有意大利形而上畫派代表契里柯的作品,有意大利表現派畫家庫都索的作品,有意大利現實主義畫家阿尼戈尼的作品,羅馬尼亞巴巴的作品,還有俄羅斯畫家列賓、謝洛夫、列維坦、菲欽、奧列什尼科夫、雅勃隆斯卡婭、梅爾尼科夫、莫伊謝延科等人的作品,以上都是世界美術天空上閃爍的星辰。這些名字連綴起來就是一部西方油畫簡史。

如何讓這些藝術品資源得以更好地研究、展示,更好地發揮其社會功用,是值得關注和探討的問題。

而另一方面,藏品保存和展示環境的不達標,也制約了美術館的良性發展。如上海韓天衡美術館建成已有8年,已多處出現建筑、設備老化問題。去年以來進行了屋頂、外墻、空調、BA系統的維修改造,但由于當年建造時,并沒有按照博物館的較高標準來建設,硬件方面還存在一些薄弱環節,無法引進高規格的文物展覽,也難以應對美術館的分級評估。

徐州李可染藝術館因館內不具備恒濕恒溫和安全保衛條件,所有重要藏品均暫存于徐州博物館庫房。

此外,目前名人館與美術館、畫院、紀念館的區別,除了對名家的研究外,大部分職能重疊,這也導致了工作職責范圍邊界不明,聚焦不夠。

賴少其 黃山之夢 76×84cm 國畫 1991年 賴少其藝術館藏

缺乏專業的策展、研究團隊

多數名人館的館藏藝術展覽形式相對單一,以長期陳列為主,缺乏系列性與長期性的主題展覽、巡回展覽,以及對名家生平、館主作品、影響等方面的深入研究。

名人館中從事專業研究工作的人才全國范圍屈指可數,而能執著于以研究為樂的更是少之又少。“研究人才的匱乏給館主研究帶來了很大的局限。如果沒有新的研究視角或成果的導入,那么名人館的藏品展就只能流于掛掛作品的傳統展覽模式,無法引起受眾的興趣。”平湖陸維釗書畫院負責人馬抱瑾說道。

徐州李可染藝術館館長袁祖輝也表示,專業研究人才嚴重缺乏,不利于開展館主研究及其他相關領域的理論研究工作。

的確,缺乏專業的文化管理人才是許多名人館所面臨的共同問題。目前,在國內有經驗的藝術領域管理團隊,相比較過去,在數量和質量上都有了很大的提升,但仍然非常匱乏。尤其在名人館中,管理者多由館主后人親屬擔任,而缺乏專業的策展團隊。

據了解,合肥賴少其藝術館現有6名在編館員,4名編外聘用人員,維持藝術館的日常運營沒有問題,但是缺乏專業的、高層次的文化管理人才。藝術館人才招聘的方式是社會化考試,但是這些高層次人才往往很難通過考試,導致專業的人才進不來。

還有的館長表示,由政府投資建設的名人館,地方政府一般會給予等同于現在公益類性質的事業編制,屬于全額財政撥款單位,人員編制卡得都比較緊,普遍不足10人,還要面臨人員被借調、征用的局面,有的名人館甚至就是“光桿司令”或加“一個兵”,應當說,人才和編制問題一直是限制名人館發展的普遍現象。

各地名人館的進館工作人員,在沒有實施公開招聘之前,無外乎幾種類型,一是名家后人或與名家有特殊關系的人;二是各方利益均衡照顧進來的;三是有一定書畫實操經驗或其他方面一技之長的,真正從事文史研究的人不多。

而且,不少名人館負責人本身就是書畫方面的人才,因此,職稱評定就走上了美術師序列,往往以創作作為個人職稱晉升的工作重點,難免會出現自顧一畝三分地、厚此薄彼的現象。開展名人文化研究,更多需要的是史論方面的專業人員,因此,這種專業結構不合理現象,還需要時間來消化。

建立長期有效的合作機制,或許才是名人館未來可探索的展覽模式。比如借力高校的研究團隊與社會力量,高校提供研究人才、社會提供經濟支持、展館提供一手資源與藏品,共同多維度地研究、開發館內藏品,形成校、社、館三聯動,促成名人館發展的良性循環。

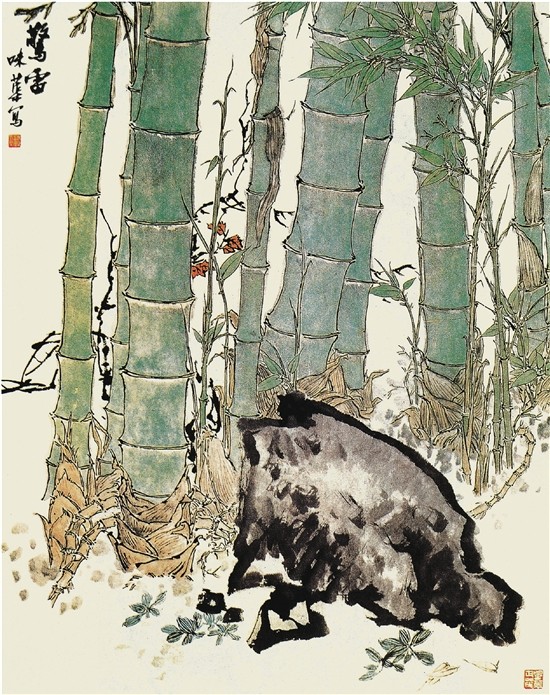

郭味蕖 驚雷 122×94cm 國畫 1962年 家屬收藏

自我創收能力不足

差錢,似乎是橫亙在眾多名人館面前的頭號難題。

作為公益性免費開放單位,海寧錢君匋藝術研究館自從2005年從文旅局劃歸文聯后,免費開放補助經費就一分都拿不到了,館長莫永強說:“作為現代化文化場館,運營和維護經費經常是捉襟見肘。”

徐州李可染藝術館館長袁祖輝也無奈地告訴記者:“運行經費較少,難以支撐館內日常維護與更新,更無法支持相關的收藏及研究工作的開展。設備、設施老舊,無經費維護保修。”

郭遠航表示,濰坊郭味蕖故居雖然已列入省級文物保護單位,并自2010年劃歸郭味蕖美術館一并管理,但每年上級撥付的資金仍然不能到位,房屋維護和展陳設計、安保等方面尤待提升。

不過題再難,也并非無解。

在國外,捐獻美術館充抵稅收如遺產稅的做法已經實行得相當成功。面對巨額的遺產稅,很多人選擇將財富轉化為藝術品,捐贈給美術館,并且也為美術館的運營捐贈一些基本費用。這樣一來,美術館的收藏豐富了,日常的運營費用也能得到基本保障。而捐贈的富人,一方面并沒有太大的經濟壓力,因為這部分錢本應當作為稅收交給國家;另一方面,捐贈后,他們也可以成為美術館的理事會成員,世代享受捐贈藝術的美名,何樂而不為?

所以國內的名人館,也需建立一個良好的系統,包括完備的理事會制度、基金會、資金支持系統,以及相關機構。此外,要按照專業發展、學術發展、社會公共利益去發展,不要往無質量、商業化發展,可按照專業的美術館運營模式運營,引進專業的策展人、美術館長、管理人、收藏保管人以及公共教育,用長遠的目光來看待,社會公共性越強,美術館品牌效應就越強,品牌認知度越高,受到社會的捐贈也就越多。

如何增強名人館造血機制,如何讓展館發揮價值最大化,進而擦亮這張文化名片,使其堅持數十年甚至上百年,是擺在這些管理者面前的巨大考驗。