陳丹青在中國來說可以算得上是最有爭議的畫家:他曾因中國教育制度的教條、刻板,憤而出走清華;也曾因“中華兩千年文脈已斷”等一系列犀利夾雜著粗口的言論而被質疑、謾罵;在自媒體泛濫的時代,他還憑著三季文化節目《局部》打開了許多人的藝術視野。

不過在中國美術史長河里,陳丹青最閃耀的貢獻還是1980年的代表作《西藏組畫》,在中國“文革”美術的“假大空、紅光亮”背景下,《西藏組畫》橫空出世,成為顛覆教化模式,并向歐洲溯源的發軔的一段神話。陳丹青當初沒有預料到自己會進入藝術史,更不會預料新世紀以后《西藏組畫》的神話在藝術市場繼續上演。

2021年6月4日北京保利晚拍中,《西藏組畫·牧羊人》以1.61億元成交,成為有史以來中國當代藝術拍賣市場中的最高價作品,讓人瞠目結舌,而業內人士稱:“此價格是實至名歸”。

中國藝術研究院油畫院舉辦的“四十年再看陳丹青《西藏組畫》”

因為《西藏組畫》的光環,陳丹青的其他西藏題材,目前在國內拍賣市場上很受追捧,由5件排在在個人價格前十名。在陳丹青看來,《西藏組畫》實在太少,是失敗的,至少是未完成的。他引用杜尚的名言:“一件作品之所以著名,并不全在于作品本身,而在于被人一再提及的次數。”

陳丹青說,《西藏組畫》被一再提及,有如重復戳蓋的印記。他對該畫至今還是談資,只是有點驚訝,但不自豪。他引以為自豪的,是赴美國后的創作。陳丹青1982年出國,此時的紐約,寫實畫路久已失去語境,后現代藝術全面登場。陳丹青認識到,當代藝術已經邁向政治、社會領域,他開始實踐新的表現方式。

無論早期作品,還是陳丹青的新作,我們都可以看到一種優雅而樸素,睿智而率真的氣質,和陳丹青獨特的人格魅力。而他關于藝術的態度是“讓該發生的都發生吧”。那么關于藝術市場,也讓該發生的都發生吧!下面,我們一起來回顧一下陳丹青最貴的10件油畫作品。

陳丹青最貴的十件拍品

NO.1 《西藏組畫 ·牧羊人》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:板上油畫 78.6×52.3cm 1980年作

成交價:RMB 161,000,000

拍賣行:北京保利

成交日期:2021.06.04

《西藏組畫》是中國當代美術史上的特例,它名字的來歷就很特別。1980年,陳丹青去拉薩搞畢業創作,用半年時間完成了《母與子》《康巴漢子》《進城》《洗發女》《朝圣》等六件尺幅不到一平米的小畫,陳丹青將它們與回北京后繼續創作的《牧羊人》一起,提交給中央美院78級研究生畢業展覽。當評論家面對陳丹青的七幅畫,不方便一一稱引畫題,統稱之為《西藏組畫》。而在此前的畢業創作慣例是,作者先提呈一幅大畫,再根據它的明確意義落實畫名。其實,陳丹青當初并沒有預交七件,更沒有想做成組畫,他只是想嘗試小尺寸、多幅、無情節、無主題的作法,與流行的巨型、單幅、情節性、主題性的“文革創作模式”拉開距離。

1980年10月,陳丹青的《西藏組畫》在中央美院研究生班畢業展上,引起轟動,時間剛好在羅中立的《父親》轟動中國美術館兩個月前。日后,二者被從作品中看到了他對人民的感情、對民族命運的關注;有人說他揭露并譴責了愚昧落后;有人說他抱著深切的同情和憐憫。但在陳丹青那里,卻很討厭“用繪畫去揭露、去引起同情”,而他的最大愿望,是讓觀眾被作品的真實打動,感到“這就是生活,就是人”。陳丹青認為繪畫的使命是描繪形象,畫“眼睛看到的東西”,他把眼前所見直接搬上畫布,有意破壞了抓拍式構圖,不求參差交錯、沒有擺布填補、沒有一處戲劇性沖突,甚至把主要人物朝向了畫面的邊緣,以至于許多同行最初不明白他畫的什么意思,以為是寫生,而不是畢業創作。

在中國“文革”美術的“假大空、紅光亮”背景下,陳丹青的《西藏組畫》突顯出來,逐漸變成一段神話。

本來,陳丹青是因為討厭創作中同行和領導七嘴八舌的審查,才躲到西藏。他畫了許多幅,是打算至少會有一幅入選。他完全沒有想到,七幅畫在拿出來的一分鐘內,就被決定全部展出。因為是“文革”后中央美院第一屆油畫研究生班的畢業創作,《西藏組畫》自然很被關注。1981年1月,組畫和陳丹青的兩篇“創作談”,分別發表于美術界最權威的兩份雜志《美術》和《美術研究》,影響擴散到了全國,特定的時代背景,造就了《西藏組畫》的歷史價值。而《牧羊人》是這組畫中,唯一能流通于市場的,因而具有獨一無二的價格。

NO.2 《進城之三》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 75×56cm 1981年作

成交價:RMB 23,000,000

拍賣行:北京保利

成交日期:2011.06.02

《進城之三》創作于《西藏組畫》次年,陳丹青曾對該作有過詳細回憶:“1980年我畢業留校,翌年取出在拉薩期間早已畫出的部分素描草圖,繼續創作—我當年最為迷戀的印象,便是藏人進城互拽衣袖以防走失的淳樸相:《進城之一》畫的是三位彼此牽衣行走的女孩;《進城之二》畫的是懷抱乳兒的妻子拽著丈夫的長袖,也即后來被發表最多的那幅。這幅《進城之三》,是根據許多草圖中夫妻進城的不同變體畫之一,作成油畫的。圖中夫妻的行走方向及裝束,與上一幅相異。后來去到紐約,我根據別的變體草圖,畫出進城之四、之五、之六……但畢竟失卻真切的感受,遠不如人在國內時畫的這幾幅了。

1981年我還畫成另兩幅西藏印象的油畫:《荒原呼嘯》與《風吹草低》,連同這幅《進城之三》,均末在國內發表過,眾人熟知的所謂《西藏組畫》,總是那七幅畢業作,它們被印刷出版許多次,現在想來,稱之為“組畫”倒也適恰,因為此后的作品不為媒介復制,便仿佛與“組畫”無關了。

杜尚有言,一件作品之所以著名,并不在大作品本身,而在這件作品被人一再提及的次數。有幸而不幸,我的七件“西藏組畫”至今被一再提及,有如重復戳蓋的印記了,而稍后制作的篇幅,在我一面,未曾出示,在公眾一面,也便不知,成了陌生的作品了—今次回看《進城之三》,我驚異于自己尚未出國前作畫的專注與樸實,后來雖則大開眼界,單是米勒的原作就見及不止百幅,然而再也不能尋回彼時的純真。現在我瞧著畫中那位女子朝我看來的眼神,不知作何感想:她是我一筆筆畫出來的,然而如今我也成了她目中的陌生人。”

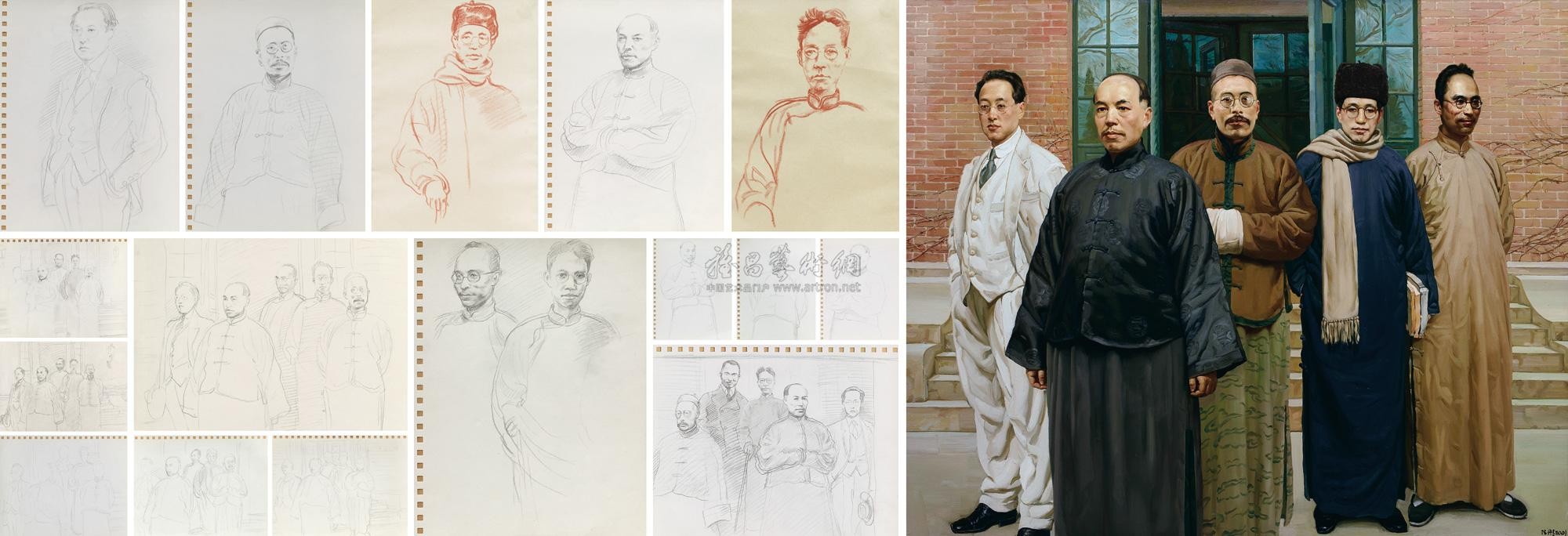

NO.3 《國學研究院》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 182×227cm 2001年作

成交價:RMB 20,700,000

拍賣行:中國嘉德

成交日期:2012.10.31

《國學研究院》是陳丹青為慶祝清華大學90周年校慶所作,也是他在清華期間的唯一一件大幅創作。此畫曾因作為《新周刊》(2010年9月第330期)的專題“民國范兒” 封面而被眾人熟識。此畫也隨后在其引起的關于“民國范兒”的熱烈討論中,成為當之無愧的“民國形象代言”。“民國范兒”也一直是此畫作者陳丹青主推的話語之一,并多次在自己的文集和演講中提及。“民國范兒并不單指權貴,而是各色人等坦然率真那股勁。民國前后出來舉事的家伙,敢作敢為,有豪情,有膽氣。成敗不論,忠奸另說。”

畫家將五人在畫面上一字排開,這也是陳丹青的典型構圖之一。梁啟超作為年齡最長者,身著藍灰色長袍馬褂站在最前方,神態泰然堅定;身著白色西裝的趙元任單手插入褲袋,顯得富有涵養而瀟灑幽默;王國維身著棕色長袍馬褂,雙手盤插在袖筒之中,上身微向前傾,淡泊憂心之神盡顯;陳寅恪之孤忠嚴謹盡在其一襲青袍和書本的呼應之中;吳宓面帶淺笑,雙手背后,配以黃灰色的長袍更顯得儒雅而真性情畢露。陳丹青敏銳地抓住了眾人的不同特點,人物精神氣質躍然紙上而入木三分。

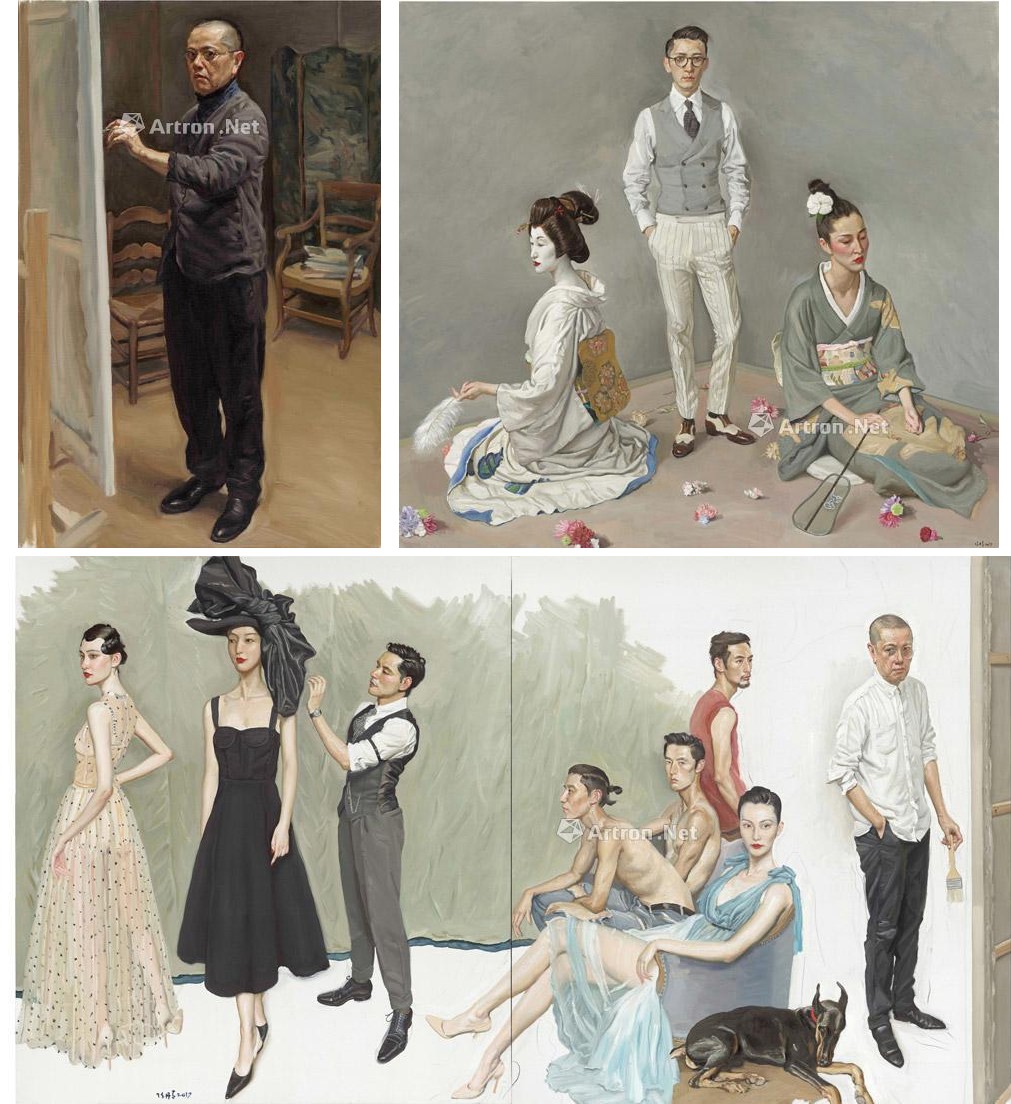

NO.4 《剛過60歲、造型設計師謝星、假花》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 138×92.5cm;220×400cm;210×230cm 2014年作

成交價:RMB 17,250,000

拍賣行: 華藝國際(北京)

成交日期:2020.10.15

近些年,陳丹青將繪畫對象轉向“模特”,陳丹青似乎一直在鼓勵自己回到“無知的年代”,盡可能單純地畫畫。但一個對藝術史抱有見解的創作者,“不知道自己知道”,是一種難以達成的境界。

“模特”寫生系列,緣起于朋友公司不斷給他提供時尚模特。“模特”系列畫得很快,他嘗試像劉小東那樣,跟隨本能作畫。但陳丹青仍會自嘲這批畫,覺得遠遠不夠放松,還是受困于過去的積習。

他說,也許是上海人的根性,喜歡好看的、裝扮過的對象,他甚至因此重新看待早年的美學:“當年畫西藏人,畫江北農民,對我來說,都是裝扮過的人,是視覺經驗的陌生化。”

NO.5 《街頭劇院》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 150×305cm 1991年作

成交價:USD 1,470,000(折合RMB 11,880,000)

拍賣行:紐約蘇富比

成交日期:2006.09.21

1990 年代初,陳丹青創作了一系列二聯、三聯、多聯畫,他并置了歷史名作與當代圖像,用以揭示歷史演變中觀念行為的斷續異同。他的并置,有些是重新畫過的油畫,也有一些直接是照片或印刷品,徹底脫離了繪畫技法。

在《街頭劇場》這件雙聯畫里,陳丹青并置了不同年代的重大事件:第一幅,來源于18年前美國攝影記者DavidTur n ley拍攝的北京街頭;第二幅,來源于二戰后著名戰地攝影記者RobertCape拍攝的法國街頭。

NO.6 《一對年輕的牧羊人》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 100×74.5cm 1986年作

成交價:HKD 10,384,000

拍賣行:華藝國際(香港)

成交日期:2019.11.24

《西藏組畫》展出并引起轟動的那段日子,陳丹青回憶道:“莫名其妙地失落,哭都哭不出來,晚上一個人在校園里亂走,在拉薩畫組畫多好啊,現在一點意思都沒有。”

帶著這種失落,而非得意的心境,陳丹青于1982年去了美國。來到美國之后,陳丹青足跡遍布大都會博物館、古根漢姆博物館、弗里克收藏館、紐約現代美術館,有時在原作面前一呆就是幾個小時。對西方油畫的研究與積累逐漸回饋在他的畫作之中,當我們仔細閱讀他作品的時候,我們發現陳丹青在美創作的時候,人物占比逐漸減少,細碎的筆法逐漸變成面塊式的語言,顏色也比往時更為溫潤、飽滿。

比如《一對年輕的牧羊人》,以及這一時期回憶西藏生活的眾多作品中,畫面之中表現的內容比以往更豐富。《一對年輕的牧羊人》中,藍藍的天空下灰綠的草原漫步著覓食的羊群,石頭砌成的圍墻前一對年輕的牧羊人正閑散地分享著生活的細碎,他們所站在的小路并不平淡,碎石布滿了路徑。比起《西藏組畫》的灰調,畫面營造的強烈太陽光使畫作更具光感,人物也因此更顯立體。表現藏民男子時,陳丹青在顧及面部結構同時輕松用筆,使得人物形象生動而趣味。這時,陳丹青創作已經脫離出反映老舊小的傷痕美術,走到一個更具有時代性的新階梯。

NO.7 《進城》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 86×65.5cm 1985年作

成交價:RMB 7,935,000

拍賣行:中國嘉德

成交日期:2017.12.19

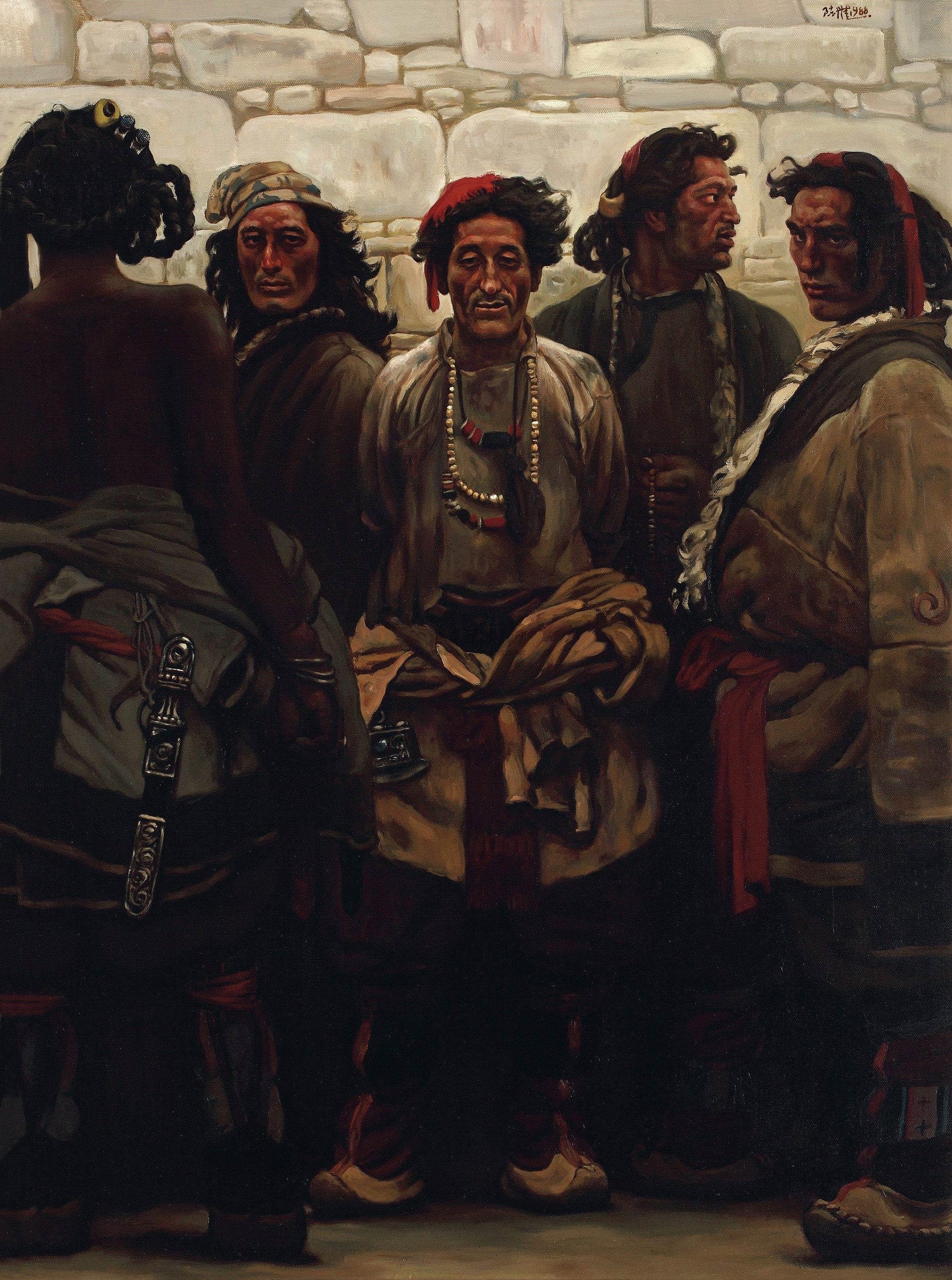

NO.8《康巴漢子》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 100.5×75.5cm 1983年作

成交價:RMB 6,900,000

拍賣行:北京保利

成交日期:2020.10.16

1982年,陳丹青放棄在美院的教職,遠赴美國,開啟了身在異鄉的藝術生涯。創作于1983年的《康巴漢子》便是這一時期之作。

陳丹青說:“我在紐約畫西藏,即嚴重錯位。后來我并置我心目中的不同圖像,算是比較自覺、主動地利用錯位來表現錯了位的文化,那些圖像不是我的,因為圖像已經在表達它們自己。”

“我想讓人看看在遙遠高原上有著如此強悍粗獷的生命。如果你見過康巴一帶的牧人,你一定會感到那才叫真正的漢子。我每天在街上見到他們成群地站著,交換裝飾品或出賣酥油。他們目光炯炯,前額厚實,盤起的發辮和垂掛的佩帶走路時晃動著,沉甸甸的步伐勇武穩重,真是威風凜凜,讓人羨慕,他們渾身上下都是繪畫絕好的對象,我找到一個單刀直入的語言:他們站著,這就是一幅畫。”

NO.9 《康巴漢子》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 102×76cm 1988年作

成交價:RMB 5,865,000

拍賣行:北京保利

成交日期:2011.12.03

NO.10《進城》

藝術家:陳丹青(1953)

詳情:布面油畫 86×60cm 1982年作

成交價:RMB 5,520,000

拍賣行:北京保利

成交日期:2013.12.01