近代古文字學家唐蘭對學者參與收藏曾頗有微詞“試問一個每天跑琉璃廠,聽聽行市,看看貨色,找幾張拓片,照幾張相片的人,怎么能靜下心來作精詳的研究。我們只看陳簠齋對于鑒別收藏,確實卓絕千古,但對于器物或其銘詞本身的研究,卻極有限。孫仲容研究銅器銘辭,近世罕匹,但他所收藏的銅器,只有兩件。”若是將唐氏此語與容庚的鑒藏和研究經歷相比對,易見這番論斷的偏頗,亦更可體會到容庚作為一個學者型藏家的珍貴之處。

容庚(1894-1983)

容庚(1894-1983),字希伯,號頌齋,出生于晚清東莞的書香世家,著有《金文編》、《商周彝器通考》、《殷周青銅器通論》、《頌齋書畫小記》等數十本著作。容庚的收藏和學術研究是相輔相成的,他的收藏品類以明清以來書畫和商周彝器為主;其學術大致可分為南北兩個時期,在北京時期以青銅器和古文字學為主,1946年回到嶺南后,由于南方青銅器資源的匱乏,他的研究方向轉為書畫和碑帖方面的研究。

容庚先生的成就中尤以彝器收藏和研究為著,他于1941年初版的《商周彝器通考》是我國第一部全面系統考論中國青銅器的著作,為中國考古學奠定了青銅器類型學的初步基礎。能取得這樣可觀的學術成果,除了得益于他對傳統金石學的精耕細研和在古物陳列所對故宮舊藏的鑒定經歷外,還受惠于他個人對青銅器的收藏以及與在購藏過程中與北平古玩從業者們的交往。

容庚的青銅器收藏基本是在1928年至1946年,他在北平工作期間購入的。彼時的琉璃廠堪稱北京最大的古物市場,不論是世家子弟要脫手家藏,還是新出土的文物,大都會送去廠肆待價而沽。本文僅列舉容庚先生在琉璃廠的青銅器購藏品鑒事例若干,以窺容先生的鑒藏經歷以及當時北平青銅器古玩市場的風物人情。

尊古齋與容庚所購 第一件青銅器昜兒鼎

北京廠肆中,不乏知識淵博,精于鑒別,與文人群體交往頻繁并受到尊重的商人。尊古齋的老板黃濬(字伯川,或百川)就是一位在青銅器和玉器領域都頗有聲譽的人物。尊古齋的創始人黃興甫原是湖北云夢的舉子,在光緒二年(1876年)進京趕考,無奈名落孫山,苦于無路費回故里,就在琉璃廠附近開設了私塾。在與古董行當的人建立了聯系并熟識行業規則后,于光緒二十三年(1897年)在琉璃廠開設尊古齋。后由黃興甫的侄子曾在同文館就讀的黃伯川在宣統二年(1910年)接手經營尊古齋。黃伯川不但在業界口碑很好,還與容庚、馬衡、羅振玉等學人交往密切,但后來因為被牽涉到東陵盜寶案的銷贓案中,被投入監獄。出獄后,黃伯川將尊古齋關掉,重新開了通古齋,由其徒弟喬友聲經營。

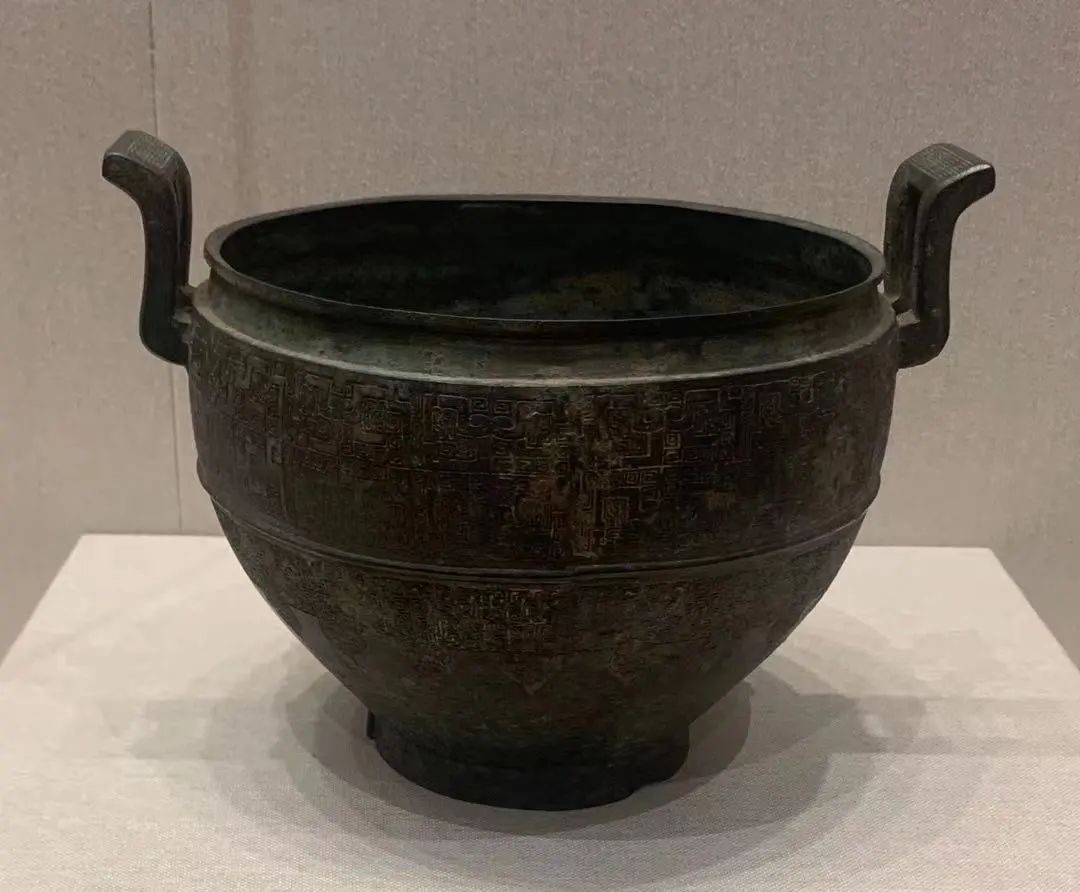

仲叀父簋蓋 西周晚期 廣州博物館藏

退隱后的黃伯川開始專心著錄,作品有《鄴中片語》、《尊古齋所見吉金圖》等,容庚先生在《商周彝器通考》的“著錄章”中也曾提及《尊古齋所見吉金圖》,所著條目如下“三一:尊古齋所見吉金圖四卷,北平,黃濬(百川)輯,民國二十五年影印本。此書所收商周至清古器一百九十(我簋器蓋分別,故于序以為一百九十一),商周彝器約十之六,不記大小尺寸,無考釋。”

容庚購買的第一件青銅器就是于1928年4月28日在尊古齋以50元購得的昜兒鼎,在此之前他對購藏古玩的認知是“余向不入古玩鋪之門,以囊中羞澀,愛而不能得,徒系人思也”。但是在性價比極高的昜兒鼎面前,愛古好古的容庚終難抵誘惑,突破認知,慷慨解囊。昜兒鼎原為清宮舊藏,見于著錄清代宮廷所藏古代青銅器的譜錄《西清古鑒》。容庚在1926年被燕京大學以2400元的年薪聘為襄教授,當時的收入頗豐,在以50元購得昜兒鼎后,發出“廉價得此,殊自幸也”的感慨,從此踏上了長達約20年的青銅器購藏之旅。

銘珍齋與“史頌簋”風波

創建于光緒三十年(1904年)的銘珍齋,由原筆彩齋門人韓敬齋創立,位于西琉璃廠路北,主要經營書畫、瓷器。銘珍齋原址為建于咸豐時的“龍威閣”書店,該店獲晚清重臣曾國藩的親自題匾,成為當時琉璃廠中的“八大名匾”之一。光緒末年龍威閣歇業后,原店址改為銘珍齋。容庚青銅器收藏生涯中的一件刻骨銘心的“被坑”往事就與銘珍齋有涉。

史頌簋,是由西周晚期的史官名為頌者所作,傳世數器,現在分藏上海博物館、故宮博物院等機構。容庚也曾買到過一件“史頌簋”,但卻為此苦惱許久。他在1936年11月24日的日記中寫道:“銘珍送史頌簋來,價一千五百元。”1500元的價格對容庚來說著實不菲,當天沒有下決心買下,十幾天后再次來到銘珍齋,希望費用能有所減少。在1936年12月5日,“早進城,至銘珍齋。史頌簋減收五百元,遂以壹千元得之。”

史頌簋 通高26.9cm 口徑22.7cm 西周晚期

上海博物館藏

但在經過一番念茲在茲地討價還價最終以1000元買到后,容庚卻發現這竟是件偽作。其實早在容庚購買之前,尊古齋老板黃伯川對此器亦有判斷,黃氏認為這是宋代仿作,但無奈容庚對此仍有執念,將此器攜至好友古文字學家和訓詁學家于思泊宅處,兩人商討認為這應是件真品,隨即支付款項。

后事又有反轉,確認此“史頌簋”乃偽器后,容庚無奈進行了數個月的維權。1938年3月13日,容庚“至琉璃廠,告銘珍夥伴以前次所購史頌敦乃偽作,請其退款,不然所取三畫將扣留也。”1938年5月21日“九時進城,至銘珍齋商贖史頌敦事。”想來應是與銘珍齋協商無果,最終在一年后的1939年9月28日“偽頌敦以五百元售去。下午牙劇痛”。至此,偽“史頌簋”風波方告一段落。

古光閣與冰社

古光閣的創始人周康元(1891-1961),字希丁,原籍江西臨川,擅傳拓和篆刻,在全形拓領域成就頗高,金石學家陳邦懷曾對他的立體拓作如下評價:“審其向背,辨其陰陽,以定其墨氣之淺深;觀其遠近,準其尺度,以符算理之吻合。君所拓者,器之立體也,非平面也,此前所未有者。”后來知名的金石鑒定家、篆刻家和全形拓大家傅大卣也出身于古光閣。

郳祁鬲 西周晚期 廣州博物館藏

在1921年成立的,著名金石文字學術研究團體“冰社”社址就選在古光閣的后院,由古光閣的老板周康元擔任冰社的副社長,主要成員有羅振宇、王國維和馬衡等人。冰社成員每周聚會,各攜所藏金石器物參與聚會,進行學術交流,互通有無。

早在購藏初期的1929年,容庚就曾“在古光閣購一金錯字帶鉤,價四元,得意之至”。后來與古光閣的交往多見于利用其特長之處,即篆刻和傳拓之法。容庚在1931年2月14日的日記中提到:“周希丁為刻‘容庚’銅印。”1931年3月14日的日記中提道:“在古光拓嶺南所購銅鏡三份,價伍元。”

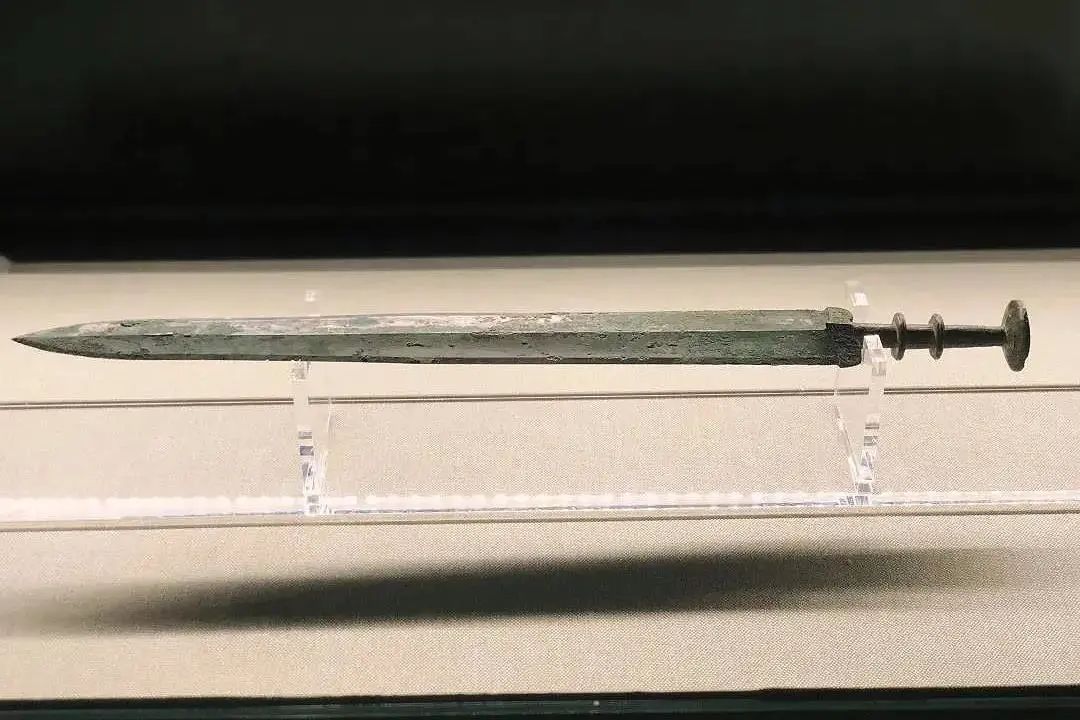

越王劍 戰國早期 廣州博物館藏

鑒古齋與欒書缶

倪玉書原是椿樹胡同經營古銅器的同益恒古玩店經理蕭延聊和張彬的徒弟。后來出走,獨立門戶,與陳鑒堂在民國二十六年(1937年)合開了鑒寶齋。他與尊古齋黃伯川的徒弟喬友聲、黃伯川的兒子黃鏡涵在當時的古玩行當就名重一時,并稱青銅器鑒定“三杰”。20世紀50年代后,倪玉書殊為落魄,在60年代自溺而亡,現在故宮博物院收藏有不少來自倪玉書的文物。

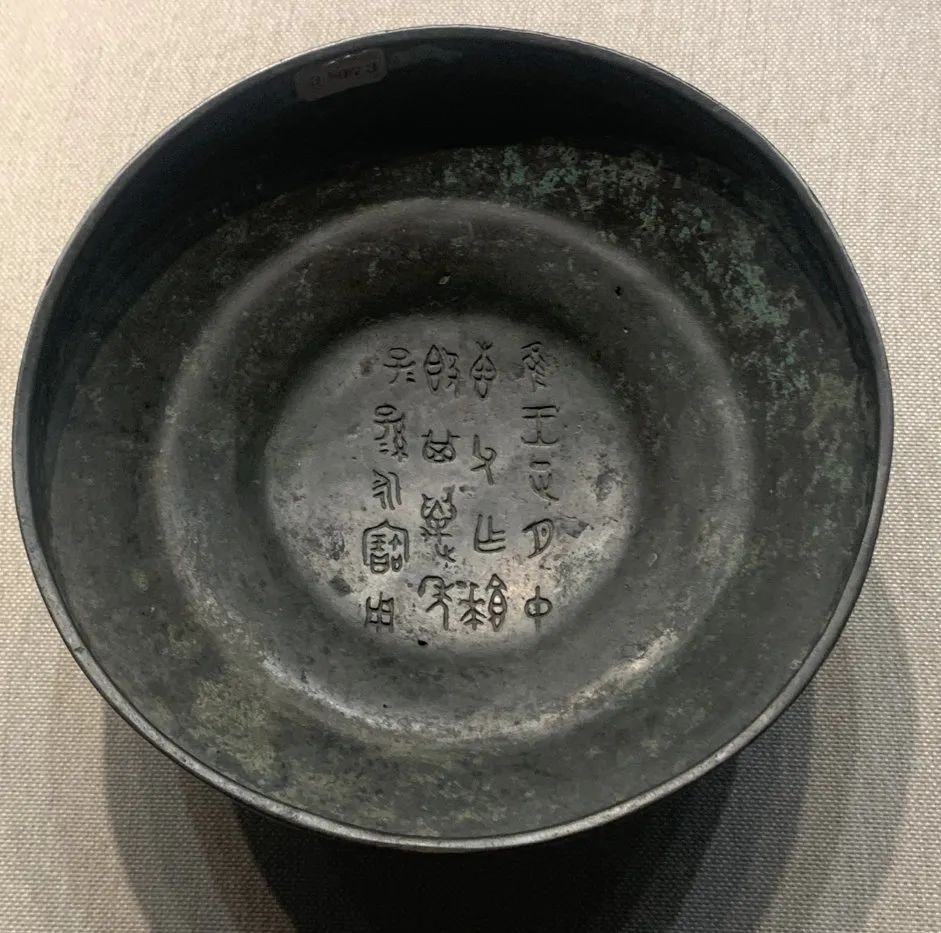

在《容庚自傳》中,容庚先生歷數自己的得意收藏,其中商周彝器唯舉一例——“錯金40字之春秋欒書缶”。欒書缶是春秋時期晉國器物,采用“金銀錯”工藝,在青銅器表面鏨刻淺槽,在槽內嵌入金絲,再進行打磨。此缶蓋內有錯金銘文8字,作“正月季春元日己丑”。器腹與頸部有錯金銘文5行40字:“正月季春元日己丑,余畜孫叔也擇其吉金,以作鑄缶,以祭我皇祖,余以祈眉壽。欒書之子孫,萬世是寶。”這樣長篇的錯金銘文實數罕見,殊為珍貴。欒書缶現藏中國國家博物館。

欒書缶 通高40.8cm 口徑16.5cm 足徑17cm

青銅 戰國 國家博物館藏

容庚先生在《容庚日記》中完整記載他三次拜訪倪玉書,歷經討價還價,最終購得欒書缶的心路歷程。1944年5月7日,“早訪倪玉書,擬購欒書金字缶,索價一萬五千元,還以一萬元,未成議”。1944年6月1日,“訪倪玉書,購得金字缶,價萬五千元,在余可謂豪舉,然此缶錯金字四十,古今所未有,一旦得之,亦足傲一切矣”。1944年6月19日,“售金三兩,每兩三千八百五十元。還金字缶價,除退彝價四千元外,再付一萬一千元”。

延古齋與湯玉麟二銅鼎

容庚與北平琉璃廠古店的交往頻繁且多樣,在資源互惠的前提下,形式并不僅限于買賣交易。北京的古玩行業,當時有內外莊之分。外莊店肆多分布在東琉璃廠靠近繁華地區,店內有會外語的人員,顧客以游客和外國商人為主;與之相對應的內店則位于西琉璃廠,這里相對偏僻,店內又無懂外語的人。延古齋就是有名的做外莊生意的古玩店,其最為人所知的對外古董生意當屬倒賣“昭陵六駿”中的兩駿給國際文物販子盧芹齋一事。容庚因財力有限并不總能出手博得心頭好,但卻能通過為古玩店鑒定之機,有幸見識到更多珍品。

蟠虺紋甑 通高21.5cm 口徑23cm 腹徑23cm

戰國早期 廣州博物館藏

容庚在1931年1月25日的日記中寫道:“九時往古物陳列所,與張大川往琉璃廠延古齋,鑒定二銅鼎,高約尺六七尺[寸],一有‘丁’字,一有‘子△’二字,花紋作饕餮形,與故宮三大鼎略相似。價二萬金,乃為熱河督辦湯玉麟代購者。此真豪舉,吾輩小儒見之咋舌而已。”容庚作為學者在財力上殊難望奉系軍閥湯玉麟之流相背,但是因身處當時的古物交流中心北平,又與古玩行業相交不淺,不乏機緣見識頂級藏品。對于一位精于著述的學者來講,此類見識并不會流于過眼煙云,當對增補學識、豐富著作大有裨益。但這樣的經歷也是1946年回到嶺南后的容庚,恐再難以企及的。