司馬遷《史記·太史公自序》云:“夫春生夏長,秋收冬藏,此天道之大經也”。歲月更迭,告別了颯颯涼風的秋季,我們迎來了立冬之節氣。

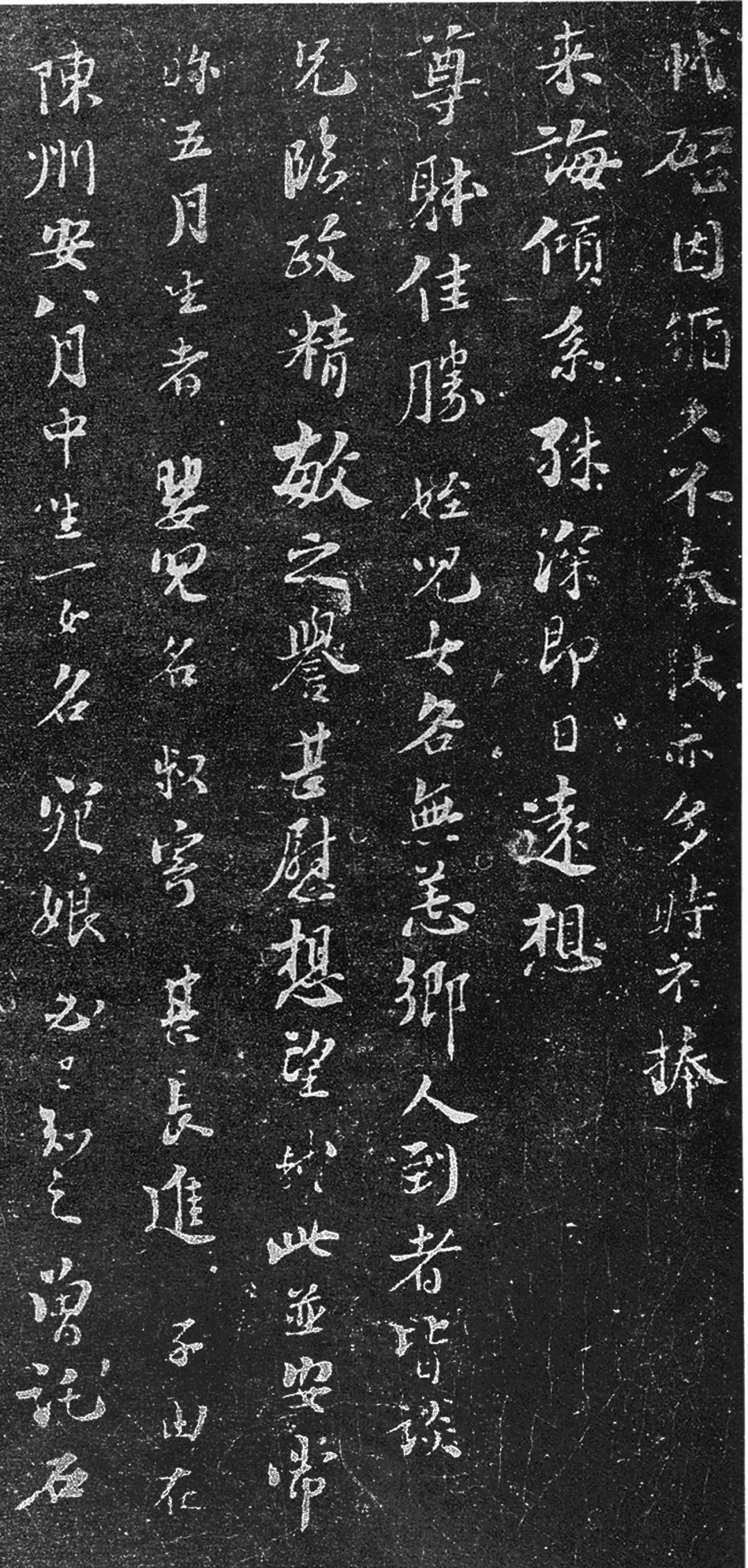

《臨政精敏帖》是蘇軾手札精品,書于熙寧三年(一〇七〇年)十月二十八日(農歷),是當年立冬后所作。此帖凡十八行,計二百四十八字,收錄于《成都西樓蘇帖》,表達了冬寒將至,作者對親人、朋友的懷念與關心。

釋文:

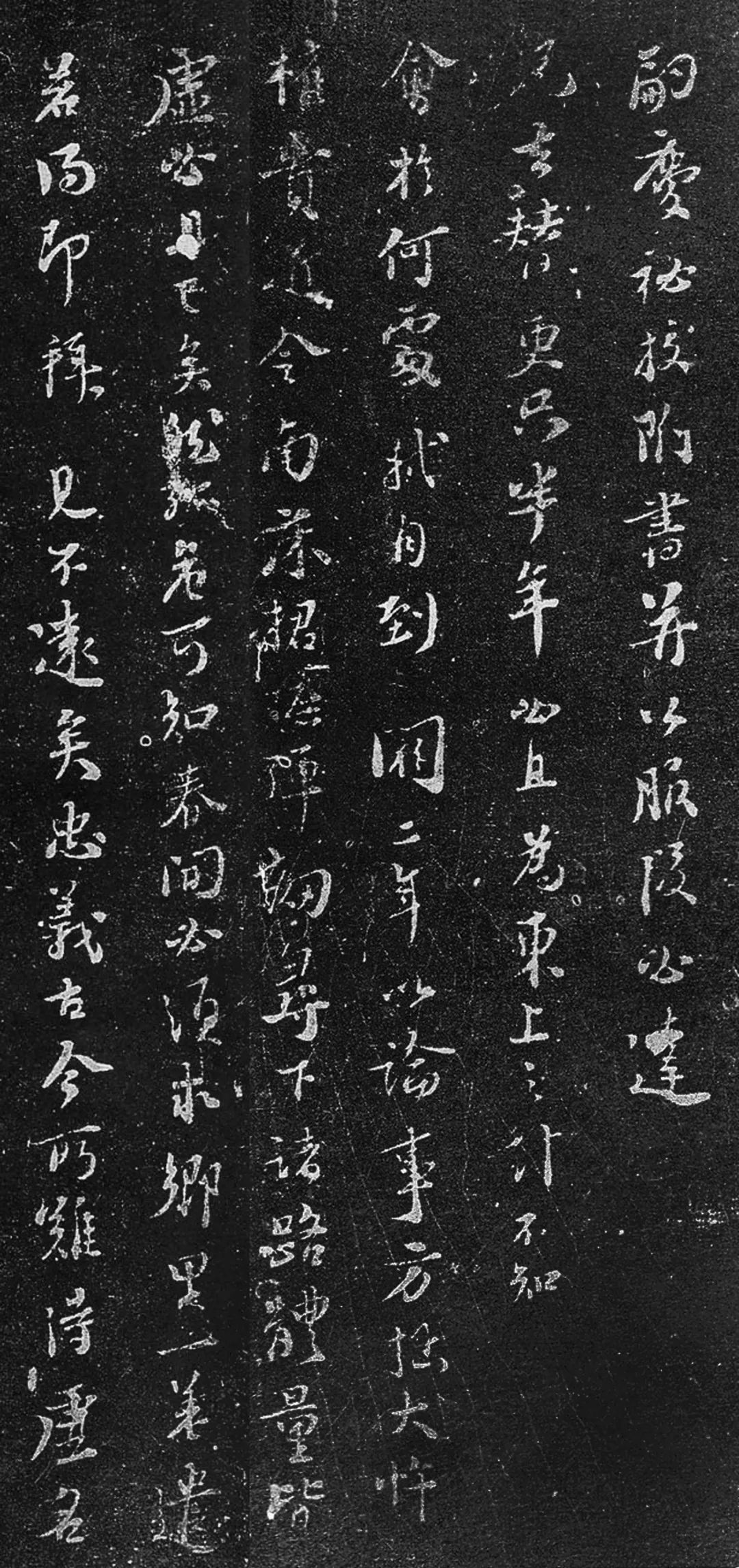

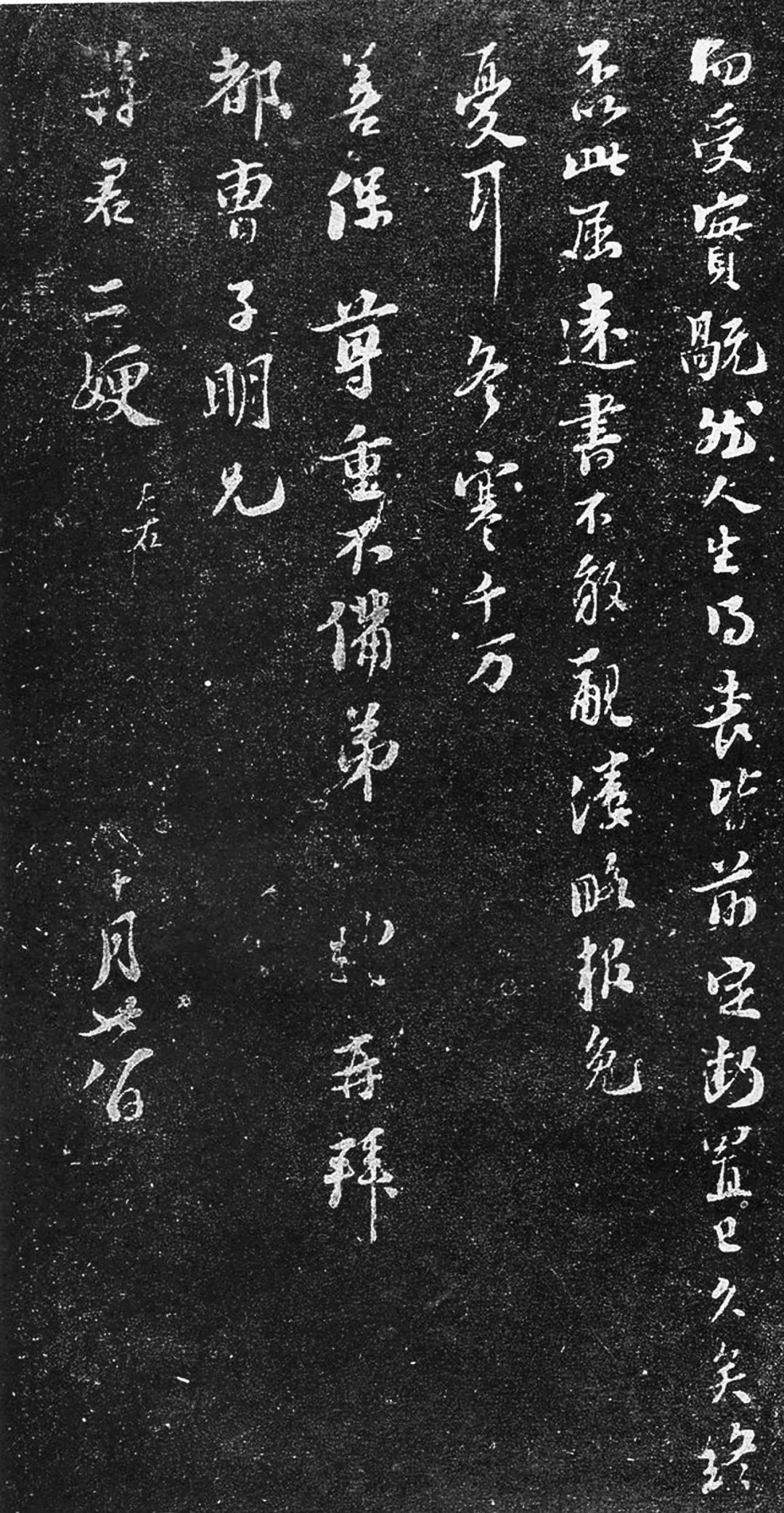

軾啓。因循久不奉狀,亦多時不捧來誨,傾系殊深。即日遠想尊體佳勝。侄兒女各無恙。鄉人到者,皆言兄臨政精敏之譽,甚慰想望。軾此并安常。昨五月生者嬰兒,名叔寄,甚長進。子由在陳州安,八月中,生一女,名宛娘,必已知之。曾托石嗣慶秘校附書并公服緞必達。兄去替更只半年,必且爲東上之計,不知會于何處?軾自到闕二年,以論事方拙,大忤權貴,近令南床捃摭彈劾,尋下諸路,體諒皆虛,必且已矣。然孤危可知。春間,必須求鄉里一差遣,若得,則拜會不遠矣。忠義古今所難,得虛名而受實禍。然人生得喪皆前定,斷置已久矣,終不以此屈。遠書,不敢覼縷,略報免憂耳。冬寒,千萬善保尊重,不備。弟軾再拜都曹子明兄、縣君二嫂左右。十月廿八日。

北宋熙寧三年,35歲血氣方剛的蘇東坡正在遭遇人生的第一次政治風波。蘇軾在22歲考中進士后,仕途一路順暢。但十幾年后,在宋神宗重用王安石開始變法時,因政見不同,他遇到了一些麻煩。宋神宗詢問“方今政令得失”時,蘇軾直言“求治太急,聽言太廣,進人太銳。”這種情況下,王安石不愿蘇軾繼續在朝,于是有了信札中所說的御史彈劾一事。郁悶之下,蘇軾只想離京外任,躲開是非漩渦。這時川蜀老家來了鄉親,蘇軾便提筆為其堂兄蘇子明寫了這封信札。

信札首先寒暄致語,說很長時間沒有互為通信了,甚為想念。兄長身體健康,小侄子、侄女全家都好吧。來京的鄉親們說你在老家為官精敏,聲譽很好,很是欣慰。我這里也一切都好。五月份生了個二兒子,名叫叔寄(即二子蘇迢),現在身體長得很好。蘇轍現在在陳州為官,八月份也生了一個女兒,名叫宛娘。想必兄也已知道。曾托石嗣慶帶去的書翰及衣物應該送到了吧。兄那里的變動剛半年時間,也要考慮出川東來發展,不知可以共事于何地?我回京二年,因說話太直,惹惱了一些人,侍御史又在彈劾我。估計調查不會有什么結果,但處境可憂。待來春,我想在老家謀一份差事,如果能夠獲準,則見面就方便了。自古做人要做到忠義不是一件容易的事。可能得個虛名,卻要受很多罪。但人生得失都有定數,我早就料到了,我不會屈從的。不遠千里寫此書信,就不再啰嗦了。略報告一下我這里的情況,不必掛慮。立冬天寒了,千萬保養珍重。弟蘇軾這里向二哥子明和縣君二嫂有禮了。

這封信札,先說家長里短,又敘說了自己面臨的因朝廷變法政見不同之遭遇。雖然遭受誣陷彈劾,有心外任,卻表達了其為人忠義之心,并表示不屈服。后來政壇風云變幻,王安石失勢遭貶,蘇軾重新啟用。蘇軾未計前嫌,兩人惺惺相惜,詩文往來。王安石去世,蘇軾奉命撰寫《王安石贈太傅制》,對王安石多加褒揚,可見二人雖政見不同,卻不妨私誼,堪稱典范。

蘇軾《臨政精敏帖》為其早期墨跡,個人書風算不上最突出。但其流美暢達的行書揮灑反映出蘇軾既早超越唐代對晉人二王書風的深入研習并得其筆墨之妙。該帖前兩三行寫得較規矩,雖是手札亦有楷意。自第四行開始便自由暢達,行書意味濃厚起來。蘇軾此札行書字字獨立,筆筆交待清楚,無行草夾雜隨意現象。是得逸少筆韻之妙。且其書綿厚與細膩交錯變幻,點畫明凈,虛和有度,當也有吸收魯公札稿養份,并能融匯變化,開合收放自然,初啟尚意書法風味。較之其師歐陽修中規中矩的行楷變化豐富多矣。