商湯科技有望成為“AI第一股”。

11月22日,據港交所文件顯示,商湯科技已通過上市聆訊。

商湯科技成立于2014年,在人工智能視覺領域,與曠視科技、云從科技、依圖科技并稱為“AI四小龍”。

成立至今,商湯科技已經完成12輪融資,融資總金額達到52億美元,最后一輪融資于2021年6月完成,投后估值超120億美元,位居“AI四小龍”之首。如果一切進展順利,商湯科技有望成為國內IPO融資最高的AI獨角獸。

不過,過去三年半時間,商湯科技凈虧損超240億元(人民幣,下同),預計未來虧損還將繼續擴大。如此慘烈的流血上市,商湯科技真的能夠獲得資本市場的青睞嗎?

估值最高,虧損最大

根據第三方咨詢機構Frost&Sullivan報告顯示,2020年按收入計,商湯科技是亞洲最大的人工智能軟件供應商,并以11%的市場份額成為中國最大的計算機視覺軟件提供商。

截至2021年6月30日,商湯軟件平臺客戶數量合計超過2400家,覆蓋250家《財富》500強企業及上市公司,119個城市以及超過30余家汽車企業,賦能超過4.5億部手機以及200多款手機應用程序。

據招股書,2018年-2020年及2021年上半年,商湯營收分別為18.53億元、30.26億元、34.46億元、16.52億元,三年半累計收入近百億,遠超另外3家AI企業。

同時,商湯科技虧損情況也最嚴重。

2018年-2020年及2021年上半年,商湯科技虧損凈額分別為34.32億元、49.6億元、121.58億元及37.12億元,合計虧損242億元。剔除掉非經營項目后調整的虧損凈額分別為20億元、10.37億元、8.78億元及7.26億元。

研發成本高企是AI公司的通病,商湯科技也不例外。2018年-2020年及2021年上半年,其研發開支分別為8.48億元、19.16億元、24.53億元及17.7億元,三年半累計研發支出近70億。

為補充“血液”,商湯科技至今已經完成12輪融資,融資總金額達近52億美元,IDG、鼎暉、軟銀、阿里巴巴、厚樸投資、老虎基金、淡馬錫等眾多明星投資機構參與。商湯科技最后一輪融資于2021年6月完成,投后估值超120億美元。

IPO前,商湯科技最大股東為創始人湯曉鷗,持股比例為21.73%。另外三位創始人中,徐立持股0.9%,王曉剛持股0.73%,徐冰持股0.33%,高管及員工持股平臺SenseTalent持股12.17%。

投資機構方面,新加坡SVF Sense基金持股14.88%,淘寶中國持股7.59%,春華資本持股3.08%,Silver Lake持股3.05%,IDG中國持股1.42%。

商湯科技采用的是A-B股架構模式,其中A類股份每股投票權是10票,B類股份每股投票權是1票。A類股份由四位聯合創始人持有,意味著即使上市,創始團隊依然會牢牢掌握公司控制權。

TMT行業資深創投人士王華(化名)11月24日向時代財經表示,融資過多并不是好事,經常會打亂企業正常發展節奏。在投資機構套現壓力下,企業往往會被迫走上IPO之路。“一般獨角獸企業的估值會非常高,所以投資機構通常會簽對賭協議和反稀釋條款,來確保自身的利益。”

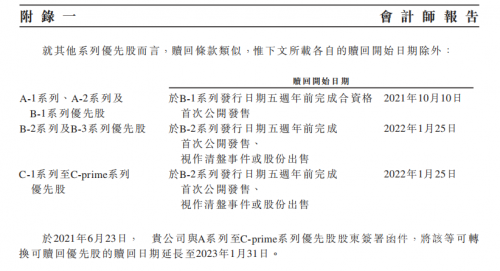

商湯科技當前正面臨這樣的問題。招股書顯示,商湯科技的12輪投資均為優先股,并且均簽有對賭協議。其中,A-1、A-2系列及B-1系列優先股持有者要求商湯科技必須在B-1系列發行日期五周年前完成IPO,否則有權在2021年10月10日開始贖回;B-2、B-3系列優先股,C-1系列至C-Prime系列優先股贖回日期均為2022年1月25日。

來源商湯招股書

目前,A-1、A-2系列及B-1系列優先股持有者的期限已過,不過,商湯科技已于2021年6月23日與A類至C-Prime系列優先股股東簽署文件,將該等級可轉換可贖回優先股的贖回日期延長至2023年1月31日。

商湯科技高估值質疑

有觀點認為,IPO是當前商湯科技維持高估值的唯一方法。

一級市場看重成長性,由于商湯目前仍處于虧損狀態,以2020年營收計算,120億美元估值意味著市銷率倍數達到22倍,并不算高。

而按照120億美元估值的市值/研發費用為31倍,明顯低于11月初在港上市的“醫療AI第一股”鷹瞳科技的159倍。

但在二級市場,盈利能力才是核心競爭力。

“AI行業表面看起來很風光,其實問題很嚴重。AI四小龍本身業務之間就有重疊,傳統互聯網和安防領域的幾個巨頭也往機器視覺這個領域跨界,未來這個行業的競爭門檻不會僅僅是技術,更重要的是資源。”王華向時代財經表示。

據時代財經了解,當前國內機器視覺行業還處于早期的卡位階段。機器視覺是人工智能的一個分支,可以理解為用機器代替人眼來做測量和判斷。

商湯競爭對手包括三類:以計算機視覺為中心的軟件公司、計算機視覺相關硬件供應商、云服務供應商。

其中,安防被認為是AI視覺落地最契合的行業之一,傳統安防大廠如海康威視、大華股份近年來都在進行相關布局。

2021年上半年,海康威視的營業收入為339.02億元,同比增長39.68%;凈利潤為64.81億元,同比增長40.17%。其中,以智能機器人、無人駕駛為主的創新業務板塊營收55.78億元,占公司總收入的16.46%,同比增長122.18%。截至今年上半年,海康威視研發投入為38.78億元,研發費用率仍在進一步提高。

商湯科技與三小龍相比,幾乎在各方面都占據優勢,但是與海康威視之間還存在相當的差距。根據2020年報數據,商湯科技的營收和毛利潤是海康的5%和8%,研發人員數是海康的17%。

另一巨頭大華股份9月28日發布公告稱,籌劃子公司華睿科技分拆上市,專注機器視覺產品研發。此前,大華股份還推出了巨靈一站式AI開發平臺。

截至11月25日收盤,海康威視總市值為4460億元,市盈率30.50倍。大華股份總市值為740億元,市盈率23倍。

A股人工智能板塊市值靠前的15家公司(來源東財截圖)

目前來看,AI四小龍能被跨界者超越,是很有可能發生的事情。很重要的一個原因在于,這些公司都是TO G的商業模式,將和商湯科技等展開直面競爭。

商湯科技的業務主要分為四部分:智慧商業、智慧城市、智慧生活、智能汽車。其中,智慧商業與智慧城市是公司目前主要營收來源,合計占比約80%。這部分收入十分依賴于政府部門的采購與支出。

招股書顯示,2018年至2021年中,商湯科技第一大客戶收入占比分別為8.7%、7.7%、11.9%、22.9%,前五大客戶收入占比分別為28.4%、26.3%、31.4%、59.3%。

鑒于TO G(對政府業務)客戶的付款模式,商湯科技應收賬款逐年遞增。2018年-2021年中,貿易產生應收賬款分別為13.31億元、26.15億元、37.48億元、39.26億元,為當期營業收入比例的72%、86%、109%、238%。

目前,商湯科技智慧商業、智慧城市兩大業務的客戶增速已經出現放緩,這也令不少投資者質疑,其前期估值水平可能過高。

借助元宇宙熱潮提升估值

“算力、算法是人工智能的核心競爭力。商湯科技還是有很大發展前景的,和其他AI公司相比,商湯的發力點在平臺基礎設施,可以延伸的業務范圍會更大。”王華向時代財經記者分析。

據時代財經了解,商湯憑借SenseCore商湯AI大裝置(通用平臺)+四大落地場景的商業模式打開市場。其中,SenseCore是人工智能基礎設施,為商湯提供通用化的AI-as-a-Service能力。

截至2021年6月30日,商湯科技已經建立了23個超級計算集群,擁有超過2萬個GPU,達到每秒1.17百億億次浮點運算的總算力。公司積累生產超過22000個驅動不同應用的商用人工智能模型,涉及多個垂直行業。

SenseCore賦能的四個產品,分別是面向智慧商業場景的方舟企業開放平臺、面向智慧城市的方舟城市開放平臺、面向智慧生活的SenseME、SenseMARS及SenseCare,以及面向智能汽車的SenseAuto(商湯絕影智能汽車平臺)。

當前,元宇宙概念熱火朝天,市場呈現千軍萬馬競逐趨勢,商湯科技也不甘落后。

元宇宙的生態架構主要分成三大部分:底層是基礎支撐,提供計算、數據存儲、網絡、AI模型生產等要素支持;中間是內容創作生態,包括數據平臺和技術引擎,以及低代碼開發環境的創設平臺;上層是內容應用生態,包括交互入口、用戶觸達的分發渠道,以及最終的應用環節。每個企業根據自己的核心能力和優勢在這個生態中進行相應的布局和卡位。

“我們在基礎層,有智能計算和人工智能算法生產能力,在中間有技術引擎能力,我們的技術引擎與很多交互設備都相互兼容,我們在終端也有各種實際的應用,譬如文旅產業、工業領域等。”商湯科技智能產業研究院戰略生態研究主任楊燕在近期舉行的文化論壇上稱。

商湯稱,SenseME、SenseMARS等業務已讓公司成為最大的元宇宙賦能平臺之一,SenseMARS軟件平臺內含3500個人工智能模型,支持感知智能及混合與增強現實系統(MARS),創造了全新的元宇宙體驗。

7月,商湯科技與知名科幻作品《三體》三部曲的版權方三體宇宙(上海)文化發展有限公司達成戰略合作,共同探索“AI+科幻”新模式。

聆訊資料顯示,商湯計劃持續開發與推進元宇宙相關服務的商業化,繼續提升SenseMARS上人工智能、增強現實和混合現實的功能和能力,夯實客戶基礎,建立更完整的研發生態,以鞏固公司在元宇宙領域的領先地位。

商湯科技IPO計劃籌資逾10億美元,其中60%將用于研發,10%用于補充運營資金,15%用于業務拓展,15%用于戰略投資及收購。

“借助元宇宙這股熱潮,在一定程度上,也能提升商湯的估值。”王華稱。