幾乎每一次科技的進步都會帶來新藝術形態的出現。尤其是到了新世紀以后,最重要的創作現象之一便是新的科技手段,包括數碼技術等對藝術創作的介入。

不僅是在藝術創作上,在過去的幾年中,互聯網科技也徹底改變了我們買賣藝術品的方式。有人說,這種對藝術品交易傳統形式的改變,很大程度上“得益于”疫情帶來的物理世界中的諸多不便。然而,當藏家們逐漸熟悉了一邊喝著咖啡,一邊動動手指就可以通過網絡get到藝術家更多的作品動態,并將心儀的作品收入囊中時,我們會發現,疫情其實只是加速實現了這個在整個時代發展洪流中的一個小小的必然。

01

藏家會在社交平臺上為藝術花錢嗎?

時間倒退至2019年,Art Market Guru創始人Frédéric de Senarclens與著名收藏家西爾萬•勒維(Sylvain Levy)和歷史學家Axel Van der Strappen展開了一場關于技術如何影響藝術界的討論。Axel Van der Strappen特別指出在線市場的興起導致在線銷售的蓬勃發展,而社交媒體也對藝術市場產生了巨大的影響。

那時,很多人并不愿意對此說法買賬,然而數據是不說謊的。據Art Market Guru的一份報告顯示,有大概70%的世界500強畫廊擁有活躍的Instagram帳戶,在接受問卷的收藏家中有1/4會通過社交網絡發現新作品。

總的來說,生于千禧一代或者后網絡一代的藝術家,更善于借助社交網站的力量為自己博得關注和尋找機遇。擁有38.6萬粉絲的新興藝術家Dan Lam將她能夠成為一名全職藝術家歸功于Instagram。在這個平臺中,她獲得了多次藝術駐留和專業畫廊的代理權,以及在邁阿密巴塞爾藝術博覽會上嶄露頭角的機會。

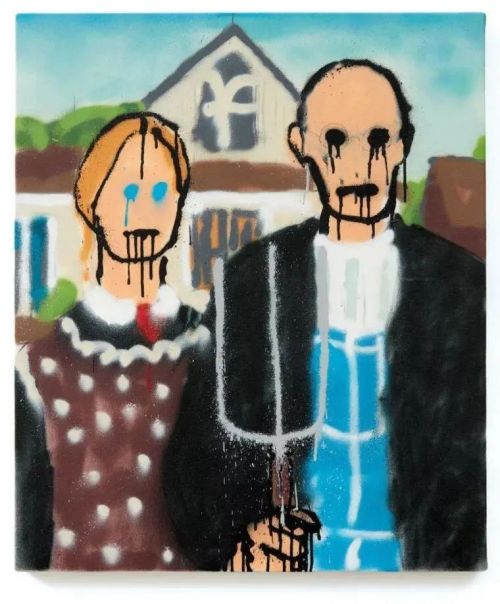

受村上隆力捧的MADSAKI最早也是通過網絡被他的這位伯樂看到而后簽約的。

MADSAKI《美國哥德式2》,油漆顏料、噴漆、畫布,75 x 63 cm,2015年 937,500港元成交,香港佳士得,2019

實際上,不僅是新興藝術家,包括國際知名藝術家在內,也在社交平臺上擁有自己的活躍賬號。這里面不僅有在潮流文化加持下迅速躥火的Bansky、KAWS、Mr. Doodle,也包括了中國當代觀念藝術家,如蔡國強、徐冰等。相比新興藝術家在網絡平臺上尋找機會,這些已經名聲大噪的藝術家則更傾向于通過網絡讓藏家和粉絲了解其最新創作和展覽動態。

蔡國強Instagram首頁

藏家也鐘愛于在社交網站上建立賬號。今年2月,佳士得在一篇文章中羅列了100位收藏家在ins上的賬戶,這其中就包括了2017年以1.105億美元的價格購買了讓·米歇爾·巴斯奎特《無題 》的日本億萬富翁前澤友作;擁有30多件Beeple作品,并于2020年在以太坊區塊鏈上共同創立了虛擬加密藝術博物館的巴勃羅·羅德里格斯·弗萊爾。

前澤友作Instagram首頁

在這個藝術家和藏家“共處一室”的虛擬空間中,引發對話和相互關注并不是件難以實現的事兒,以至于隨手在網絡上一搜,便能跳轉出類似“如何在社交平臺上讓收藏家注意到你”、“如何在社交平臺上發現潛力藝術家”的很多為藝術家和藏家“出謀劃策”的文章。

那么,問題來了,在社交平臺上能否實現交易?答案是肯定的。實際上,在包括facebook、Instagram和Snapchat等社交平臺上購買藝術品也并不是件稀罕事。擁有31.4萬粉絲的年輕藝術家 Ashley Longshore曾說:“在ins上,作品可以在顏料未干之前就被賣出。”

Ashley Longshore Instagram首頁

也許是看到了國內社交平臺在藝術領域未被挖掘的巨大潛力,包括小紅書、抖音在內的國內社交平臺,在不斷“吸收”娛樂明星的同時,也在積極為藝術家和藝術機構開辟更多的空間。

近兩年,國際當代藝術家先后入駐國內社交平臺,如村上隆在抖音上開設賬號,并加入“DOU藝計劃”;去年7月初,蔡國強宣布入駐抖音,并發起了一場2小時的直播,向大眾分享“蔡國強:遠行與歸來”展覽內容,整場直播獲得百萬點擊。

拍賣行也開始重視國內社交平臺大基數用戶的傳播力量。去年,佳士得在小紅書上發布了上半年拍賣總結,并強調成為第一間官方入駐小紅書的拍賣行。同時,包括西岸美術館和上海當代藝術博物館在內的多家藝術機構也在紛紛入駐小紅書。

作為潮流青年與輕奢愛好者聚集地的小紅書,也在不遺余力地吸收時下最火的當代藝術家。Mr.Doodle、丹尼爾·阿爾軒等都于近期在小紅書上注冊了賬號,并在很短的時間內擁有了大量的粉絲。

在獲取更多流量的同時,國內的社交平臺也在實現交易的問題上擴展思路。迎合“元宇宙”的風潮,小紅書在去年開發了一款名為【R-Space】虛擬空間的功能,在這里,用戶可以找到自己喜歡的藝術家的數字作品進行收藏及展示。

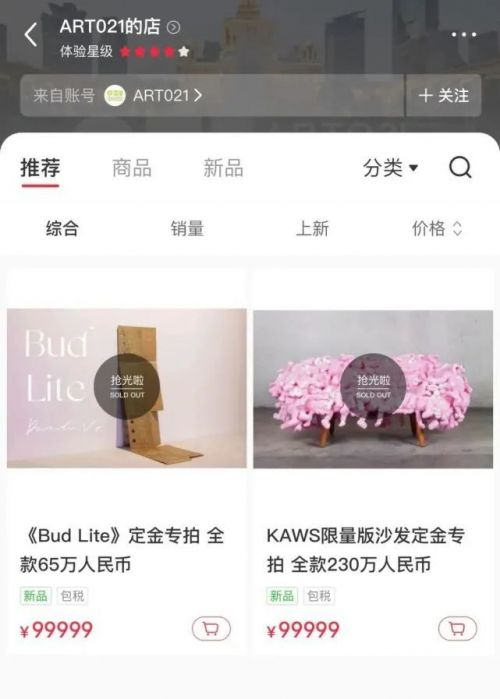

就在去年年底, ART021宣布入駐小紅書,并為小紅書的藏家用戶提供了Kaws“沙發”、傅丹(Danh Vo)“百威淡啤”這兩件藝術品的購買機會。這兩件作品在小紅書上分別以 230 萬元和65萬元的價格售出。這也在一定意義上說明,小紅書已經成為高端藝術品交易的一個新平臺。

可以說,社交平臺以前所未有的方式連接起了藝術家和收藏家。它們正在顛覆藝術界的傳統守門人,并為新玩家創造機會。

02

保守的藝術市場能接受線上交易嗎?

2021年,JINGART藝覽北京為了解決國外畫廊無法親臨現場參加藝博會的問題,特開設了PLATFORM線上單元,與線下展會同期進行。包括耿畫廊、A2Z 畫廊在內的13家畫廊參加了這次的線上單元。

JINGART藝覽北京PLATFORM線上單元 展示現場,2021

同樣的,在近幾年間,我們可以看到,即便是歷史悠久的傳統拍賣行也在花費時間和金錢來制定他們的在線銷售策略。

在整個國際大環境中,即便是相對保守的藝術市場也在“被迫”嘗試數字工具,原因很簡單,因為藝術家及其作品的在線展示是始終保持可見性的有效途徑。

從2020年開始,對于數字化,藝術市場似乎是別無選擇的。但同時也提出了幾個最基本問題:藝術品如何以數字化的方式銷售?誰會在網上購買藝術品?什么樣的藝術品適合在網上銷售?在線展廳是藝術市場的未來嗎?不同的在線銷售形式有什么樣不同的優勢?

針對這些問題,研究者們多數是從畫廊、博覽會和拍賣行的角度進行;然而,買家和收藏家的觀點卻很少受到關注。

2021年4月,《 藝術+科技報告》(ART+TECH Report )收藏家版向380位國際藝術收藏家發出了一份關于科技與藝術品收藏的問卷調查。根據反饋的數據顯示,藏家適應在線購買藝術品的方式比我們想象中要更快。

Question 1

藏家會通過網絡購買藝術品嗎?

在受訪者中,有80%的藏家至少一次在網上購買過藝術品。其中50%為2-5次;14%甚至超過10次。而對于這些在網上購買過藝術品的藏家,在年齡組成或性別之間沒有顯著差異。這也說明了,通過網絡購買藝術品,并不是我們想象中的只適用于年輕一代的藏家。

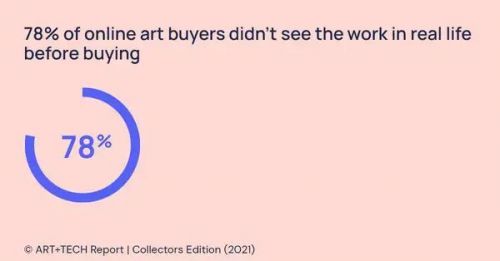

更為有趣的是,在網上購買過藝術品的受訪者中,超過3/4的人在購買前并沒有親眼見過作品。

而這一點在99藝術網采訪的幾位來自北京和上海的藏家的回答中也得到了印證——都在網上購買過藝術品,也幾乎都有過在沒看過原作的情況下直接下單購買的情況。

《 藝術+科技報告》(ART+TECH Report )收藏家版的數據顯示,有78%的藏家在沒有親眼看過的情況下在線購買過藝術品,2021

Question 2

藏家在網上購買的是什么類型的藝術品?

《 藝術+科技報告》的數據顯示,在這些藏家在線購買的作品中,最多的是繪畫和版畫作品,其次是攝影作品。其中,58%的在線藝術品購買流向年輕藝術家作品;27%流向職業生涯中期的藝術家;15%流向成熟的藝術家。這一組數據顯然是符合市場邏輯規律的。

Question 3

藏家喜歡在哪些線上平臺上買作品?

對于藏家來說,畫廊和藝術家網站在目前依然是最重要,也是最直接的獲取作品信息的來源。

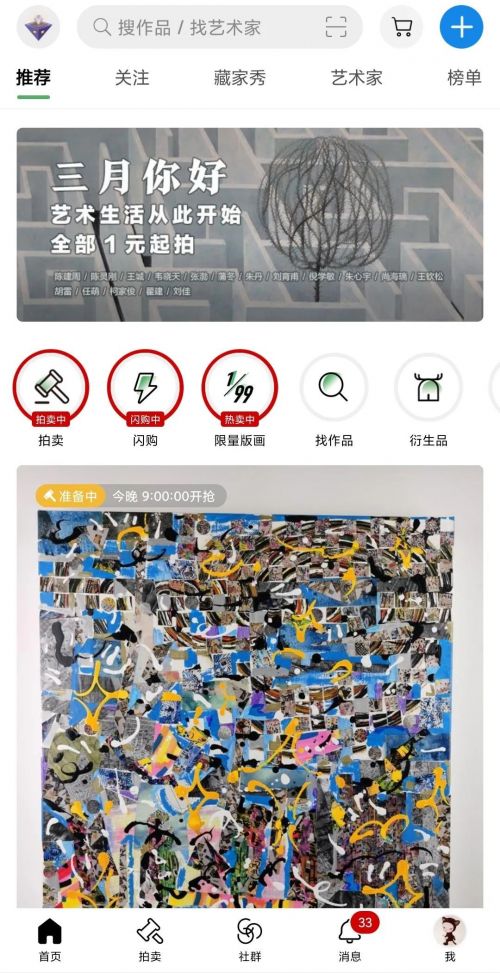

對于藏家來說,希望的是網上購買藝術品時價格的透明。所以,目前最流行的在線銷售是顯示價格的形式,這其中包括了藝術品電商和在線拍賣。

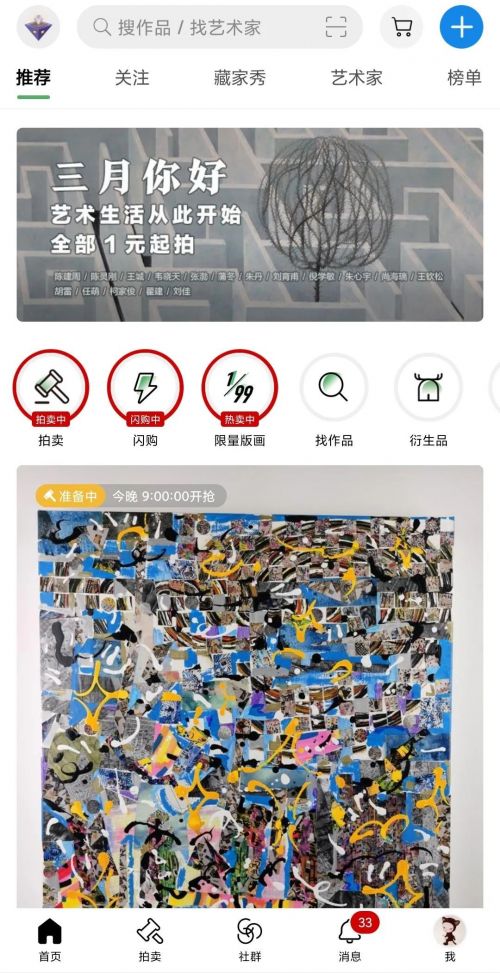

這一點在基于互聯網思維的國內藝術社交、交易平臺Artand上也有所證明。2017年,Artand躋身中國最具投資價值TOP 50的公司榜單。疫情爆發期,Artand開發了在線拍賣功能,實現了彎道超車,成為中國在線藝術品交易的重要平臺。

Artand首頁

03

藏家需要的只是便捷嗎?

雖然很多藏家在沒有親眼見過作品的情況下也會購買,但這并不表明藝術品收藏是一件單純依靠眼緣或者盲目決定的事兒。

上海藏家蘇敏羅告訴99,她偶爾也會在網絡上買作品,但通常是一些有意思的小作品,并且是她比較熟悉的藝術家作品。

對于沒有親眼所見而購買的藝術品,她通常會先看圖錄及作品清單,如有意向,會讓對方預留,約好時間看原作;如果由于一些原因確實看不到原作,她會讓拍賣行或相熟的客戶經理幫忙把關。

可以說,網絡和科技實現的,更多意義上是溝通和交易方式上的改變,至少就現在而言,它并無法完全取代藝術品這一特殊“商品”,在與藏家互動過程中的各種細節問題。

一位北京藏家對99表示:“在線平臺讓藏家的選擇更多樣化,價格也更透明,同時有些平臺能夠直接與藝術家建立聯系。”

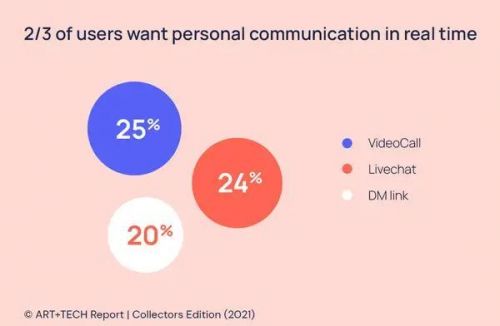

《 藝術+科技報告》(ART+TECH Report )收藏家版的數據顯示,有2/3的藏家期望能夠實現實時的個人溝通,2021

與機構和藝術家建立信任對購買很重要;同時,這種聯系也可以通過數字方式進行維護。

《藝術+科技報告》中顯示,缺乏實時的個人交流是藏家最終沒有進行在線購買的主要原因之一。在380位藏家中,有25%希望能夠與藝術家或機構專業人士進行視頻通話;24%希望實時聊天。

實際上,對于藏家來說,也許不再嚴格區分線上和線下。根據調查顯示,藏家期望線上線下有多種靈活的聯合方式和購買選擇,以讓他們根據自己的情況選擇最合適的購買渠道。

除此之外,促成藏家購買的另一個關鍵因素是高效與便捷。對于拍賣行和其他藝術機構,提供讓藏家一目了然的電子圖錄和網站頁面,至關重要。

科技與網絡在為藏家節省了更多時間的同時,似乎也為藝術機構提出了更高的要求。正如上海藏家蘇敏羅所說,“對藝術品的來源保證,藝術家的市場分析,相等比例有參照物的對比及畫面肌理的細節圖片,市場同等作品的價格分析……”可以讓畫廊、拍賣行等藝術機構更好地幫助藏家選擇作品。