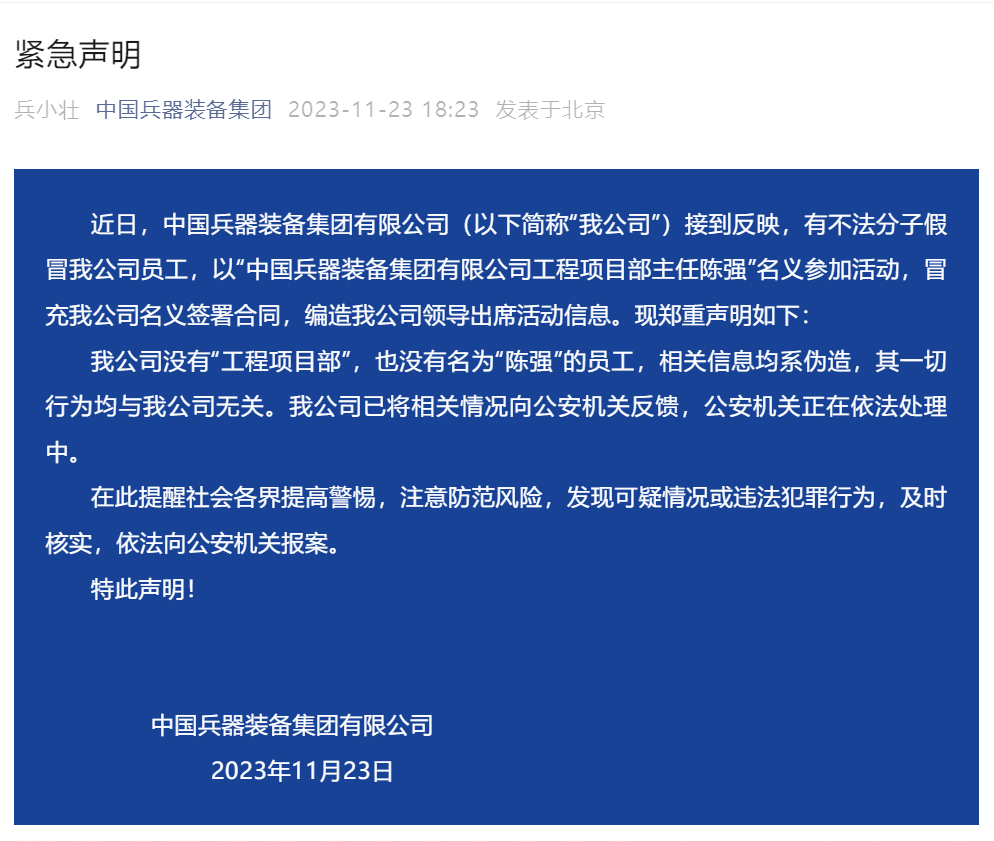

又有央企巨頭被“李鬼”冒充,發布緊急聲明。這次是中國兵器裝備集團。中國兵器裝備集團緊急聲明

11月23日晚間,中國兵器裝備集團有限公司發布緊急聲明稱,近日,中國兵器裝備集團有限公司接到反映,有不法分子假冒該公司員工,以“中國兵器裝備集團有限公司工程項目部主任陳強”名義參加活動,冒充該公司名義簽署合同,編造該公司領導出席活動信息。

中國兵器裝備集團有限公司聲明稱,該公司沒有“工程項目部”,也沒有名為“陳強”的員工,相關信息均系偽造,其一切行為均與該公司無關。已將相關情況向公安機關反饋,公安機關正在依法處理中。

在此提醒社會各界提高警惕,注意防范風險,發現可疑情況或違法犯罪行為,及時核實,依法向公安機關報案。

官網資料顯示,中國兵器裝備集團有限公司,是中央直接管理的國有重要骨干企業,是國防科技工業的核心力量,是國防建設和國民經濟建設的戰略性企業。作為中國民族工業的搖籃和人民兵工的搖籃,集團公司肩負著“強軍報國、強企富民”的神圣使命,其前身可以追溯到第五機械部、兵器工業部、國家機械工業委員會。集團公司連續多年躋身世界500強,最高排名101位。集團公司擁有60多家重點企業和研發機構,培育出“長安”“建設”“保變電氣”等一批具有廣泛社會影響的知名品牌。

國資委曾多次發公告打假

長期以來,部分不法分子通過偽造公章、虛假證件等方式,惡意將企業注冊為中央企業下屬子公司,冒用中央企業名號開展經濟活動,掛靠的“假央企”“偽國企”向下延伸擴張,亂象叢生,頂著國企名義招搖撞騙,甚至從事騙取銀行貸款、欺騙社會公眾和地方政府等違法犯罪行為。

今年以來,已有多家國企發布聲明稱,遭遇“李鬼”冒充,提醒社會公眾警惕被騙。涉及企業包括中國兵器工業集團、華潤集團、中國航空工業集團、中國航天科工集團、中信集團等。詐騙手法往往是冒充國企領導員工活動,或是偽造材料注冊國企相關下屬子公司等方式。

國務院國資委2021年和2022年已兩次對“假央企”和“偽國企”進行集中公示,今年早些時候,國務院國資委公布第三批假冒“央企”295家名單,明確表示,假冒國企與中央企業無任何隸屬或股權關系,也不存在任何投資、合作、業務等關系,其一切行為均與中央企業無關。請社會各界提高警惕,注意防范風險,如發現其違法犯罪行為,請盡快到公安機關報案。

為何“假央企”“假國企”層出不窮?

專家:打假成本很高,靠公告打假打擊力度較輕

有專家分析認為,可能有以下三大原因:首先,假冒國企身份,相當于直接獲得了國企的背書,能夠大大增加合作方的信任,從而在融資、投資合作、土地項目等多個領域獲取便利和利益;其次,我國對公司設立及變更登記采取形式審查的方式,這給假冒企業提供虛假材料進行虛假登記創造了條件;最后,由于國企層級架構復雜,許多企業假冒國企的行為具有極大的隱蔽性,很難被發現。

然而,被侵權的央企國企為何只是公告打假,卻不進一步舉報維權?

“既然母公司發現被冒用身份注冊子公司這種行為,完全可以通過國家市場監督管理總局以函告各地方登記機關的方式,限制使用其身份繼續開辦子公司登記;同時,已登記的假冒子公司經舉報調查核實,可由登記機予以撤銷登記,那為什么這些假冒國企既然被發現是假冒,至今仍然允許一直存續經營呢?”一位負責工商登記的人士就曾發來如是疑惑。

要撤銷一家假國企,實際上絕非易事。

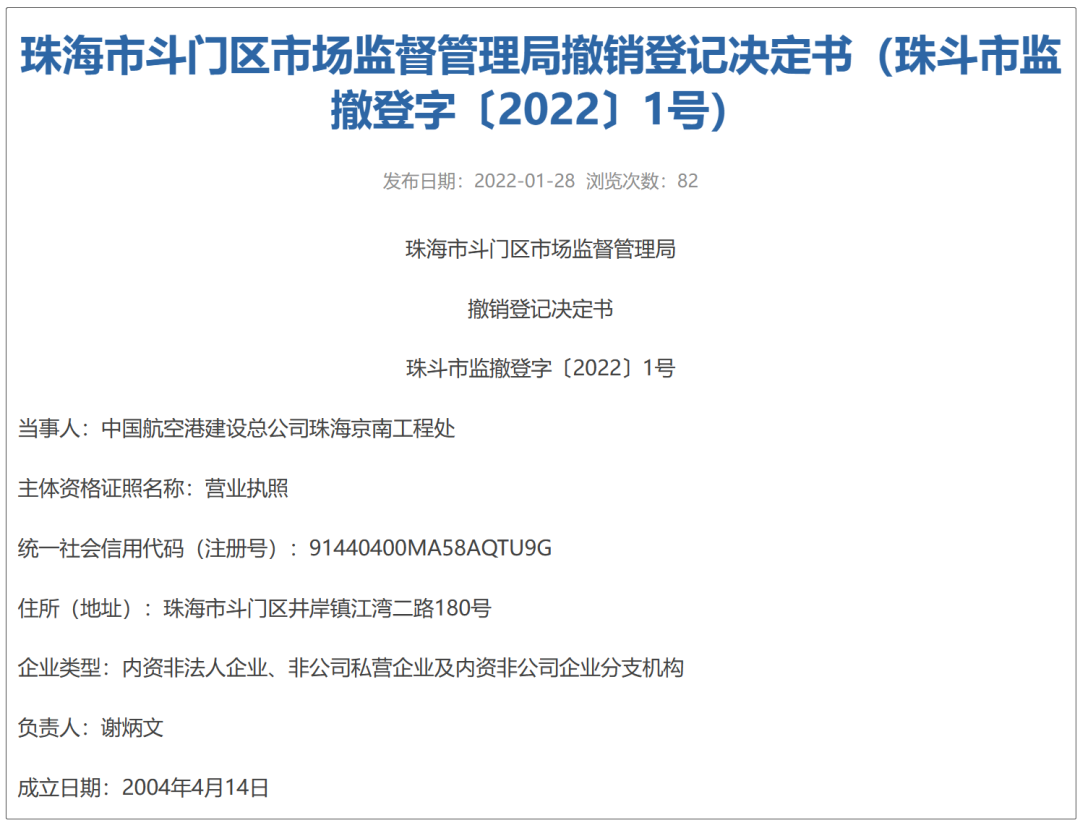

2021年7月27日,中鐵北京工程局集團有限公司向當地斗門市場監督管理局舉報,中國航空港建設總公司珠海京南工程處(以下簡稱假冒企業)冒用其公司的名義注冊該公司。當年8月4日,市場監督管理局前往假冒企業登記住所現場檢查,發現該企業不在登記住所經營,通過電話號碼也無法取得聯系。而后由舉報人提交了司法鑒定所對比公司印章與假冒企業工商注冊資料印章的對比鑒定意見,市場監督管理局查明并進行撤銷公示、撤銷聽證告知等,直到2022年1月28日,才最終公布“予以撤銷”的決定。

中鐵北京工程局集團有限公司僅是打假一家假國企,前后便歷時半年時間,可見打假之難。

中國企業改革與發展研究會研究員吳剛梁表示,現在國資委和央企的打假成本很高,而且依靠公告打假,打擊力度也較輕,“民營企業注冊成假國企,可能涉及經濟詐騙或者合同欺詐,需要多部門聯合執法,但更為重要的是對造假中介機構的打擊,要開展專項行動。”

另一方面,在工商登記時,注冊機關對有明顯存疑的材料,也可實行實質審查,但這樣的情形并不多見,同時也對接收材料的工作人員鑒別能力有較高要求。現實的情況往往是,一系列的假國企設立后,才遭遇真國企打假,而若非真國企向工商登記機關提出舉報,被打假的假國企也常常逍遙法外。

因此,德和衡(前海)聯營律師事務所周冬冬律師也建議,國家在企業注冊制度的大背景下,對特定企業應當嚴把關,做一定的實質審查。對注冊過程中一些必要的包括股東設立子公司的決議、公司注冊地址的租賃合同或者產權證明進行實質審查。

“否則,長此以往,不僅被這些害群之馬敗壞真正的國有企業聲譽,同時也必定在將來影響與該注冊企業相關的債權人的權利實現,增大其維權成本,最后降低了政府及司法在社會層面的公信力。”周冬冬說道。

(稿件來源:每經網)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁