消失的老百貨,仍在繼續(xù)上演,近日,多家知名百貨宣布閉店、停業(yè)!

11月,北京28年老百貨當代商城宣布閉店改造;

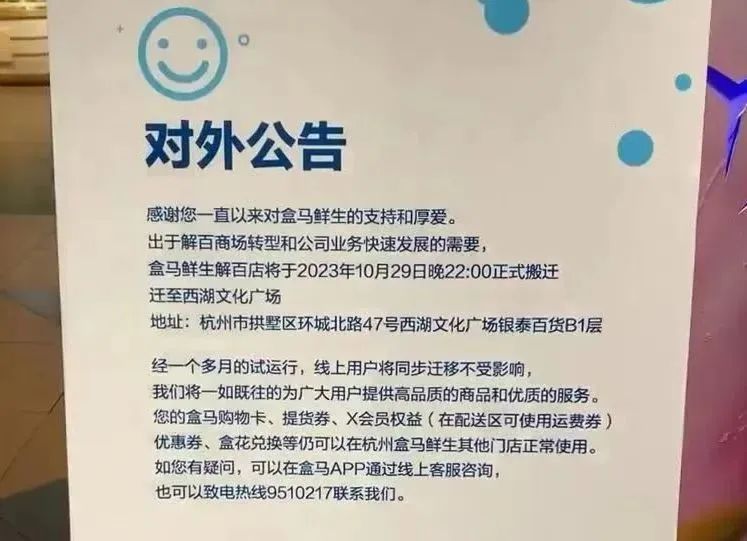

12月1日,杭州老牌百貨解百新元華正式閉店,運營15年;

12月31日,運營11年的廣州天河城東圃店也即將撤店結業(yè);

“天津伊勢丹”和“天津濱海新區(qū)伊勢丹”兩家商場確認將在2024年2月底關閉,已運營30年。

十年前,線下商場風景正好,十年后,零售商業(yè)格局發(fā)生巨大變化。

又一知名百貨即將停業(yè)

據(jù)粵海天河城商業(yè)官方微信公眾號,近日發(fā)布關于東圃店結業(yè)通知,因廣州天河城百貨東圃店因商場租賃合同期滿,將于2023年12月31日閉店后停止對外營業(yè)。

不到一年關閉2家門店

2023年3月26日,天河城百貨北京路店正式關閉,這也意味著距離上次關店,僅過去大半年時間。該店關閉后,天河城商業(yè)尚有4家在營門店,分別是天河城百貨天河城店、天河城outlets萬博店、天河城outlets奧體店、天河城奧萊公園。

據(jù)粵海天河城官網(wǎng)信息顯示,天河城百貨東圃店于2012年1月7日開業(yè),至今經(jīng)營時間超過10年。

“賣場冷冷清清,基本上只有一些叔叔阿姨輩的街坊前來逛街購買”、“見證了開業(yè)到撤退”“不是吧,很多人啊怎么做不下去”……

隨著網(wǎng)絡購物、倉儲超市等新零售業(yè)態(tài)逐漸壯大,與此同時,業(yè)態(tài)多元化、結構更新的購物中心接連開業(yè),老牌百貨商場的生存空間已經(jīng)完全被擠壓。近年來,上海太平洋百貨徐匯店、武漢大洋百貨王家灣店、鄭州正道中環(huán)百貨等不少營業(yè)年份超10年以上的商場接連閉店。

在老牌百貨商場“閉店潮”的背后,反映出了市場需求的巨大變化。老牌百貨商場業(yè)態(tài)單一、陳設老舊、品牌更新速度滯后,已經(jīng)無法吸引消費主力軍,而這也致使商場在招商時很難引來具有影響力的品牌入駐。在這種惡性循環(huán)之下,這些老牌百貨商場被主流消費者拋棄了。

全國多地老百貨接連關閉

近年來,傳統(tǒng)百貨日漸式微,一方面是電商的崛起對其造成沖擊,另一方面則是商店自身的硬件及品牌老化,逐漸被年輕人拋棄。

11月30日,杭州解百元華(解百C座)宣布公司與元華業(yè)主們的《房屋租賃合同》到期終止,經(jīng)過慎重考量后,公司決定不行使優(yōu)先租賃權和優(yōu)先購買權,不再續(xù)租元華物業(yè)。這也意味著這座在西湖邊經(jīng)營了15年的杭州老牌百貨,在11月30日結束了最后一天營業(yè)。有知情人士透露,解百元華虧損較為嚴重,較早前解百商業(yè)就已規(guī)劃本次租約到期后不再續(xù)約,一些品牌到期撤柜后也不再進行招商,部分品牌后續(xù)可能會轉移到解百A、B座。

2023年11月,北京中關村當代商城更新項目已獲批并正式啟動,預計于2023年12月底正式閉店。當前,閉店煥新活動從11月10日持續(xù)至12月31日。

作為當代商城在北京開設的第一家百貨商場,中關村當代商城開業(yè)于1995年,一躍成為當時海淀區(qū)乃至北京城內(nèi)的高端百貨標桿。“東有燕莎,西有當代”,足見這兩家高端百貨在上世紀90年代消費潮流中的地位。

11月23日,天津伊勢丹微信公眾號發(fā)布消息,由于租約到期,天津伊勢丹南京路店將于2024年4月14日終止營業(yè),未來將由業(yè)主現(xiàn)代集團繼續(xù)開展商業(yè)運營。天津伊勢丹是日本三越伊勢丹控股在中國開設的第一家店,關店意味著約30年的歷史即將落下帷幕。此外,“天津濱海新區(qū)伊勢丹”商場也將關閉。

10月27日,新華都百貨(福州寶龍店)發(fā)布公告稱,其決定于2024年01月28日當日營業(yè)結束后正式閉店,不再經(jīng)營。公告稱,新華都百貨(福州寶龍店)于2008年12月31日開業(yè)至今已有近15年,2023年10月27日—2024年1月28日期間,新華都百貨(福州寶龍店)部分商品將做清倉特價處理。

2023年7月31日,上海太平洋百貨官方微博發(fā)布聲明,稱“由于與合資方的合作期限今年屆滿,上海太平洋百貨徐匯店于2023年8月31日營業(yè)結束后正式謝幕,終止經(jīng)營”,這意味著太平洋百貨正式退出上海市場。

百貨商場為何頻頻閉店?

上海財經(jīng)大學電子商務研究中心的主任勞幗齡表示,上海是中國近現(xiàn)代百貨業(yè)態(tài)的發(fā)源地。上海百貨業(yè)的始祖,就是南京路四大公司之一的先施百貨公司,它誕生于100多年前的1917年。改革開放后的1995年,上海又誕生了國內(nèi)第一家中外合資的大型百貨商廈——浦東第一八佰伴。而如今,伴隨著實體商業(yè)“一大一小”——購物中心、社區(qū)便利店對百貨業(yè)態(tài)的雙重夾擊,以及電商對店商的不斷分流,百貨這一實體商業(yè)的鼻祖業(yè)態(tài)正不斷面臨頹勢。盡管品牌方和消費者兩方面對百貨店都有需求,但百貨業(yè)態(tài)確實到了需要突圍的時候。

在中國企業(yè)管理研究會企業(yè)文化專委會副主任、華東師范大學工商管理學院教授賈利軍看來,“消費永遠不會消失,但是消費的具體內(nèi)容它會發(fā)生變化,通過研究、預判、升級,才能讓商圈跟上時代的發(fā)展。”

隨著互聯(lián)網(wǎng)電商以及新興消費模式的出現(xiàn),包括太平洋百貨在內(nèi)的多家傳統(tǒng)百貨近年來都相繼謝幕或尋求轉型升級。賈利軍表示,“過去說百貨,它承載的是一個社會功能的節(jié)點,一個大集散性的商場,我跑一家店就能夠把這些消費欲望。”但值得注意的是,今天我們不光有線下實體這樣的百貨商店和購物中心,網(wǎng)上的購物平臺在全面滿足消費欲望更具優(yōu)勢,線下百貨需要結合社會實際情況,進行功能升級。

中國商業(yè)經(jīng)濟協(xié)會的副會長齊曉齋表示,齊曉齋列舉了兩種百貨商場的成功轉型方式,一種就是購物中心化的百貨,購物中心融合在一起的,比如說八佰伴、新世界城、大丸百貨;還有一種,百貨商店開到購物中心里邊的,“比如說像老佛爺跟陸家嘴中心”。

(稿件來源:每經(jīng)網(wǎng))

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁