突如其來的紅海危機在2023年年末為全球經濟又增添了一分“動蕩”,對全球供應鏈的擔憂又再次充斥著人們的內心。但事實上,類似的事件并不令人感到意外,只是平時并未引起重視而已。

德意志銀行(Deutsche Bank)此前就曾警告稱,“現代世界并沒有擺脫距離和地理的束縛。它仍然依賴于脆弱的物理鏈路網絡。很少有非專業人士意識到這些薄弱環節,以及如果系統被罕見事件破壞后可能出現的非線性效應。”

紅海位于非洲東北部與阿拉伯半島之間,是一片狹長的海域。其西北面通過蘇伊士運河與地中海相連,南面通過曼德海峽與亞丁灣相連。它扼守亞、非、歐三洲交通要道,是世界上最繁忙的水道之一,也是最重要的石油運輸通道之一。

但近日,紅海地區的貨輪頻頻遭到也門胡塞武裝襲擊,造成全球供應鏈混亂并引發擔憂。自上周五以來,已有MSC、馬士基、達飛、赫伯羅特等多家國際航運巨頭陸續宣布暫停在紅海航行,英國石油公司也表示將暫停其所有經紅海的油輪運輸。

對于類似的混亂,德銀早在10月就似有先見之明一樣發布了一份報告。該報告關注的是“無形網絡”——海洋、天空、道路、管道和太空。在這些領域,如果發生天然氣管道泄漏、集裝箱運輸被卡或戰爭等破壞,通常沒有簡單的替代方案。

在此次的紅海危機中,按照影響的順序,本次中斷對“全球集裝箱船、油輪和干散貨”貨物的影響被認為是最大的。分析人士表示,中斷的持續時間很重要。

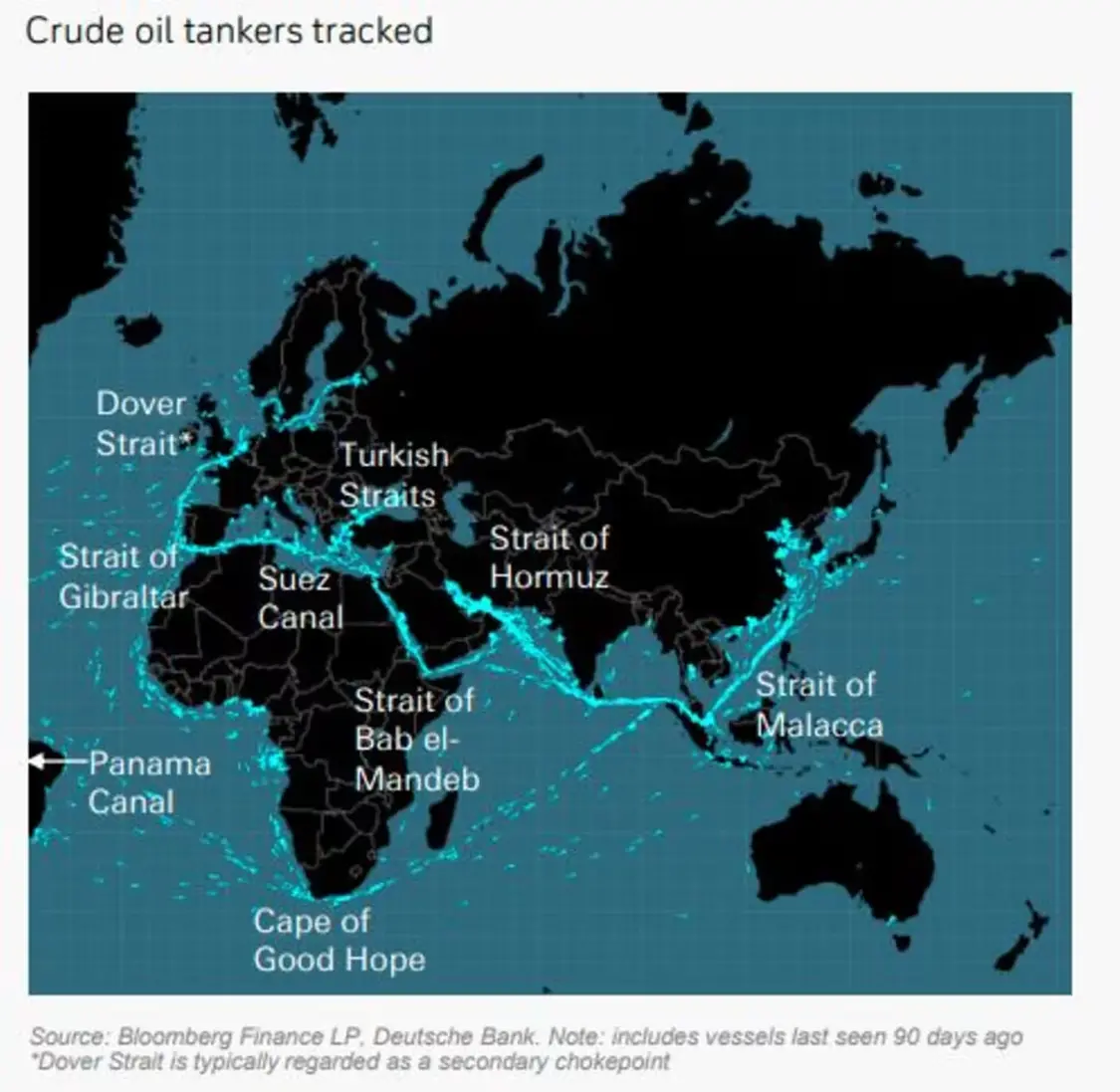

德銀策略師在上述報告中指出了八個主要的海上“咽喉”,并指出其中五個是“打開世界的鑰匙”。

這些航道包括好望角、巴拿馬運河、直布羅陀海峽、土耳其海峽、霍爾木茲海峽、馬六甲海峽、蘇伊士運河和曼德海峽,曼德海峽就是目前紅海海域高度危險的航道。

德銀策略師們指出,即使海洋覆蓋了地球表面的大部分,大多數國際貿易貨物也需要在某個時候經過這些“咽喉要道”。此外,亞洲經濟的爆炸式增長使越來越多的商品通過這些渠道出口。

具體而言,他們說,60%的石油供應通過海路運輸,霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)最窄的地方只有33公里,油輪承載著全球約五分之一的石油消費量和三分之一的液化天然氣。馬六甲海峽是第二重要的石油要道,承載著中國在印度洋和太平洋之間80%的的石油進口。

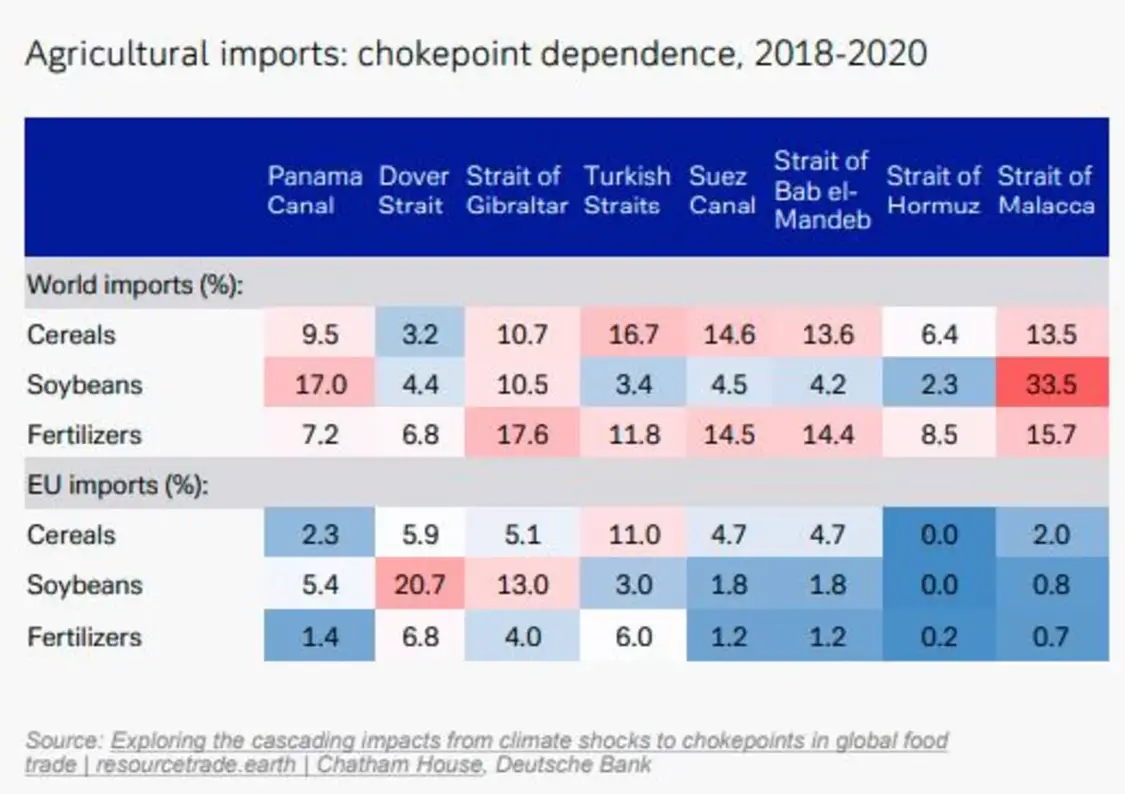

此外,超過20%的大豆出口要通過巴拿馬運河;20%的小麥通過土耳其海峽運輸,該海峽正受到俄烏沖突的壓力;20%的大米要經過馬六甲海峽。四分之一到三分之一的化肥要經過馬六甲海峽、直布羅陀海峽和曼德海峽以及蘇伊士運河。

以下圖表列出了全球食物運輸瓶頸:

除了當前的巴以沖突和俄烏沖突之外,他們還舉了一個例子,即2021年3月發生的一起重大事件,當時一艘大型集裝箱船擱淺,導致連接歐洲和亞洲的193公里蘇伊士運河被封鎖了6天。這艘船的擱淺,使得裝載著96億美元貨物的360艘船只被卡在了運河兩端。

德銀表示,雖然馬六甲海峽和多佛海峽存在替代航線,但霍爾木茲海峽和土耳其海峽目前還沒有現成的替代航線。

至于未來緩解這些水道問題的努力,策略師們指出,蘇伊士運河和巴拿馬運河的部分地區正在加寬,陸地路線正在開發,同時還有一條新的管道——蘇伊士-地中海石油管道。

(稿件來源:鳳凰網財經)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁