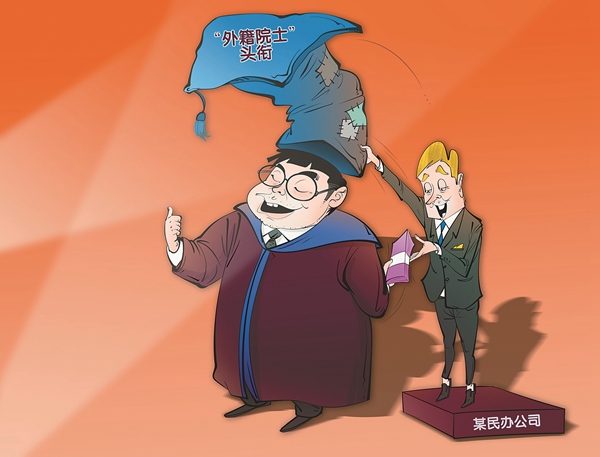

“恭喜某教授當(dāng)選歐洲自然科學(xué)院外籍院士!”近日,多家高校、醫(yī)院、公司發(fā)布類似的祝賀帖文。但質(zhì)疑聲隨之而來,據(jù)報(bào)道,有網(wǎng)友爆料,該“洋院士”頭銜含金量不高,花40萬元就能買到。

事情很快引發(fā)關(guān)注。有高校教授證實(shí),曾收到代辦中介機(jī)構(gòu)的邀請函,服務(wù)合同中明碼標(biāo)價(jià)“院士增選服務(wù)費(fèi)”,還有代辦人員表示要收取20萬元至50萬元費(fèi)用。歐洲自然科學(xué)院中國代表處負(fù)責(zé)人吳繼華則堅(jiān)稱院士資格不會賣,也沒收過錢。到底誰沒說實(shí)話,是中介行騙斂財(cái),還是歐洲自然科學(xué)院躺槍,需要有關(guān)部門介入調(diào)查。

即便花錢買不到,該“洋院士”的含金量也讓人存疑。據(jù)悉,歐洲自然科學(xué)院院士評選,只需滿足5篇以上專著或3個(gè)以上國家級專利、有省級科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)、取得博士學(xué)位等條件,門檻似乎不算高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),該院現(xiàn)有1700多名院士,數(shù)量2年內(nèi)增加3倍且中國教授學(xué)者扎堆。2024年開年至今,已有30名中國人獲評院士。而且該院院士名單中,既有學(xué)術(shù)成就尚付闕如的企業(yè)老總,也有初出茅廬的90后小伙,難免讓人生疑。

對此,吳繼華回應(yīng),歐洲自然科學(xué)院更像是個(gè)“真正的科學(xué)家俱樂部”,只要科研成果真實(shí)、獨(dú)立,對科學(xué)發(fā)展有重要貢獻(xiàn),就有資格申請。似乎只問科學(xué)貢獻(xiàn)、不論世俗名利。可既然是俱樂部,大大方方叫俱樂部就好了,為何還要叫科學(xué)院這種高大上的名字;評選出來的成員,直稱會員即可,何必用院士混淆視聽?院士在哪個(gè)國家都有約定俗成的理解,該院究竟是圖好聽,還是以院士之名行獲利之實(shí)?

有高校稱該榮譽(yù)是當(dāng)事人個(gè)人申報(bào),并未通過學(xué)校,更有高校對本校教授當(dāng)選歐洲自然科學(xué)院院士并不知情。表面看來,這一“洋院士”的頭銜似乎和外人關(guān)系不大,實(shí)則耐人尋味。在各大高校企業(yè)網(wǎng)站的推文、獲評教授的個(gè)人簡介中,都將獲選該院院士當(dāng)作榮譽(yù),廣而告之,有用“洋院士”鍍真金之嫌。如果真有人花40萬元買“洋院士”頭銜,難道只是出于榮譽(yù)崇拜,還是說今后可以利用這一頭銜,在申請課題、項(xiàng)目時(shí)獲得資源傾斜?若是花錢參評了這一“洋院士”,既有沽名釣譽(yù)之嫌,更有損科學(xué)家群體的集體形象,并非個(gè)人私事。

多年來,花錢買榮譽(yù)、買洋文憑的事件屢有發(fā)生。如一些民間機(jī)構(gòu),動不動以編輯“中外名人大辭典”等高大上的名目圈錢;某高校學(xué)院曾斥資1900萬元,在菲律賓“培養(yǎng)”博士自抬身價(jià)。假榮譽(yù)大多數(shù)都是用來換取后續(xù)利益,則令人不齒。面對輿論質(zhì)疑,當(dāng)選的“洋院士”不妨出來回應(yīng);職能部門、各行業(yè)內(nèi)部也要加大監(jiān)管力度,維護(hù)學(xué)術(shù)榮譽(yù)的純潔和權(quán)威。

學(xué)者當(dāng)以真學(xué)問行世,以淡泊名利立世。居高聲自遠(yuǎn),用不著來歷不明的“洋院士”頭銜加持。

(來源:北京晚報(bào))

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁