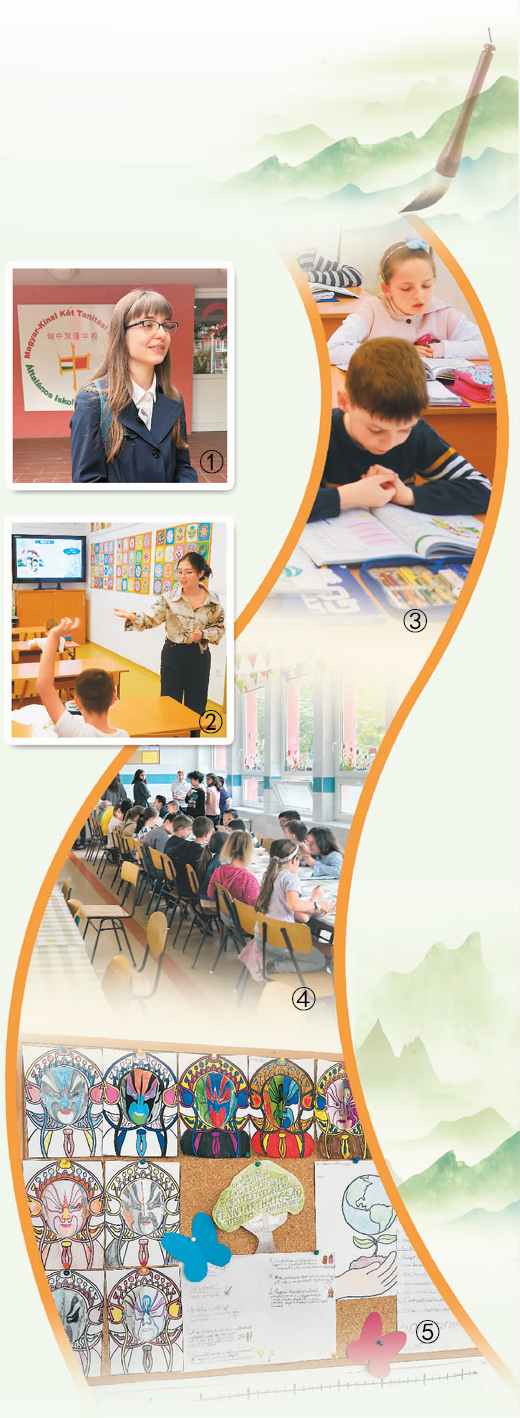

圖①:剛從高考考場出來的多麗娜。

圖②:匈中雙語學校中文老師阮文英正在給二年級學生上課。

圖③:匈中雙語學校學生正在專心學習中文。

圖④:匈中雙語學校學生在食堂用餐。

圖⑤:四年級教室里,掛著學生們自己動手制作的京劇臉譜。

“來,同學們,給他們幾個老外展示展示!”教室里,一個匈牙利當地小男孩用流利的中文張羅著大家來到筆者一行人前面。

這讓人忍俊不禁的一幕,發生在匈牙利匈中雙語學校,位于其首都布達佩斯。

匈中雙語學校成立于2004年9月,是中東歐地區第一所同時使用所在國語言和中文教學的公立全日制學校。建校近20年來,學校培養了一批又一批熟悉和熱愛中國文化的學生,在中匈兩國間架起了友誼的橋梁。

近日,筆者走進匈中雙語學校,在距離北京7000多公里的地方,聽師生們暢談學習中文、愛上中國的故事。

“我們感到非常驕傲”

一個大大的“中”字,掛在匈中雙語學校門前。“中”字的兩個方框里,一邊是匈牙利國旗,一邊是中國國旗。校門兩側立著兩尊漢白玉石獅。

走進教學樓大廳,靠墻的櫥窗內擺放著2009年時任國家副主席的習近平來匈中雙語學校考察時與師生們的合影,旁邊是2023年年初習近平主席給匈中雙語學校學生的復信。匈中雙語學校校長埃爾代伊·蘇珊娜說:“把合影和復信放在教學樓大廳,是因為我們感到非常驕傲。習近平主席長期關心學校的發展,并鼓勵同學們做傳承發展匈中友好事業的使者。”

2004年建校之初,蘇珊娜就開始在這里工作了,2009年起擔任學校校長,親眼見證了學校的發展,也見證了在兩國政府及各界人士的支持下,學校教學資源越來越豐富,很多學生有機會到中國走一走、看一看,也有很多學生到中國的大學繼續深造。

匈中雙語學校剛開始僅有4個年級。隨著學校規模不斷擴大,目前提供從小學到高中的課程,共有12個年級、20個班,在校學生500余名。學校老師約60名,其中中國老師16名。2004年,匈中雙語學校成立并開展教學工作。從初期的100名學生到現在的500多名學生,越來越多的匈牙利學生選擇學習中國語言文化,不少優秀學子考入了中國高等學府。

5月8日,筆者來到匈中雙語學校這天,恰逢匈牙利高考結束。考生們完成重任,有說有笑地走出考場。其中一個女孩中文特別流利。

“我叫多麗娜。”她介紹自己,“學習中文12年了。今年9月,我要去北京大學上學啦。”

多年刻苦學習后,今年18歲的多麗娜中文發音已經很接近母語水平。此前,她曾于2021年參加過第十四屆“漢語橋”世界中學生中文比賽,并榮獲二等獎。

多麗娜說,最早開始學習中文,是爸爸媽媽的主意,但是父母并沒有強求。父母也給妹妹報了中文課。結果,姐妹兩人都喜歡上了這門語言。

“2018年,12歲那年,我第一次去中國,到了廣州。”多麗娜回憶說,“那一次中國行,給我留下深刻的印象。從那時候起,我就經常參加中國文化活動還跟大家一起過中國節日,還會在學校參加詩歌朗誦之類的活動,親身體驗中國文化的美妙。”

2023年,多麗娜再次來到中國。這一次,她和妹妹一起到了北京、深圳和洛陽。

“中國的歷史很厚重,總有那么多東西可以學。”如今的多麗娜,說起中國文化滔滔不絕。她介紹,自己很喜歡茶文化,也很喜歡讀中國歷史,尤其是唐朝歷史。多麗娜希望到了中國之后,可以見到一些專家,請教有關歷史的問題。

出色的中文能力,讓多麗娜可以在中國的網絡平臺“無障礙”追劇。“現在最喜歡的是《偷偷藏不住》。”說完她不好意思地笑了出來。

一堂小學二年級中文課

伴隨著中文歌曲《小蘋果》的歡快旋律,十幾個匈牙利當地小學生在教室里跳起舞。講臺前的空地上,這群七八歲的匈牙利孩子們十分活潑,蹦蹦跳跳。

又唱又跳的課前熱身后,孩子們坐下來。來自中國湖南的95后中文老師阮文英走到教室前。

“你們好!”

“您好,阮老師!”

師生大聲打招呼后,這堂二年級的中文課就正式開始了。這節課的主題,是用中文介紹不同的職業。

大屏幕上,出現了一張又一張不同的職業畫像。在阮文英引導下,孩子們紛紛舉手搶答,“律師”“商人”“醫生”……

“多多,請你來回答一下這個問題。圖片中的小朋友,他的家里有幾口人?他的爸爸做什么工作?”阮文英指向一個名叫克里斯多的小男孩。

克里斯多用中文回答:“老師,他的家里有四口人,他的爸爸是經理。”

教室里,不少孩子的父母都曾與中國有過工作往來,他們看到了中文對于孩子未來發展的重要性。比如,學生肯迪的父母此前在上海工作過。

這些父母對孩子的中文學習非常支持。讓阮文英印象很深的是,學生沃克的父親與孩子一起來學校上課,一段時間后,沃克父親發來一個長達21頁的文檔。其中,用匈中雙語記錄了這段時間以來每一課學過的詞句。

“我叫沃克,我2015年出生,我的生日是6月23號,我今年8歲了,我家有四口人,爸爸、媽媽、哥哥和我,我(家)的電話號碼是……”文檔里,事無巨細地展示著一次次的學習成果,每個漢字下面都標注了漢語拼音。

對于阮文英來說,中文教育有很多種方式。

比如課前跳舞環節。因為教的是一到四年級的低齡學生,如果一味教授語言會比較枯燥,她便想到了引入當下中國比較流行的歌曲。今年5月12日母親節這天,她帶大家學了《世上只有媽媽好》;這個春天,兒歌《小燕子》時不時在課前響起。

對于中國,孩子們也有自己的憧憬。阮文英說,孩子們最喜歡的就是大熊貓。“很多次課前,他們都會問,老師我們可以看大熊貓嗎?既然他們這么喜歡,我們就組織畫了很多次大熊貓,各種形態的都畫過,但孩子們就是樂此不疲。”教室里,掛了許多幅大熊貓圖畫。

還有一種親近中國的方式是起中文名。阮文英說,她會在孩子們的第一堂課就為大家起好名字,起名的原則是根據匈牙利名字適當音譯,再輔以對孩子們的美好祝愿。比如,克里斯多之所以叫“多多”,“首先是音譯,其次還希望他以后學到的漢語多多”。

這已經是阮文英第二次來到海外從事漢語教學工作。她說,受會很多門語言的爺爺影響,自己從小就非常喜歡語言,于是選擇了漢語國際教育作為自己的專業。讀大四時,她就以志愿者身份去了非洲加納的孔子學院教漢語,回國工作一段時間后,發現自己還是很喜歡教外國人學漢語,于是選擇來到匈牙利。

如今阮文英既是孩子們的阮老師,又將中國文化帶到了匈牙利朋友們身邊。只要周末有時間,她就會邀請朋友一起去吃中國美食,她發現春卷、餃子、炒面很受大家歡迎。“然后他們可能會進一步想了解為什么中國人春節要吃餃子,我就介紹,這是一種習俗,意味著團圓。”

“中文會為女兒打開一扇門”

如今,中文已被納入匈牙利的國民教育體系。匈中雙語學校大門外,一位正在等孩子放學的家長,向筆者解釋了為何送女兒來學習中文。他叫拉波薩·佐爾特,是匈牙利一家公司的高管,女兒已經在匈中雙語學校讀到三年級,老師給她取了一個好聽的中國名字叫林夕。

佐爾特說,自己太太是泰國人,所以他一直對亞洲文化很感興趣。他覺得,中國是一個大國,有著很好的經濟發展前景。

“我覺得,中文會為女兒打開一扇門。在匈牙利,懂中文的人未來一定有很好的發展,很好找工作,因為那么多的中國公司都來到了這里。這是對女兒未來最好的選擇。”佐爾特說。

蘇珊娜介紹,對于匈牙利學生來說,中文是一門很有挑戰性的語言,學習起來很難,但是語言是國與國之間交流的重要工具,在匈中兩國交流過程中,無論在政治、經濟、文化還是教育等各領域,中文都起到非常關鍵的作用。“我們學校的孩子既能學習匈牙利語,又能學習中文,他們可以更好地做匈中友好事業的使者。”

為了更好地教授中文、傳播中國文化,匈中雙語學校做了很多努力。

這些年來,匈中雙語學校舉辦了豐富多彩的文化活動,讓家長和社會各界也參與進來,如面向家長開設中文班,并在中國傳統節日組織“中文開放日”,鼓勵學生和家長一起參加茶藝、剪紙、燈籠制作等文化活動。家長們對這些活動也非常感興趣,阮文英說,一次公開課后,學生沃克的父親握著她的手說:“謝謝你來這里,謝謝你選擇匈牙利。”

比如,在茶藝課上,包括多麗娜在內的許多學生都收獲了一門全新的愛好。對于新考入匈中雙語學校高中階段的學生,學校會根據他們的語言水平,分成初、中、高三個等級的中文教學班,茶藝課是中級班的特色課程。自2016年學校設立茶室以來,不少學生在這里學會選茶、洗茶、泡茶、敬茶,愛上了茶的香氣和中國文化的韻味。

交朋友,也是學校里很重要的“課外活動”。

蘇珊娜說,除了匈牙利學生,學校也招收中國學生。她認為,匈中兩國的孩子學在一起、玩在一起,不僅能鞏固課本上的知識,也能加強日常交流,結下深厚的情誼。

平日里,學校的中國老師和匈牙利老師的關系非常融洽,師生關系也非常親密。大家一起慶春節、鬧元宵、過端午,不僅學習語言,也舉辦豐富多彩的藝術和文化活動。

“小使者”越來越多

習近平主席去年初在復信中強調,中匈都有著悠久的歷史和燦爛的文化,兩國人民傳統友好,人文交流日益密切。歡迎你們高中畢業后到中國讀大學,也希望越來越多的匈牙利青少年喜歡上中文、學習中文,有機會到中國走一走、看一看,更多地了解當今中國和中國的歷史文化,努力做傳承發展中匈友好事業的使者。

如今,這樣的“小使者”越來越多。

在匈中雙語學校圖書館,多麗娜的妹妹、八年級的丹麗娜向筆者展示了一段中文繞口令。“四是四,十是十,十四是十四,四十是四十……”

隨后,是一段柳宗元的《小石潭記》。“潭中魚可百許頭,皆若空游無所依。日光下澈,影布石上,佁然不動;俶爾遠逝,往來翕忽,似與游者相樂。”

今年14歲的丹麗娜,在2022年獲得了第二屆“漢語橋”世界小學生中文秀歐洲冠軍。已經學習中文10年的她,如今已經有一口流利的普通話。小時候,她被爸爸媽媽送來學中文,如今在每周20小時的中文課里,她找到了自己的樂趣。

2023年,丹麗娜到中國看到了天安門廣場、頤和園、長城、龍門石窟等等。她驕傲地發現,中國人對于她流利的中文十分驚訝,很多人來找她合影。

丹麗娜憧憬著,自己以后可以考上清華大學,這樣家里就有北大、清華兩個學校的學生了。“我看過清華大學的照片,校園真的很美麗。”

與姐姐不同,丹麗娜特別喜歡中國文化里的功夫,尤其喜歡少林功夫,“我覺得動作特別帥”。

多年學習中文的經歷對丹麗娜來說很特別。“我感覺自己和同齡人不太一樣,因為會說中文的外國人并不多,這也為我今后的工作和生活提供了更多、更好的機會。”(來源:人民網-人民日報海外版)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁