仲夏時節,萬木蔥蘢。6月22日至24日,27名來自安哥拉、博茨瓦納、烏干達、贊比亞等非洲國家的記者采訪榆林,多方面了解榆林,記錄榆林,以親身感受向國際社會生動呈現中國式現代化的榆林實踐,全面真實展現榆林這座活力城市。

點贊榆林治沙模式

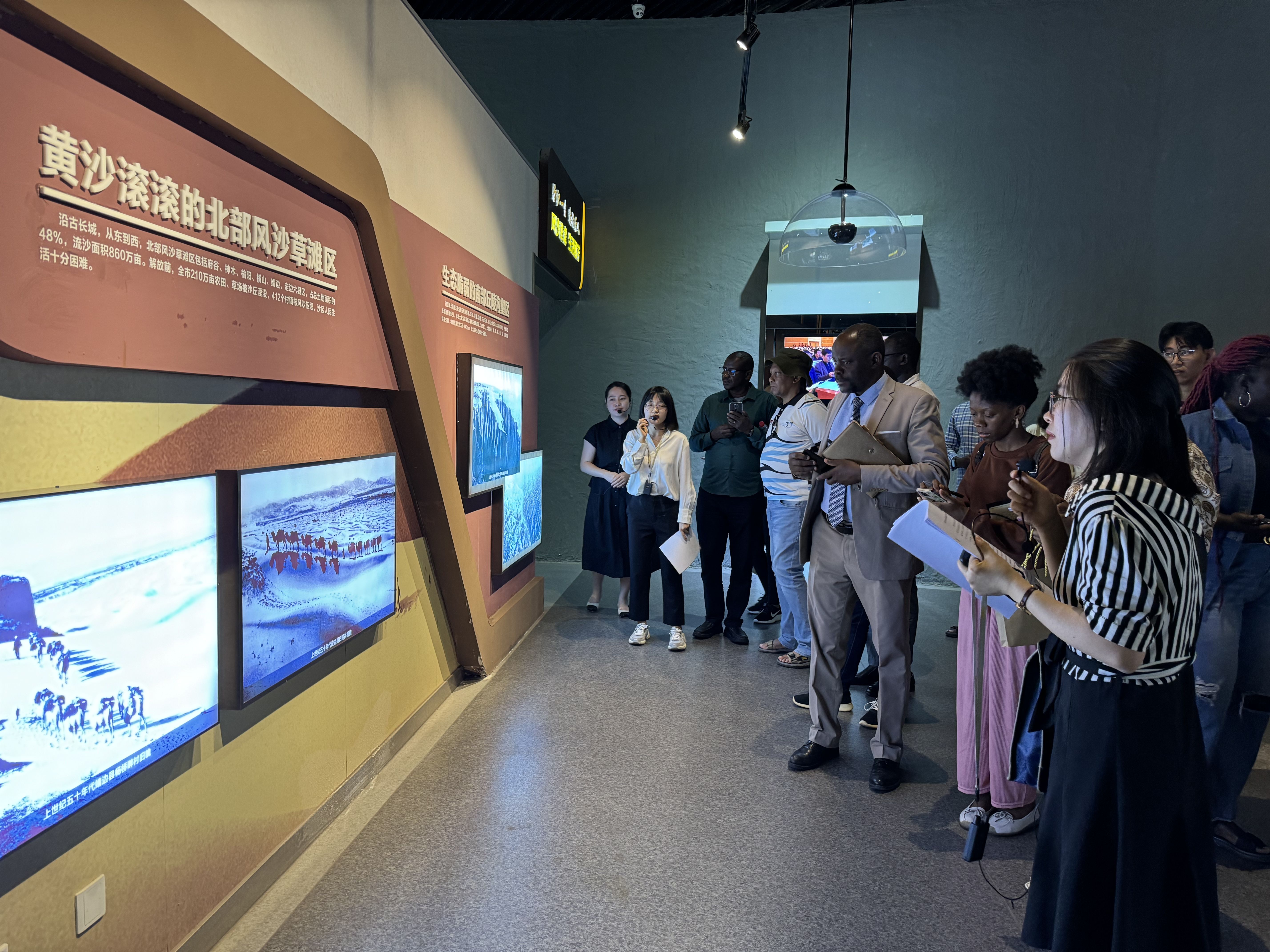

外媒記者一行走進榆林林業展覽館,認真聽取介紹,觀看歷史鏡頭、動植物標本、文獻資料。“榆林治沙造林的水源從哪里來?”“退耕還林是怎么實施的?”他們一邊參觀,一邊詢問。在展廳4D影院,通過逼真的影院效果,外媒記者進一步身臨其境的感受毛烏素沙地的變遷及生態環境改善后的大美榆林。

在榆陽區小紀汗林場萬畝樟子松基地,外媒記者紛紛拿起手機拍攝,記錄這一壯觀的場面。

外媒記者一行還走進陜西省治沙研究所,在座談會上,聽取了陜西省治沙研究所黨委書記石長春作的榆林治沙的實踐探索與精神傳介紹,了解了榆林人民“南治土,北治沙”的偉大征程。

來自中非《中非晨報》的記者于連·貝拉看到榆林治沙很有經驗,想把榆林的治沙經驗進行報道,分享到非洲地區。

贊比亞國家通訊社的記者琳達·穆佩莫,對榆林沙地變農田的做法很感興趣,打算把這個方法分享給自己的國家。

貝寧《外交標簽》雜志的記者赫爾伯特-拉貝爾·阿喬維為中國治沙的模式點贊,他表示,榆林是在對環境友好的基礎上進行治沙,同時發展經濟,他也為榆林人民“不畏艱難、勇于拼搏、矢志不渝、開拓創新”的榆林治沙精神點贊。

領略特色陜北文化

《走西口》《趕牲靈》《山丹丹花開紅艷艷》等一首首陜北民歌,由多個國家的人在陜北民歌博物館唱響,在陜北民歌手的引領下,外媒記者跟著旋律“吼”起來。

來自剛果(金)《精英論壇報》的記者特里西亞、赤道幾內亞《真實赤幾》雜志社的記者阿瓦、安哥拉《安哥拉日報》的記者阿爾明多·佩雷拉現場分享了自己國家的歌曲。音樂相逢,擁抱世界。

陜北民歌博物館講解員在講到陜北秧歌時,外媒記者手拿彩扇,跟著鬧秧歌的老師扭起來,現場一片“嗨”樂。

嘹亮豪邁的信天游,熱烈奔放的大秧歌……榆林非遺薈萃,讓外媒記者大開眼界。

在榆林渡渡美術館內,毛里求斯廣播公司的記者阿斯塔沙瑪·奇塔蒙很是激動,“沒想到在遙遠的中國,竟然有以我們國家的渡渡鳥命名的美術館。”榆林渡渡美術館取名于世界上最后滅絕于毛里求斯島上的渡渡鳥,希望從渡渡鳥滅絕的歷史里,喚起人們對美好的向往,對生命的敬畏和保護。阿斯塔沙瑪·奇塔蒙還現場采訪了榆林渡渡文化有限公司董事長王小平,她要回去做相關報道。

陜北民俗博物館里,外媒記者邊走邊看邊記錄,生存之本、鄉土之味、黃土之裳、生活之居等各個展區,讓外媒記者了解了陜北民俗文化,了解了陜北勞動人民對生命存在和延續的追求。

外媒記者一行還參觀了算盤博物館,游覽了古城步行街、鎮北臺,一路贊不絕口。

盧旺達“時間”網的記者太奧菲爾·尼伊特格卡拿著相機一直在拍攝,定格在榆林的不同瞬間,他想把在榆林所看到的一切回國后分享。“這幾天參觀的博物館讓我感受到了榆林深厚的歷史文化底蘊,也了解到榆林傳統的習俗,這些博物館傳承著歷史,我受益良多。”

期待未來多方合作

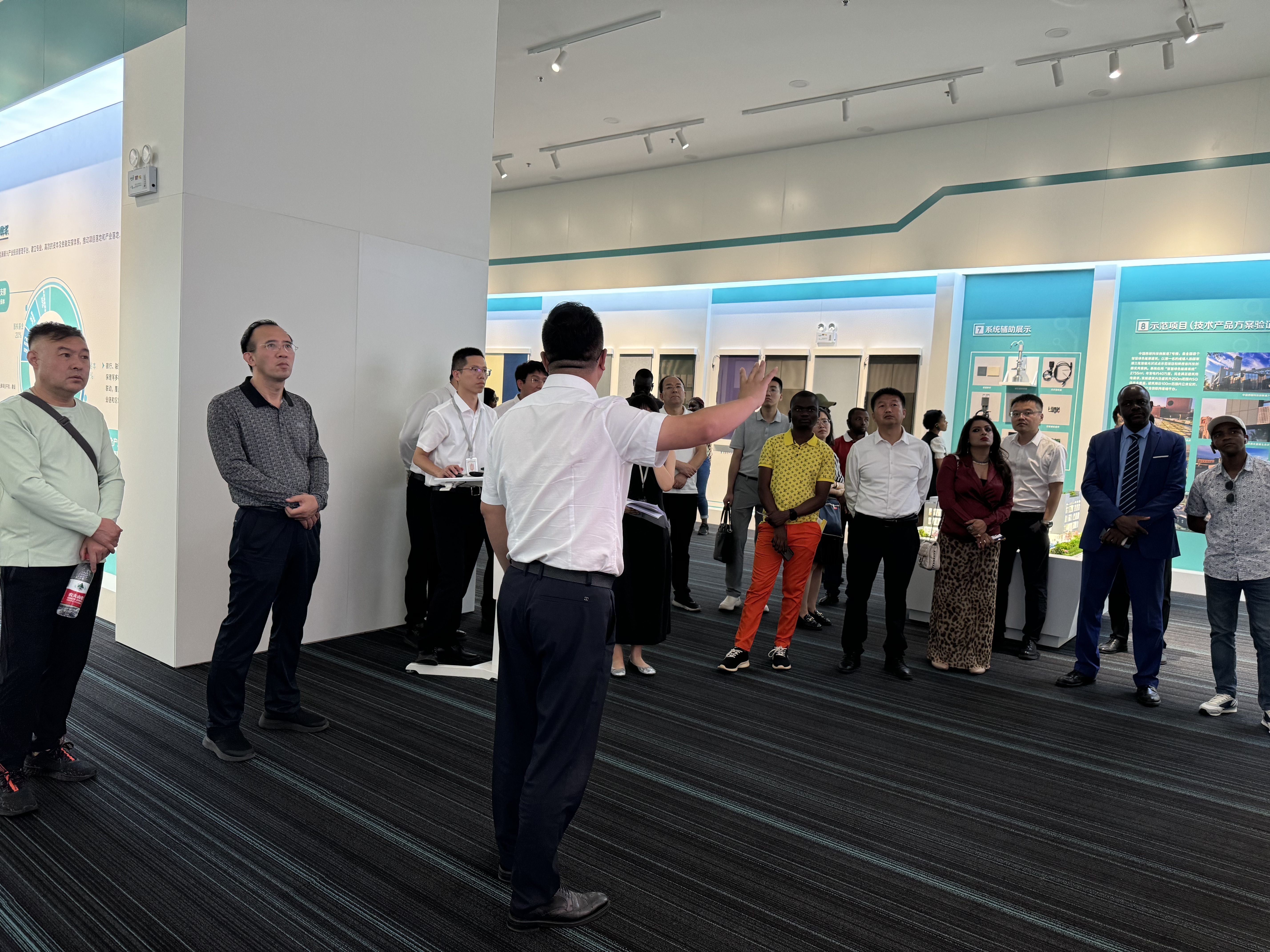

在榆林經開區規劃展廳,外媒記者聽展廳講解員講述一塊煤如何變為一滴油。

“企業如何落實‘雙碳’目標?”莫桑比克通訊社記者賽爾薩·若昂在陜煤集團榆林化學公司提問。陜煤集團榆林化學瞄準世界前沿技術,促進新能源耦合發展,提升煤炭轉化經濟效益,源頭減碳、中間降碳、末端固碳,推動煤化工產業實現高端化、多元化、低碳化發展。賽爾薩·若昂表示榆林能源化工全產業鏈低碳化發展之路可以借鑒。

外媒記者一行還走訪了科創新城清安優能榆林有限公司、高新區遠景項目。馬拉維國民出版集團的蘇茲戈·奇泰特希望未來國家有機會能和榆林在相關領域開展合作。

這趟榆林行,外媒記者表示收獲頗豐。

“這幾在榆林,我收獲很多,雖然在此之前我在網上有所了解,但是來了之后發現這里比我想象的更美。”納米比亞《密友報》記者烏阿瓦澤·坎古阿希維說。

“榆林加強與‘一帶一路’沿線國家互動合作,這也為我們未來的合作奠定基礎,不管是在環保領域還是其他清潔能源領域的發展,我們都期待有所合作。”毛里求斯廣播公司的記者阿斯塔沙瑪·奇塔蒙表示。

阿斯塔沙瑪·奇塔蒙希望以后有機會可以再來榆林。“我們這次來到中國后,真的讓我感到很震驚,每天都有不同的驚喜,人們非常熱情友好,中國致力于創新和高質量發展,政府還提出了共同愿景,之后我將通過我們國家的媒體,向人們講述在中國的所見所聞,比方說這次來到陜西,來到榆林,會把基礎設施建設,創新發展,以及人們的生活方式都會分享給我們國家的人民,我們與中國人民建立了親如兄弟姐妹的深厚情誼,未來我們一定還會再見。”

來源:榆林發布

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁