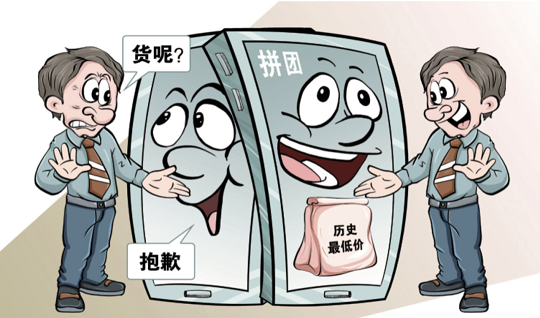

有一種無奈,叫平臺自動顯示“已確認收貨”,你等的貨卻遲遲不見來。據《法治日報》報道,有消費者反映,很多人都遭遇過拼團團長卷款跑路、維權無門的情況,記者隨后的調查證實了這一點。

線上拼團,“拼”的是實惠。該模式往往采取預售制,即團長發起開團,成團后再由團長制作,或向上線賣家、廠家下單。對商家而言,以銷定產可以節省倉儲成本,有效降低經營風險。對消費者來說,“以量換價”也有望帶來更高的性價比。

然而,會“拼”不一定贏。由于發貨周期長、參與門檻低,若是監管不到位,其不確定因素反而會被放大。此前就有聲音指出,“預售制”對商家的好處顯而易見,對買家卻難言公平。再者,某種程度上,拼團本身也會帶來新的信息差,團長、商家和平臺,都可能構成套路中的一環:比如,團購是真的,低價是假的,供應鏈的魚龍混雜,也讓拼團變了味。再比如,團長聲稱要提前確認收貨,才能提現下單,上演變相集資、“人去財空”的戲碼,不僅侵犯消費者權益,也破壞了市場秩序。更有甚者,以拼團之名“拉人頭”,拆東墻補西墻,用后加入用戶的錢“獎勵”給前面用戶,本質上是一種“龐氏騙局”。

個人拼團亂象叢生,個別平臺難辭其咎。要知道,部分消費者之所以“入坑”,正是看中了這道“關口”:一方面,平臺有“擔保交易”的機制,以保證貨款安全;另一方面,萬一需要維權,還能向平臺申請退款。殊不知,這種外在約束也會“失靈”。有消費者發現,在付款界面一個很隱蔽的角落里,寫著平臺的免責聲明,“支付后資金將進入對方賬戶,平臺所產生的交易默認不支持7天無理由退款(具體規則由團長確認),涉及售后相關問題需要咨詢下單的團長……”且不說這種“免責”在法律上有多少效力,既然是“聲明”,它做到“充分告知”了嗎?

市場經濟應是法治經濟。無論現售還是預售、“單賣”還是“拼團”,無論什么形式的交易,都沒有例外。今年4月,最高人民法院發布審理預付式消費民事糾紛案件司法解釋(征求意見稿)時,針對備受關注的“卷款跑路”,就明確指出,若構成欺詐將承擔懲罰性賠償責任,這一鮮明表態提高了違法成本,形成了震懾效應。也有專業人士指出,從根源上解決預付式消費的維權退費難問題,還要通過進一步監管來確保消費者預交的資金安全。對此,相關部門不妨完善相關規則,強化平臺的主體責任,降低消費者維權時的舉證難度。

一句話:購物可組“團”,不可下圈套;實惠誠可“拼”,警惕不能“懈”。

(來源:南方日報)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁