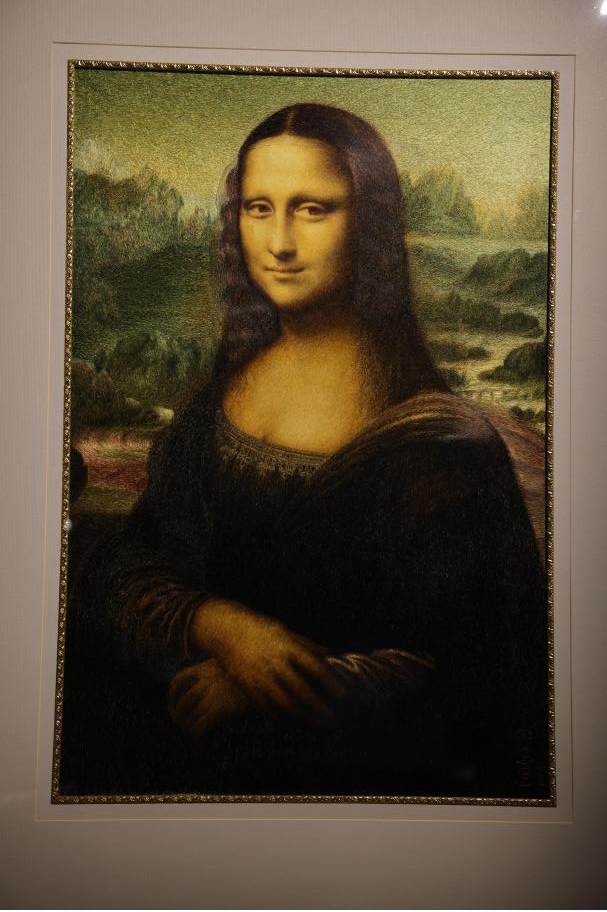

在巴黎市中心的裝飾藝術博物館內,一幅蘇繡版本的《蒙娜麗莎》與隔壁盧浮宮博物館里的達芬奇名作相映成趣。多年前,國家級非物質文化遺產代表性傳承人姚建萍用針線還原了油畫中細膩的人物神態和復雜的光影轉換,同時賦予了這幅作品夢幻而神秘的東方氣質。如今,這幅作品跟隨“新生萬物——中國非遺與當代設計展”來到法國,向海外展現中國非遺的精湛技藝和無限可能。

蘇繡版本的《蒙娜麗莎》正在巴黎市中心的裝飾藝術博物館內展出,與隔壁盧浮宮博物館里的達芬奇名作相映成趣。(主辦方供圖)

非物質文化遺產體現著人類的創造性勞動。本次展覽聚焦中國非遺技藝與現代設計的創新碰撞,由陽光媒體集團和中國國家品牌網聯合主辦,于7月6日正式揭幕。展廳以“金木水火土”五行概念為線索,在對應單元展出花絲鑲嵌、木作竹編、制茶、釀酒、陶瓷、紡織刺繡等手工藝創造。近百件展品中不僅包含古老的中國非遺工藝品或仿古作品,還大量展現當代中國設計師新穎前衛的設計理念和杰作。

運用花絲鑲嵌等技藝復刻的明萬歷金絲翼善冠、融入非遺盤扣工藝的西式風格純白重緞禮服、用以體驗中國古建筑營造技藝的榫卯積木、采用現代簡潔設計語言創作的犀皮漆書桌……穿梭在古今交錯的中國手作工藝品之間,法國設計學院主席安妮-瑪麗·薩爾蓋伊不禁為中國人的創造力“點贊”。“創造是一種實用之美。”她感嘆道,“中國設計師用現代化的語言呈現古老的非遺技藝、為明天的生活服務,從而讓先人的智慧結晶成為永恒。”

圖為在“新生萬物——中國非遺與當代設計展”的“土”展區展出的晉江紡織服裝。(主辦方供圖)

頗具“動感”的展陳方式是本次展覽的“點睛之筆”,現場擺脫以往非遺和設計展以靜態產品為主的展陳模式,大量采用多媒體、人工智能等形式,呈現沉浸式、互動式的活態展覽。例如,利用蘇繡交互程序《骷髏幻戲圖》演示完成該作品時的針法運動軌跡,播放古代畫作《唐人宮樂圖》《蘭亭修禊圖》的動畫來展現中國古人生活中的飲茶文化,現場還設有茶藝、漳州木版年畫等互動體驗活動。

法國民眾弗蘭克·貝奈姆表示,這次展覽讓他發現了中國文化的更多側面。“現場的科技手段展現了非遺技藝與古代和現代生活的聯系,也讓人讀懂了中國人的生活情趣和生存智慧。”

圖為在“新生萬物——中國非遺與當代設計展”的“水”展區展出的福鼎白茶和《唐人宮樂圖》動畫。(主辦方供圖)

“這種表現方式讓觀眾能夠了解中國非遺背后的自然和人文環境、創作的過程和承載的生命情感。”本次展覽聯合策展人、陽光媒體集團董事長楊瀾解釋說。談及辦展初衷,楊瀾表示長期從事國際文化交流的她一直“心有不甘”,因為很多人認為“中國制造”等同于大規模的工業化復制,甚至認為中國缺少原創,但事實并非如此。

“中國新一代的設計師正在崛起,他們師古但是不拘泥于古,以開闊的視野和多元化的表現手法,在當代語境中進行個性的表達,打造新的生活美學,也重新定義中國創造。我希望通過中國非遺和當代設計,展現中國當代的原創能力,這也是中國從制造大國變成創新和創造大國這一過程的國際化表達。”她表示。

圖為展覽聯合策展人、陽光媒體集團董事長楊瀾與運用花絲鑲嵌等技藝復刻的明萬歷金絲翼善冠。(主辦方供圖)

作為最早加入聯合國教科文組織《保護非物質文化遺產公約》的國家之一,中國高度重視非遺保護和傳承,近年來頒布實施了《非物質文化遺產法》,建立健全非遺保護傳承制度體系,探索傳統非遺連接現代生活的路徑,涌現出大量針對非遺等傳統文化的創造性轉化成果。

中國駐法國大使館文化處參贊王茵在展覽現場表示,今天的展覽集中展示了中國的非遺保護、傳承和創新成果,通過當代設計讓古老的傳統技藝“煥發新生”,在巴黎奧運會舉辦前夕,向來自世界各國的參觀者展示中國非遺的生命力、中國設計師的創造力和中華優秀傳統文化之美。作為2024年中法文化旅游年項目,相信本次展覽將進一步密切中法人文交流,成為中法建交60周年獨具特色的文化注腳。

(來源:新華絲路)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁