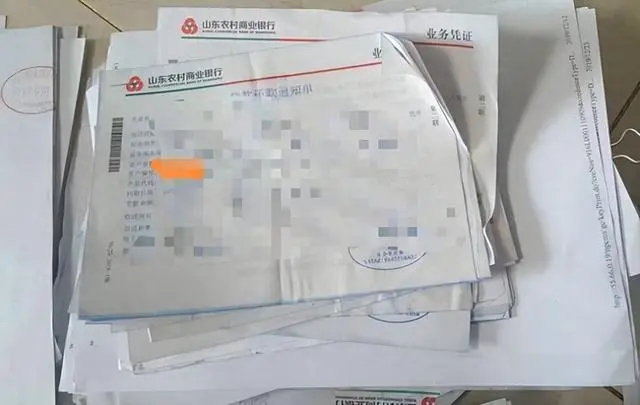

近日,山東省沂南縣的王先生向澎湃質量觀投訴平臺反映,沂南縣農商銀行湖頭支行把含有用戶信息的賬單等材料,未經處理后當作廢品賣掉。(7月9日 澎湃新聞)

從王先生提供的證據來看,這些銀行單據時間跨度從2017年至2020年,涉及個人信用報告、貸款授信卡、抵押合同等多種文件,每一份都載有客戶的詳細個人信息。這些信息的泄露,無疑給客戶帶來了潛在的財產和人身安全風險,也可能導致身份盜用、電信詐騙等一系列連鎖反應,其后果之嚴重,不言而喻。

沂南縣農商銀行對此回應,正在調查核實,并承諾一旦查實違規行為,將依法依規進行處置。這樣的表態,雖然體現了銀行對問題的正面應對,但不禁讓人質疑,為何直到被公開曝光,才開始著手調查?尤其值得注意的是,王先生聲稱去年就已經向銀行反映過類似問題,但未能得到滿意的處理結果。若屬實,則不僅暴露出銀行在信息管理上的漏洞,更折射出內部監督機制的失效。

當下,隨著科技的進步和信息的數字化,數據安全的重要性日益凸顯,特別是在金融領域,客戶信息的安全直接關聯到銀行的信譽和社會穩定。金融機構必須建立健全的信息安全管理體系,從源頭上加強對敏感信息的保護,包括但不限于定期審查數據處理流程、提升員工信息安全意識、建立嚴格的信息銷毀機制等。

監管機構也應加大對金融行業數據保護的監督力度,對違規行為實施嚴厲處罰,形成足夠的震懾力。同時,提升公眾對個人信息保護的意識,鼓勵公眾在遭遇信息泄露時勇于維權,共同構建一個安全、健康的金融生態環境。

沂南縣農商銀行事件是一個深刻的教訓,提醒我們個人信息保護任重道遠。在追求效率和便捷的同時,絕不能犧牲安全的底線。只有通過制度完善、技術升級、公眾教育等多管齊下,才能有效防范類似事件的再次發生,守護好每一位公民的信息安全。

(來源:紅網)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁