在奮進中發展,在改革中新生。

中國要前進,就要全面深化改革開放。

這是歷史的回聲,更是時代的號角。剛剛閉幕的黨的二十屆三中全會,鮮明宣示了將改革進行到底的堅定意志,更明確提出要穩步擴大制度型開放,深化外貿體制改革,深化外商投資和對外投資管理體制改革,優化區域開放布局,完善推進高質量共建“一帶一路”機制。

楊凌作為國家級農業高新技術產業示范區,勇擔國家使命,充分發揮農業科技優勢和農業自貿片區貿易便利,積極借助中歐班列的貿易大通道,加快構建從產能合作到技術輸出、糧食運輸和金融支撐的跨國農業全鏈條發展體系,全力保障糧食供應安全。

打造境外農業園區

延伸跨境農業產業鏈

哈薩克斯坦地廣人稀,是世界上最重要的糧食生產國和小麥出口國,但由于廣種薄收以及缺乏先進農業技術和設備,農民真正種田的不多,每年約有三分之一的農田閑置。

每年春季,都是中亞國家的春小麥播種的時候。4月5日—11日,楊凌現代農業國際合作有限公司特聘專家、西北農林科技大學教授馬永清在哈薩克斯坦阿拉木圖農業科技示范園為當地春小麥的前期播種工作做技術指導。

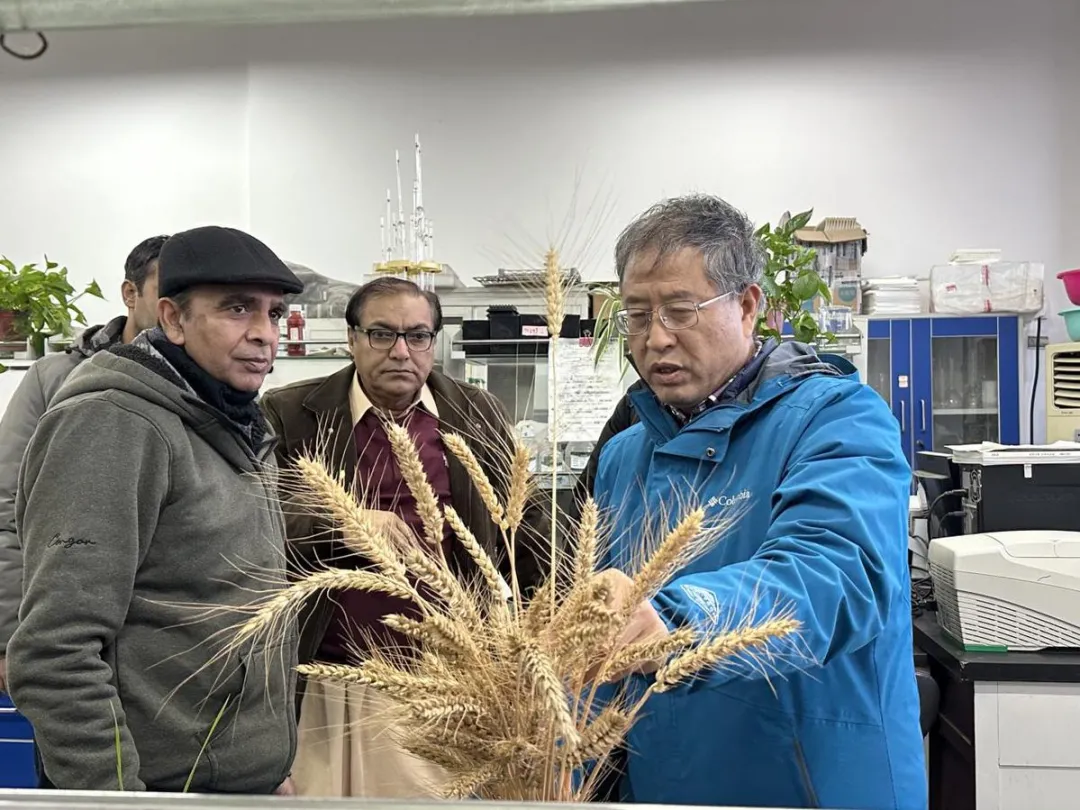

“大麥品種西引3號和34-9大麥每公頃產量超過4噸,比當地品種產量2噸/公頃,翻了一番。”西北農林科技大學張正茂教授將小麥品種引入當地種植,最終在當地人眼里不能種糧食的地方種出了糧食,并且比當地肥沃土地的小麥產量還要高。

“我再也不用為種什么發愁,也不用擔心糧食賣不上好價錢了。”鮑爾江就是哈薩克斯坦北哈州的一位農場主,擁有2萬公頃土地,從前經常為糧食沒銷路、賣不上好價錢發愁。如今,鮑爾江逢人便夸“訂單農業”的好。

鮑爾江所說的“訂單農業”是楊凌通過在絲路沿線國家布局建設現代農業示范園區,采取“持股不控股”和“訂單農業”“訂單收購”的新型合作形式,由農業企業與當地政府和農民成立農業合作社和專業公司,實現了土地、技術、資本等多種資源融合。由中方負責提供優質種子和田間管理技術,園區所在國負責原糧種植、收割等,原糧產出由中方企業進行統一收購。

不止在哈薩克斯坦,近年來,楊凌示范區以企業為主體,以市場為導向,在吉爾吉斯斯坦等絲路沿線國家布局建設了10個現代農業示范園區,打造農業跨境產業鏈和產業集聚區,既幫助當地農民增收,又保障了糧食產量和質量安全。

加強農業體系推廣

提升跨境農業價值鏈

“2022年一年時間,我在中哈農業科技示范園種下的春小麥種子,有4個品種表現突出,比如西農10號較當地品種增產28.6%,西農12號增產超過20%。”西北農林科技大學研究院張正茂一邊在麥田里忙活一邊說:“我現在正在育種的高代小麥,具有抗旱、抗寒等性狀,隨后將在哈薩克斯坦開展種植試驗。”

像張正茂一樣,西北農林科技大學的數位專家,仿若“候鳥”一般,近年來經常往返于哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等國,幫助解決制約當地作物產量、質量提升的關鍵技術問題,把旱區農業致富的金種、科技的火種播在中亞,用實干譜寫屬于農業科技工作者的“西行漫記”。

2016年11月,西北農林科技大學發起成立“絲綢之路農業教育科技創新聯盟”,并以此為平臺,先后與哈薩克斯坦的國立農業大學、賽福林農業技術大學,吉爾吉斯斯坦國立農業大學,塔吉克斯坦國立農業大學,烏茲別克斯坦塔什干水利與農業機械工程大學等11所中亞大學建立深入合作關系。

楊凌示范區依托西北農林科技大學科教優勢,圍繞區域農業發展共性問題開展科學技術研究和人才培養,與相關高校共建海外科技示范園,開展良種繁育、品種技術試驗示范和推廣,突出高效農業節水技術、水肥一體化管理技術、土地沙化治理和鹽堿地改良技術等合作。

“我們與賽福林農業技術大學、北哈州國立大學合作篩選了一批優良品種,其中小麥試驗最高增產60%,一般也在20%~30%。”西北農林科技大學副校長羅軍表示。今年以來,在境外新增試驗試種小麥、玉米等作物6500多畝。截至目前,10個境外農業科技示范園區累計推廣傳播優良品種和高效栽培技術110多個,示范輻射面積達3000多萬畝。

優化糧食供給模式

暢通跨境農業供應鏈

北哈州農場主鮑爾江沒想到,有朝一日,自己種植的小麥會跨越3000多公里,乘車“中歐專列”登上陜西人民的餐桌,成為人們愛吃的各種面食。

雖然是世界上小麥重要的生產國和出口國,但是由于運輸成本和交易成本較高,哈薩克斯坦出口到我國的小麥少之又少。

作為國家首個農高區,楊凌示范區充分發揮農業科技優勢和唯一的農業自貿片區的貿易便利,積極借助中歐班列的貿易大通道,加快構建從產能合作到技術輸出、糧食運輸和金融支撐的跨國農業全鏈條發展體系,形成了種植、收購、加工、物流、銷售一條龍的全產業鏈,助力優質糧油成品、半成品進口。

2016年,中哈愛菊農產品加工園區破土動工,總占地面積5000畝,擁有倉容5萬噸糧庫和4條鐵路專用線,并與哈薩克斯坦20多個農場主簽訂了“訂單農業”合作協議。

建成后的哈薩克斯坦愛菊農產品物流加工園區,內可輻射北哈州乃至周邊數百公里其他州,外可連接西西伯利亞平原優質農產品產地,進口俄羅斯、烏克蘭等周邊國家優質小麥、油菜籽等原料。

與此同時,讓“訂單農業”合作模式效應進一步升級的是中亞班列“長安號”的開通,它不僅縮短了運輸距離,更是提高了運輸效率。鮑爾江的小麥在北哈州豐收后,經過“長安號”10天的運輸,在中國西安浐灞生態區主食產業化基地完成3天的加工和相關檢驗程序后,即可進入商超,登上老百姓的餐桌。

金融活水也成為必不可少的要素。楊凌示范區主動聯系對接,不斷加強農業金融支撐,健全跨境農業服務鏈,人民銀行西安分行在全國首創了跨境貿易金融新模式—“央行·跨境票據通”,探索出創新農業保險“走出去”模式,為跨境農業高質量發展注入新動能。

“這項業務大大降低了我們企業的融資成本,更有利于我們企業做大做強。”愛菊集團相關負責人說。

下一步,楊凌示范區將認真學習貫徹黨的二十屆三中全會精神,充分發揮上合組織農業基地、農業自貿片區和綜保區等高能級對外開放平臺作用,進一步完善高水平對外開放體制機制,全力服務國家糧食安全戰略,全面加強與“一帶一路”沿線國家農業產能合作,持續完善跨境農業產業鏈布局,讓中國標準“走出去”,把境外優質農產品“運回來”,為打造農業對外開放高地和保障國家糧食安全作出更大的貢獻。

來源:楊凌發布

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁