2024年8月26日,陜西省倉頡文化研究會長安分會會長楊永民率副會長盧小龍、秘書長騫建利、名譽會長郗興目、會員胡育民、衛彥軍、田穩強、辛娟、馬小茗、董新平、李哲敏、張民善以及居安路第一社區書法班楊鋒、李小霞、范列妮、吳勇和城市金融報駐寶雞記者站張玲等一行人,赴陜西省寶雞市岐山縣鳳鳴鎮倉頡廟村展開考察。此次活動受到寶雞市岐山縣文旅局楊副局長、倉頡廟文化研究會會長郝建忠、郝忠平、秘書長李滿良、研究員郝占懷、昌盛傳媒張紀昌、雒志強、王勝麗、王勝利等近百位當地村民代表的熱烈歡迎。并先后考察了岐山縣倉頡廟、倉頡墓遺址以及周公廟。

岐山倉頡廟、倉頡墓坐落于岐山縣西南側五里的倉頡廟村,南臨橫水河,北望岐山,所處臺塬視野開闊。相傳,此地乃字圣倉頡的謝世之地。當地民間傳說倉頡在創研文字過程中積勞成疾,謝世于此。后人在此建墓立碑、修廟紀念,后改村名為倉頡廟村。

倉頡廟最早建于唐代,確切年份已不可考。明順四年,岐山知縣張緒宗重修;嘉靖三十八年,為規避橫水水患,時任岐山縣主薄侯儒遷廟于橫水北岸塬上。與此同時,倉頡廟與周三公廟、周三王廟、武侯祠一同被列入朝廷祀典,由官方春秋致祭。萬歷志中尚錄有明代官祭倉頡廟的祝文。

在岐山縣倉頡文化研究會會長郝建忠的引領下,長安分會一行參觀了倉頡廣場、倉頡墓和倉頡廟遺址。調研發現,岐山縣倉頡墓保存完好,倉頡廟建得大氣,廟內陳列著果親王詩碑、明張緒宗重修倉頡廟殘碑、清代修繕倉頡廟殘碑等碑文。岐山倉頡文化研究會研究員郝占懷詳細介紹了倉頡廟的修復和搬遷歷程、倉頡廟村人對倉頡廟和倉頡墓的保護工作以及會長郝建忠和當地鄉賢捐資重修倉頡廟的經過。

座談中,楊永民會長充分肯定了岐山縣倉頡廟遺址和倉頡墓遺址的保護工作,倉頡廟村村民和村委憑借對倉頡圣人的敬畏自籌資金修葺廟宇、保護墓址,同時,驗證了倉頡因工作忙碌謝世于此的傳說,體現了其鞠躬盡瘁、死而后已的奉獻精神。

名譽會長郗興目建議倉頡廟村和長安郭杜長里村建立友好村,加強交流合作,完善倉頡造字后續諸多問題,讓倉頡造字更具文化感召力。

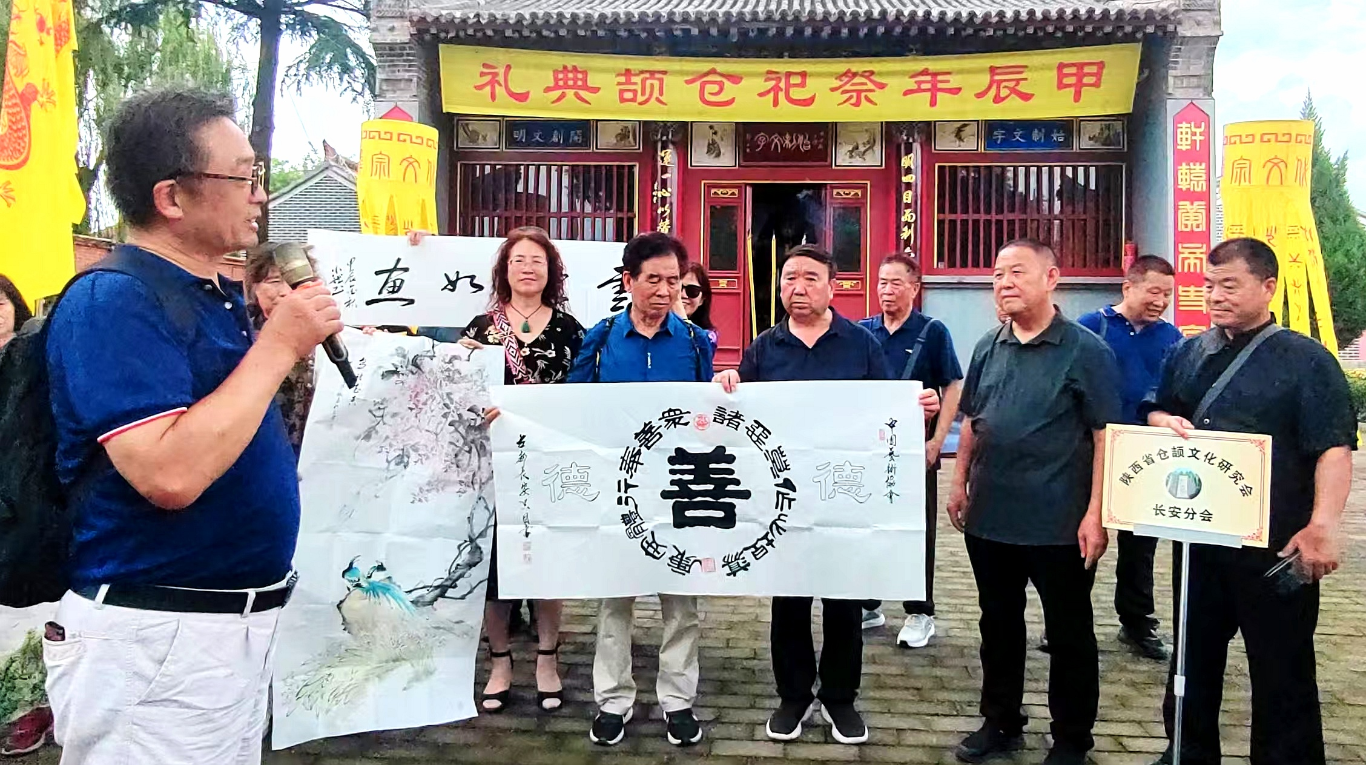

此次研學交流中,由長安分會副會長盧小龍主持,把長安分會會員及書畫老師們精心準備的書畫作品回贈給陪同的縣文旅局同志和岐山分會同仁們。長安分會對岐山倉頡廟遺址和倉頡墓遺址的考察調研,不僅深入了解了當地的文化底蘊,也為倉頡文化的傳承與發展提供了新的思路和方向。

會長楊永民又帶領一行人參觀了周公廟。周公廟自然風光絢麗,文化遺跡燦爛,同樣令人向往,周公的巍巍業績和博大胸襟更令人敬仰。

陜西省倉頡文化研究會長安分會此次調研活動,對陜西省倉頡文化的研究和傳承具有重要意義,也為推動岐山地區文化發展起到了積極作用。

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁