渭南,這片古老而神奇的土地,承載著華夏文明的厚重底蘊,孕育出了豐富多彩的美食文化,其每一道特色美食都有著獨特的魅力和深厚的歷史淵源,如同金庸武俠小說《天龍八部》中絕世神功之“降龍十八掌”,一招一式盡顯渾厚功底,集天下美食之至,威力無邊,回味無窮。下面,就讓我們一同邂逅味蕾的武俠秘境,領略渭南“十八掌式”特色美食的武林風采。

第一式

“亢龍有悔”之“渭南時辰包子”

晨曦微露,渭南城(古稱“渭南縣”)街頭巷尾彌漫著陣陣香氣。渭南時辰包子,宛如“降龍十八掌”中的“亢龍有悔”,剛出蒸籠的包子,屢屢白色蒸汽與陣陣撲鼻香氣相互纏繞,倏然間,一條巨龍騰空而起,沖向天際。它猶如“亢龍有悔”,以“快”制勝,顧客動作稍慢,只能望“龍”長嘆。其形若僧冠、小巧玲瓏、雪白發亮、底色金黃,由于用料考究、工藝精細,吃起來素有馥郁鮮爽、口味濃香、肥而不膩等特色,在秦饌中享有盛名。食客們一定要記住,渭南時辰包子講究“熱”吃,就是包子一定要趁熱吃,方能最大限度享受到包子的松軟可口、咸香四溢,才不辜負這一傳承千年的美味。

第二式

“飛龍在天”之“豆腐泡”??

豆腐泡,恰似“飛龍在天”,氣勢磅礴,獨具風味。豆腐泡的精髓在于那鮮嫩的豆腐和濃郁的鹵汁。選用當地優質黃豆,經過精細的磨制工序,制成的豆腐口感嫩滑,豆香四溢。將豆腐放入特制的鹵汁中燉煮,鹵汁的香味慢慢滲透到豆腐里,使其更加入味。吃的時候,再配上剛出鍋的鍋盔饃,加入香椿辣子,饃的麥香與豆腐的鹵香、香椿的辣香,相互交融,幻化出獨特的味道。其精妙之處在于渭南城獨有,其他地方難覓蹤跡,恰似“飛龍在天”,唯我獨尊。

第三式

“見龍在田”之“水晶餅 & 太后餅”

咬一口水晶餅,再嘗一口太后餅,那酥脆的外皮和香糯的內餡,讓人仿佛既感受到了皇家的尊貴,又體會到了鄉里田間的滿足。水晶餅源于臨渭(也稱“下邽”“蓮勺”),太后餅源于富平(古稱“頻陽”),都恰似“見龍在田”,樸實無華卻內藏乾坤。相傳,北宋名相寇準曾從京城汴梁回到故鄉下邽探親,鄉親們送來糕點,寇準嘗后贊不絕口,因其形晶瑩剔透,故而得名水晶餅。太后餅,相傳是漢文帝之母薄太后食用的宮廷烤餅,后傳入民間鄉里。水晶餅和太后餅的文化底蘊都非常深厚,它們不僅是一道特色糕點,更是渭南歷史文化的傳承和象征,都體現了關中人對傳統文化的珍視和對美食的熱愛。

第四式

“鴻漸于陸”之“八寶辣子”

一勺八寶辣子入口,各種食材的鮮香和辣味在舌尖上跳躍,仿佛在訴說著蒲城(古稱“奉先”)千年的歷史與文化。八寶辣子,猶如“鴻漸于陸”,豐富多樣,層次分明。八寶辣子又稱什錦辣子、醬辣子,是渭北各縣的特色伴食小菜,也是蒲城宴席上必不可少的一道“硬”菜。相傳是祖籍渭南的清朝閣老閻丹初從宮廷中帶回后傳入市肆的。它以多種原料佐以地方特產秦椒煸炒而成,顏色是紅、綠、白、黃、藍,煞是好看,食之口感脆爽,香辣開胃,用于佐餐夾饃,堪稱“飯掃光”“饃遭殃”。八寶辣子充分展現了關中平原豐富的物產資源和人民對美食的巧妙搭配與創新,體現了蒲城人熱情豪爽、不拘一格的性格特點。

第五式

“潛龍勿用”之“椽頭蒸饃”

揭開蒸籠,一個個內酥外光、皮白如雪的椽頭蒸饃呈現眼前,那股子干香勁兒讓人忍不住想多吃幾個。椽頭蒸饃,仿佛“潛龍勿用”,低調深沉,卻蘊含著無窮的力量。蒲城地處關中平原,土壤肥沃,早在唐代,就以盛產優質小麥而聞名,這為椽頭蒸饃提供了得天獨厚的原料條件。椽頭蒸饃因形似椽頭而得名,外觀光滑,饃瓤柔軟,耐嚼味香。椽頭蒸饃的制作歷史悠久,凝聚了蒲城人民的智慧和勤勞,它不僅是一種美食,更是地域文化的象征,體現著蒲城人民對傳統工藝的執著和對生活的熱愛。這種樸實無華的美食,如同這片土地一樣,厚重而又充滿力量。

第六式

“利涉大川”之“面辣子”

一碗面辣子下肚,渾身都充滿了暖意,仿佛能夠抵御生活中的一切艱難險阻。面辣子,宛如“利涉大川”,溫暖人心,給人力量。這道美食源于渭北喬山一帶,其主要原料有面粉、辣椒、豆腐、木耳等。將面粉加水攪拌成糊狀,然后加入各種食材一起燉煮,煮至濃稠狀即可。面辣子的口感獨特,既有面粉的軟糯,又有辣椒的香辣,還有豆腐和木耳等食材帶來的豐富口感,既可當主食,又可作菜肴。它是在日常生活中創造出來的美味,充滿了濃濃的鄉土氣息。這道美食背后是渭北喬山一帶百姓對當地食材的巧妙運用和對美食的創新精神,也反映了當地淳樸的民風和群眾對幸福生活的熱愛。

第七式

“突如其來”之“麥子泡”

端上一碗麥子泡,泡上酵面蒸饃,濃郁的湯汁和豐富的食材在口中交織,帶來的是滿滿的幸福感。麥子泡,恰似“突如其來”,給人以驚喜和滿足。麥子泡起源于澄城(古稱“徵城”)北部,是當地農村紅白喜事的傳統美食,民間通常說澄城人,一輩子三碗麥子泡,從出生滿月到婚姻、葬禮,這熱鬧豐盛的一碗麥子泡,見證著“澄城老哥”一生最重要的階段。泡饃搭臺,麥子唱戲,麥子泡以大麥仁和豆腐為主料,搭配豬肉、豆腐、豬血等食材,用大鐵鍋熬制而成,口感軟滑,味道醇厚。麥子泡承載著澄城人民的生活記憶和對家鄉的熱愛,也反映了關中地區豐富的農業資源對美食文化的深遠影響。

第八式

“震驚百里”之“羊肉泡”

用關中大瓷碗舀上一碗羊肉泡,咬一口酥脆的燒餅,喝一口鮮美的羊湯,仿佛置身于千年的歷史長河之中,感受著古人的智慧和美食的魅力。羊肉泡,又稱水盆羊肉,猶如“震驚百里”,名聲遠揚,令人向往。相傳,羊肉泡起源于商周時代,是古代祭祀的供品。又傳,羊肉泡盛名于明朝崇禎年間,因在農歷六月上市,又稱“六月鮮”。其以剔骨“同羊”肉、骨頭、桂皮、花椒、小茴香、草果、精鹽等為原料,分原料處理、煮羊肉、調制熟羊肉三道工序。食用時與燒餅同吃,佐以油潑辣子、鮮蒜瓣,肉爛湯清,入口不膩,清醇可口,別具風味。渭南當地的羊肉品質上乘,各縣的制作工藝也各不相同,對羊肉的處理、燉煮時間和調味勾湯都有特色要求,體現了人們在美食上的精益求精。羊肉泡不僅是一道美食,更是渭南美食文化的重要代表。

第九式

“或躍在淵”之“銅刀涼粉”

在渭南這片古老的土地上,有一種美食如同“或躍在淵”的蛟龍,初露鋒芒,蓄勢待發,那便是銅刀涼粉。相傳,過去有一位聰慧的農婦,為了讓家人填飽肚子,用僅有的少量淀粉制作出了涼粉。然而,普通的刀具切割涼粉時,總是難以達到理想的口感。偶然間,她發現家中的銅刀竟能將涼粉切得細膩均勻,于是就有了銅刀涼粉。銅刀之下,涼粉晶瑩剔透,宛如一片片美玉,那細膩的紋理,仿佛是龍身上的鱗片,閃爍著誘人的光澤。切好的涼粉碼放整齊,等待著調料的喚醒,當那用辣椒油、香醋、蒜水等精心調制的調料澆淋其上,涼粉瞬間被賦予了靈魂。入口的每一口涼粉,都帶著酸辣的沖擊,在舌尖上歡騰跳躍,如同蛟龍在深淵中翻騰,釋放出強大的力量,讓人們在品嘗美味的同時,也領略到了這片土地上深厚的文化底蘊。

第十式

“雙龍取水”之“踅(旋)面”

踅面,猶如“雙龍取水”,獨具特色,別有風味,它是合陽(古稱“有莘國”)、澄城一帶獨有的特色面食,澄城人稱“旋面”,合陽人說是“踅面”。相傳,漢高祖三年(公元前 204 年),淮陰侯韓信在合陽黃河邊的夏陽渡用木罌渡軍活捉河東魏王豹時,為解決10萬軍士吃飯問題而發明此面。踅(旋)面,可稱得上是我國最早的“方便面”,主成分是粗糧,做成面條后可即食,也可放置數日再食,是很好的降糖降脂保健方便食品。踅(旋)面厚且筋大,吃在嘴里耐嚼,咽在肚里耐饑;吃踅(旋)面時除了鹽、味精等其他常用調料外,要拌以大油和辣子,還有的加入面魚魚,放些韭菜,吃起來油香濃郁,辣味悠長,口感豐富,仿佛能感受到當年將士們在戰場上的英勇與堅韌。

第十一式

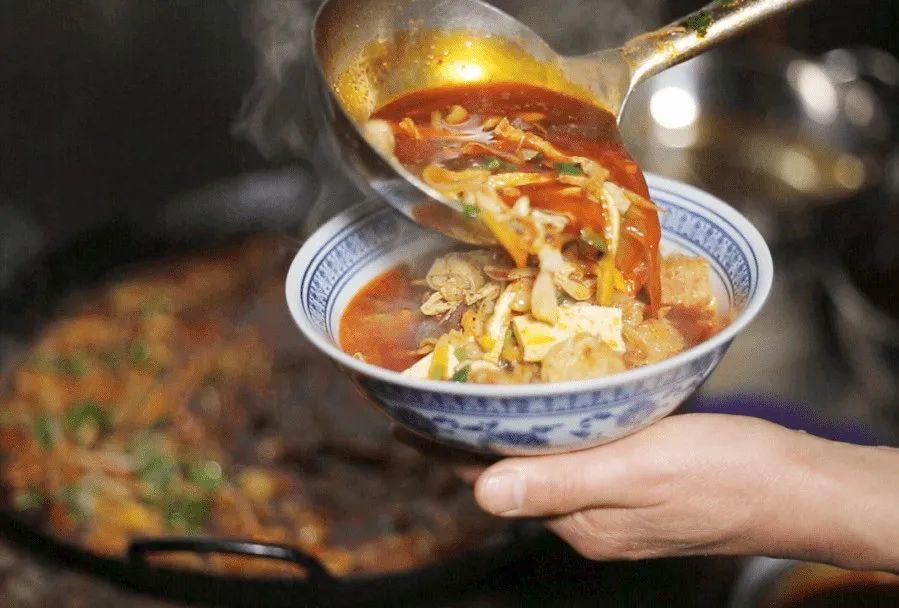

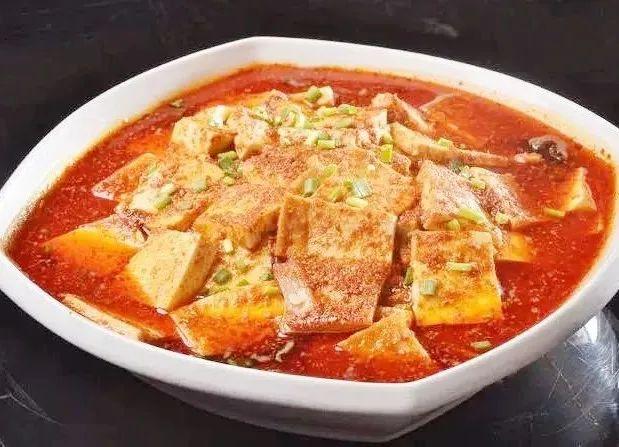

“魚躍于淵”之“辣子豆腐”

辣子豆腐,恰似“魚躍于淵”,萬物各得其所、人如其愿,蓄己之勁,發力似箭。吃一口辣子豆腐,那麻辣鮮香的味道瞬間刺激著味蕾,讓人感受到了豆腐的熱情與辣子的多情。這道美食起源于合陽路井和澄城寺前一帶,有著深厚的民間基礎。制作時將豆腐切成小塊,與辣椒、白菜、粉條等原料一起燉煮,使豆腐充分吸收辣椒的辣味、白菜的鮮味等,豆腐的滑嫩與辣椒的刺激相互交融,拌上粉條的纏繞,讓人食欲大增。辣子豆腐體現了關中人對辣椒的喜愛和對豆腐這種食材的巧妙運用,展現了當地獨特的飲食風格和生活情趣。

第十二式

“時乘六龍”之“爐齒面”

“吸溜”一口爐齒面,那細膩的口感和濃郁的香味,讓人陶醉其中,仿佛在品讀一首優美的詩篇。爐齒面,猶如“時乘六龍”,心懷乾元,行走于天,令人驚嘆不已。爐齒面源于大荔(古稱“同州”),因其地處黃河、洛河交匯處,孕育出諸多美食。其中,爐齒面因其面條形似爐齒而得名,歷史悠久,講究薄、筋、光,經揉、拉、扯、壓多道手工工序制作而成。薄如蟬翼的面條,澆入鮮美的臊子湯,加上油炸的蔥花、翠綠的香菜和香蔥,再配上月牙燒餅加入流汁的鹵肉,就上一口豆腐菜,喝上一口鳳香酒,那個味道,那個愜意,無法形容。怪不得當地人說:每天咥一碗爐齒面,給個“宰相”都不換!

第十三式

“密云不雨”之“老潼關肉夾饃”

那酥脆的饃和多汁的鹵肉完美結合,帶來的是一場味覺的盛宴。老潼關肉夾饃恰似“密云不雨”,蓄而不露,暗藏美味,又酥又香。老潼關肉夾饃歷史悠久,有說起源于唐,也有說就是時下熱播劇《唐朝詭事錄之西行》里講的“胡餅夾肉”。其饃餅不同于陜西其他肉夾饃,外觀焦黃,內部呈層狀,皮酥里嫩,口感極佳。熱饃夾上剁碎的涼鹵肉,香氣撲鼻。老潼關肉夾饃不僅在陜西廣受歡迎,在全國各地也享有盛譽,是渭南的一張亮麗美食名片。那層層疊疊又酥酥脆脆的熱燒餅,加上鮮嫩多汁又入口即化的涼鹵肉,仿佛在訴說著歷史的滄桑。

第十四式

“損則有孚”之“潼關鴨片湯”

喝一碗港口鴨片湯,那鮮美的味道讓人身心舒暢,仿佛所有的疲憊都一掃而空。港口鴨片湯,宛如“損則有孚”,在困境中依然保持積極的生活態度,滋養身心。“鴨片湯”源于潼關(古稱“桃林塞”)港口鎮,原名“燴里脊”。相傳,八國聯軍入侵北京,慈禧太后外逃西安,途經潼關,當地官員備宴席伺候,但慈禧對潼關之傳統名菜“燴里脊”贊賞有加,說此菜味似御膳中的“鴨片”,因此得名“鴨片湯”。“一湯頂三鮮”,一碗鴨片湯,看似樸實無華,吃起來卻有滋有味。升起的薄霧中,新鮮的“鴨片”靜靜地漂在湯中,菱形狀的雞蛋皮、小勺狀的木耳緊挨在一起,馬耳形的蔥絲零星散落,熱氣騰騰、清香撲鼻,別有一番風味。

第十五式

“龍戰于野”之“赤水扯面”

一碗赤水扯面,那扎實的口感和濃郁的香味,讓人感受到了華州人民的豪爽與熱情。赤水扯面,猶如“龍戰于野”,豪放大氣,充滿力量。華州在西周時又稱鄭地,歷史文化豐富,有著眾多古老的傳說和故事,赤水扯面就是華州的美食故事之一。相傳大唐之時,掌握赤水扯面制作技藝的李氏先祖在軍中效力,將士食用赤水扯面,人人精神煥發,個個身強力壯,在大將郭子儀的率領下,一舉平定安史之亂。赤水扯面勁道有嚼勁,配上鮮美的臊子和各種調料,味道濃郁,猶如歷史的琴弦,奏響著歲月的樂章,仿佛在訴說著那一段段金戈鐵馬的歲月。

第十六式

“履霜冰至”之“大刀面”

寬厚的面條象征著江湖大俠的胸懷,每吃一口都充滿了華山論劍般的豪情。華陰(古稱“弘農”)大刀面,恰似“履霜冰至”,剛柔并濟,獨具魅力。大刀面的豪邁令人贊嘆,制作工藝流傳已久。據說,它源于一位到華山游歷俠客的創意,使用特制的大刀,將面團切成面條,煮熟后配上各種調料和臊子,口感爽滑,味道鮮美。在平凡的日子里,大刀面給華陰人帶來溫暖和滿足,也曾是當地鄰里之間傳遞情誼的美食,在不經意間讓來來往往的游人對西岳華山腳下的美食產生濃濃的回味。

第十七式

“羝羊觸藩”之“羊肉胡卜(糊餑)”

吃一口羊肉胡卜(“糊餑”讀作húbō),濃郁的羊肉味和筋道的燙面餅,讓人仿佛置身于韓城的古老街巷,感受到獨特的韻味。羊肉胡卜(糊餑),源于韓城(古稱“夏陽”),猶如“羝羊觸藩”,別具一格,獨具風味。據說,這道美食起源于元代,由蒙古軍隊在入侵中原地區時帶來的行軍餐發展而來。將新鮮羊肉燉煮成鮮美的湯料,澆在煮好的“糊餑胚子”上,再加上蔥花、香菜、羊油辣子等調料,餅絲筋道,羊湯鮮香,是韓城人舌尖上永恒的美味。

第十八式

“神龍擺尾”之“辣子湯”

品嘗辣子湯,麻辣的味道和豐富的食材,讓人欲罷不能,仿佛所有的煩惱都被拋到了九霄云外。辣子湯,源于白水(古稱“粟邑”),鮮香麻辣,與麥子泡、辣子豆腐神似,宛如“神龍擺尾”,讓人回味無窮。辣子湯以辣椒、豆腐、豬肉、粉條等為原料,煮成一鍋香辣可口的湯菜。辣子湯的制作,辣椒的選擇和調料的搭配至關重要,不同的家庭和廚師都有自己獨特的配方和制作方法。辣子湯的火辣,如同白水人民的熱情。據說,辣子湯在古代是慶祝豐收的美食,人們用它來表達喜悅之情,承載著家的溫暖和幸福。

渭南美食就像是一本永遠讀不完的《天龍八部》,每一頁,都有驚險美麗的故事;又如變幻無窮的“降龍十八掌”,招招須用真力,但又有余不盡,令人浮想聯翩。在歲月的長河中,渭南美食不僅保留了傳統的精髓,更融入了時代的元素。濃郁的香味,細膩的口感,獨特的烹飪技巧,無一不是歲月沉淀的智慧結晶。渭南每一道美食背后,都蘊含著渭南人民對生活的熱愛。

親愛的朋友們,在外的鄉黨們,愿你在忙碌的生活中,擇一段休閑時光,尋訪渭南,走進大街小巷,品嘗這些特色美食,感受生活的美好與詩意。(臨渭區人民政府 李云鵬 供稿)

來源:渭南宣傳

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁