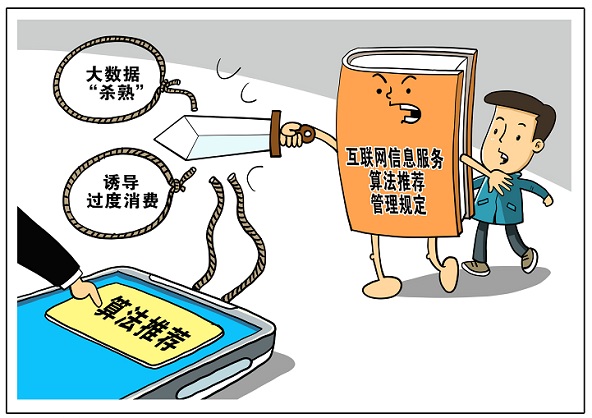

“兩人同時訂酒店價格差一倍多”“3人買同趟航班價格不同”……算法的“算計”,最典型的莫過于大數(shù)據(jù)“殺熟”。在消費者投訴中,它主要表現(xiàn)為,不同手機差價不同、多次瀏覽價格上漲、老用戶比新用戶價格高。從大數(shù)據(jù)“殺熟”這個多少帶有貶義色彩的說法可知,此類現(xiàn)象不受消費者待見。

以經(jīng)濟學視角看,商家有自主定價權(quán),差異化定價并不必然侵犯消費者權(quán)益。該警惕的,是在消費者不知情的情況下,對同一商品服務(wù)在同等交易條件下設(shè)置不同的價格或者收費標準。如今,一些算法應(yīng)用會對用戶進行“畫像”,分析、監(jiān)測用戶的消費能力,進而“看人下菜碟”,定制不同價格,這涉嫌價格歧視,是不合理的定價。

出于消費者權(quán)益保護,我國明令禁止大數(shù)據(jù)“殺熟”。但尷尬的是,由于算法的隱蔽性,消費者難以察覺相對高價,也很難證明商家是否存在“殺熟”行為。在許多爭議中,商家都自稱是以新人紅包或新人優(yōu)惠等進行“獲客”營銷,以躲避消費者投訴。此外,關(guān)于大數(shù)據(jù)“殺熟”的案例也相對較少,暴露出消費者的弱勢地位。

問題出在買賣雙方信息不對稱。正如專家所說,表面上看,大數(shù)據(jù)“殺熟”是商家利用大數(shù)據(jù)技術(shù)根據(jù)消費者偏好推送特定的商品或服務(wù),或為了“獲客”“拉新”推行的針對新人或特殊群體的優(yōu)惠營銷策略,實際上反映了部分商家對消費者個人信息的過度采集和隨意使用,導致消費者知情權(quán)、選擇權(quán)、公平交易權(quán)沒有得到尊重和平等保障。

一個有意思的現(xiàn)象是,線下交易中也存在差異化定價現(xiàn)象,大家卻沒這么大的意見,很大原因在于規(guī)則相對透明。同樣的道理,保護消費者權(quán)益,就是要打開“算法黑箱”,避免基于信息不對稱的算法“算計”。

中央網(wǎng)信辦等四部門《關(guān)于開展“清朗·網(wǎng)絡(luò)平臺算法典型問題治理”專項行動的通知》提到,要提升優(yōu)惠促銷透明度,清晰說明優(yōu)惠券的領(lǐng)取條件、發(fā)放數(shù)量和使用規(guī)則等內(nèi)容,客觀如實說明優(yōu)惠券領(lǐng)取失敗原因,嚴禁以“來晚了”“擦肩而過”等提示詞掩蓋真實原因,其實就是在提高價格機制透明度。更深層次看,算法公平公正方面,要求不得利用算法在交易價格等條件上實施不合理的差別待遇,是在保護消費者公平交易權(quán);算法公開透明方面,要求優(yōu)化檢索、排序、推送等規(guī)則的透明度和可解釋性,預防和減少爭議糾紛,以適當方式公示算法推薦服務(wù)的基本原理、目的意圖、主要運行機制等,確保簡單、清晰、可理解,是在保護消費者知情權(quán)、選擇權(quán)。

利用算法“算計”消費者看似明智,實則短視——先低價吸引客戶,等生客變成熟客之后,再抬高或變相抬高價格,這是大數(shù)據(jù)“殺熟”的主要套路,也是平衡前期成本的需要。然而,倘若消費者發(fā)現(xiàn)被“殺熟”后紛紛出走,不再參與這場游戲,商家要怎么贏?

(來源:南方日報)

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁