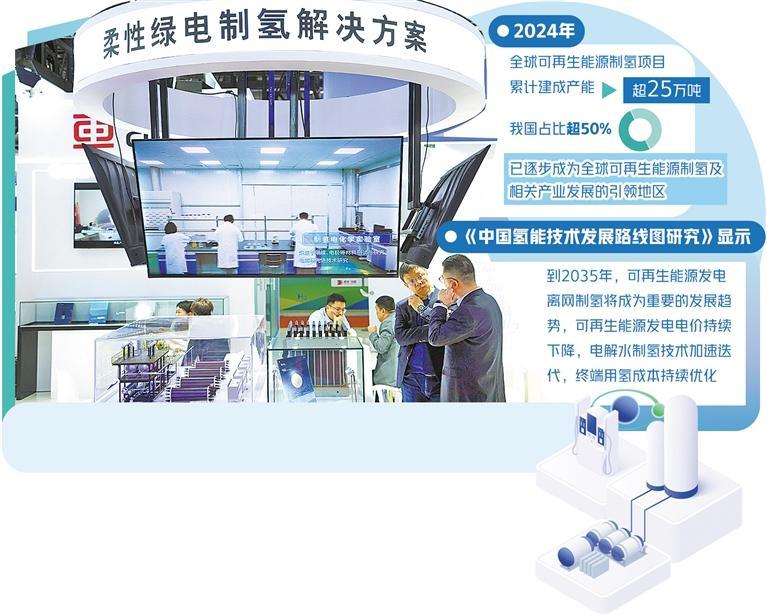

參觀者在2025中國國際清潔能源博覽會上了解展出的氫能源制造方案。 潘 旭攝

全球首款“可換氫”重卡,5分鐘快速換氫、單次運營里程達500公里、補能效率媲美傳統燃油車;一體化智能加氫機器人,可長時間不間斷自主加氫,真正取代人工降低成本;氫動力無人機,具備超長續航、耐受低溫等優點;海水制氫裝備,可節省寶貴的淡水資源,為氫能產業發展開辟新途徑……在近日舉辦的2025國際氫能大會暨國際氫能及燃料電池產業展覽會上,一系列綠色、高效、前沿的氫能新產品、新技術和新解決方案讓人目不暇接。

隨著我國新型能源體系加速構建,如何積極有序推進氫能開發利用備受關注。

“制儲輸用”呈積極態勢

當前,全球能源格局深刻調整,綠色轉型進入新階段,新一輪科技革命和產業變革蓬勃興起。氫能作為一種綠色低碳、轉換靈活的能源品種,是世界主要經濟體推進能源低碳轉型發展的重要選擇。

我國作為全球最大的氫氣生產和消費國,將氫能作為戰略性新興產業和未來能源重點培育。2022年3月,國家發展改革委、國家能源局印發《氫能產業發展中長期規劃(2021—2035年)》,首次明確了氫能的戰略定位,以及建立氫能供應體系、開展應用推廣等目標。2025年1月正式實施的《中華人民共和國能源法》明確了氫能能源主體地位,主管部門先后出臺多條具體措施支持氫能高質量發展,進一步推動氫能產業化提擋加速。

可再生能源制氫技術快速進步。此次展會上,眾多知名氫能廠商展示其電解槽新品,呈現百花齊放的態勢。

氫能技術與設備在交通領域密集落地。在燃料電池展區,多家企業展示了新一代高功率密度電堆和長壽命膜電極技術,性能指標已達國際頂尖水平。作為氫燃料電池重卡的最新成果,廣州海珀特科技的旗艦車型H49續航里程超千公里,標志著我國氫能商用車技術實現突破。

國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦介紹,目前,我國在氫能產業“制儲輸用”各環節均呈現積極發展態勢,新疆庫車、寧夏寧東一批規模化可再生能源制氫項目建成,貫通可再生氫制取—儲運—應用全流程,發揮了較好的示范作用。2024年,全球可再生能源制氫項目累計建成產能超25萬噸,我國占比超50%,已逐步成為全球可再生能源制氫及相關產業發展的引領地區。

2025年,是“十四五”規劃的收官之年,也是“十五五”規劃的謀劃之年,如何持續落實氫能產業發展中長期規劃要求?邊廣琦表示,將加大政策供給,在“十五五”能源發展規劃中進一步明確氫能產業發展目標路徑,推動氫能項目和產業科學布局,推進氫能“制儲輸用”全鏈條協調發展。同時,加強行業管理,推動各地建立健全氫能項目管理規范,持續完善氫能標準和認證體系,推動氫能產業規范發展。

有規模有效益推進

《中華人民共和國能源法》明確規定,積極有序推進氫能開發利用,促進氫能產業高質量發展。將氫能寫入能源法,一方面體現了國家發展氫能、推動能源結構轉型的決心和意志,另一方面也指明了氫能產業制度體系完善的總體方向,對產業發展和行業管理提出更高要求。

“總體來看,氫能產業仍處于產業化初期階段,還面臨諸如經濟性等很多現實困難和挑戰。”國家能源集團黨組成員、副總經理閆國春表示,這就更需要共同營造開放創新生態,推動全球氫能產業鏈供應鏈開放合作,利用全球創新資源、全球創新成果,共同務實推進有規模有效益的氫能產業發展。

經濟性是氫能大規模替代的關鍵。在中國工程院院士干勇看來,綠氫降本有三大抓手:制氫環節,在新能源資源豐富地區,進行規模化靈活高效制氫;運氫環節,對于氫能消費量大的地區,超大容量的管網輸氫非常重要;儲氫環節,地質儲氫尤為關鍵,如果有適合的巖穴或者廢舊的坑道、礦坑都可以儲氫。

推動氫能產業持續降本,核心在于加快科技創新,加強對能源科技創新平臺、科技攻關、集成應用示范等方面的支持,推動技術與產業融合發展。“我國已搭建了一批氫能產業相關研究機構和創新平臺,初步建立了氫能全產業鏈、技術鏈,并積極開展關鍵技術研發攻關。根據產業環節特點,形成三大技術板塊:氫能制取與轉存技術、氫能存儲與輸配技術以及氫能原料與動力技術。”中國工程院院士、中國氫能聯盟戰略指導委員會委員彭蘇萍說。

中國氫能聯盟發布的《中國氫能技術發展路線圖研究》顯示,到2035年,可再生能源發電離網制氫將成為重要的發展趨勢,可再生能源發電電價持續下降,電解水制氫技術加速迭代,終端用氫成本持續優化,該階段氫的應用場景仍將主要集中在交通與工業領域,氫能在發電與建筑領域應用發展會進一步提升。

彭蘇萍建議,持續加大氫能技術創新支持力度,針對我國當前氫能技術短板或弱點,結合國內外最新進展和未來發展趨勢,要強化綜合、規范與頂層設計的指導作用,研究制定國家層面的氫能發展技術路線圖,不斷完善氫能技術創新體系,推動氫能產業高質量發展。

向深海征程再跨一步

海洋氫能是關乎能源革命和海洋強國建設相互交融的戰略性命題,是全球氫能供應體系的重要組成,也是深遠海風電大規模開發破局點。通過將風光資源就地轉化為綠氫及氫基燃料,不僅能破解深遠海可再生能源消納難題,價值鏈向氫基綠色燃料延伸,還將有力支撐全球綠色航運走廊建設,成為保障國家能源安全、推動氫基燃料國際貿易的戰略性抓手。

3月27日,我國首個海洋氫氨醇一體化項目在山東煙臺建設完工,正式進入調試階段,為項目投運及海上制氫全流程實證檢驗奠定基礎。該項目由國家能源集團氫能科技有限責任公司、煙臺中集來福士海洋工程有限公司和國能氫創科技(北京)有限公司共同建設。項目可以利用海上新能源離網制氫,并將綠氫進一步轉換為容易儲存的氨和甲醇,這兩種化工產品既是船舶的清潔燃料,也是重要的工業原料,能廣泛應用于化工生產和能源領域。

我國沿海地區和海域具有較為豐富的風能、太陽能和海水資源,具備綠電生產綠氫的資源優勢。利用海水直接電解制氫,可將不穩定且較難儲存的綠電資源就地轉化為相對容易儲存和消納的綠氫資源,而且還能節省寶貴的淡水資源,為氫能產業發展開辟新途徑。

首個海洋氫氨醇一體化項目的順利推進,標志著我國海上制氫技術正實現全鏈條突破。中集集電推出耐腐蝕堿性電解槽技術、深圳清華大學研究院研發的兆瓦級直接電解海水裝置突破傳統淡水電解限制、清華大學分布式工業級制氫裝備的成功應用驗證了模塊化技術在真實海洋場景的可靠性、金風科技提出風電制氫與儲能協同調度模型實現能源高效消納、中國船級社發布的《海洋制氫平臺設計指南》為全球首個針對海上制氫設施的設計規范填補了行業空白、申能集團提出了“海上風電浮式平臺制氫”工程示范計劃。

隨著技術的不斷成熟和成本的逐步降低,海水制氫技術有望在未來實現規模化產業應用。目前,我國正加快推進海水制氫的技術研究。國內高校、科研機構積極在海水制氫領域開展技術攻關。

中國氫能聯盟秘書長、國家能源集團氫能事業部主任、國華投資(氫能公司)總經理劉瑋表示,海洋氫能的三大場景是近岸“半海半陸式”海風陸制助力工業脫碳、遠海“全海式”海上氫氨醇綜合能源樞紐、“零碳島嶼”海洋氫能一體化供能解決方案。根據中國氫能聯盟對路徑的思考,海洋氫能有望實現海上能源樞紐愿景,建議從技術、裝備、法規和產業政策維度推動海洋氫能發展,打造海洋氫基能源網絡,推動全球海洋氫能法律框架和國際公約的建立。

來源:中國經濟網

掃一掃分享本頁

掃一掃分享本頁